Nachhaltige Lebensmittelverarbeitungsketten

Schwerpunktthema der Forschungsgruppe Lebensmitteltechnologie

Ein Drittel aller Lebensmittel gehen über Verluste oder als Abfall verloren. Diese Verluste gilt es zu minimieren und gleichzeitig neue Rohmaterialien durch geeignete Verarbeitungsschritte zu erschliessen.

Lebensmittelherstellung und insbesondere -verschwendung wird viel diskutiert, denn ein Drittel des globalen Energieverbrauchs wird heutzutage verwendet, um Lebensmittel zu produzieren, wovon wiederum ein Drittel weggeworfen wird. Diese jährlich anfallenden 1.3 Milliarden Tonnen an Lebensmittelabfall entsprechen in etwa einem 1800 km hohen Turm auf der Fläche eines Fussballfeldes. Diese grosse Herausforderung rund um ökologische Nachhaltigkeit, gekoppelt mit den neuen technologischen Möglichkeiten der heutigen Zeit führen zu spannenden Fragestellungen:

- Mit welchen Massnahmen lassen sich Herstellungsprozesse optimieren und Verluste von Lebensmitteln vermeiden?

- Welche neuen Rohmaterialien stehen zur Verfügung und wie können diese verarbeitet werden?

- Was sind dabei die Herausforderungen bezüglich der Lebensmittelsicherheit, beispielsweise, wenn wir Lebensmittelnebenproduktströme verwerten wollen?

- Wie können die neuen Ansätze rentabel umgesetzt werden?

- Und welchen Beitrag zur Lösung der komplexen Fragestellungen kann die fortschreitende Digitalisierung bieten?

Zur Beantwortung dieser vielschichtigen Fragen ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren der Lebensmittel-Wertschöpfungskette und verschiedenen Forschungsrichtungen unumgänglich.

Die Forschungsgruppe Lebensmitteltechnologie des Institutes für Lebensmittel- und Getränkeinnovation der ZHAW erarbeitet Verarbeitungsprozesse, die die Nutzung von Rohmaterialien maximieren, die Verwertung und Rückführung von Nebenproduktströmen in die Lebensmittelkette erlauben, die Verarbeitung neuer Proteinquellen ermöglichen und nicht nachhaltige Rohmaterialien ersetzen lassen. Ergänzend erarbeitet die Gruppe Bewertungsmethoden zur Quantifizierung der erreichten Effekte und forscht an intelligenteren Verarbeitungsprozessen durch Digitalisierung.

Projektbeispiele 2020 Nachhaltige Verarbeitungsketten

Valorisierung von Nebenproduktströmen

Von allen hergestellten Lebensmitteln geht ein Drittel entlang der Wertschöpfungskette verloren. Innerhalb der entstehenden Lebensmittelverluste bergen jedoch gerade Verluste auf Stufe der Lebensmittelverarbeitung besonderes Potenzial zur Valorisierung. Die Gründe sind neben den bedeutenden Mengen, die anfallen, eine besonders homogene Form der Produktströme und die Möglichkeit einer zeitnahen Weiterverarbeitung.

Neben dem Streben nach einer möglichst gesamthaften Nutzung von Rohmaterialien ist deshalb der Ansatz der Aufwertung und Rückführung von Nebenproduktströmen zentral. Beispiele solcher Lebensmittelnebenproduktströme sind vielfältig und umfassen beispielsweise Weizenkleie aus der Weizenvermahlung, Presskuchen aus der Ölgewinnung, Apfeltrester aus der Apfelsaftherstellung, Kaffeesatz aus der Instantkaffee-Herstellung und viele mehr. Die Zahl an Nebenproduktströmen ist entsprechend gross, deren ernährungsphysiologisches Profil oft gut. Und trotzdem wird erst ein kleiner Teil der Nebenproduktströme zu neuartigen Endprodukten aufgewertet. Teils erschweren ökonomische, logistische oder sicherheitsrelevante Aspekte die Nutzung.

Wir beschäftigen uns innerhalb verschiedener Projekte (z.B. Projekt VALISS) intensiv mit der Nutzbarmachung und Rückführung von Lebensmittelnebenproduktströmen in die Lebensmittelwertschöpfungskette.

Kontakt: Prof. Dr. Nadina Müller, Leiterin Forschungsgruppe Lebensmitteltechnologie

Palmölersatz in Backwaren

Aufgrund der Effekte auf Textur und Haltbarkeit sowie dem eher tiefen Preis findet Palmöl regelmässig Einsatz in Backwaren. In den letzten Jahren stieg der Wunsch nach Alternativen, da die ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Palmölproduktion in Frage gestellt wurden. Wegen der einzigartigen texturierenden Eigenschaften ist das eine Herausforderung für die Back- und Süsswarenindustrie.

In einem von Swiss Food Research geförderten Projekt wurde ungehärtetes Rapsöl mittels neuartiger physikalischer Technologien wie der Kristallisation von Wachsen sowie der Herstellung von Pickering Emulsionen und Schäumen modifiziert, um die Eigenschaften von Palmfett zu simulieren. Obwohl die Viskosität der Ersatzprodukte im Vergleich zu Palmfett tief waren, konnten Backwaren von ähnlicher Qualität daraus hergestellt werden.

Aufgrund dieser vielversprechenden Resultate wurde mit mehreren Industrie- und Forschungspartnern ein 3-jähriges Folgeprojekt lanciert, welches von Innosuisse unterstützt wird. Darin wird die physikalische Modifizierung auf Raps- und Sonnenblumenöl ausgeweitet und die Prozesse weiter optimiert, um die Eigenschaften des Palmfettersatzproduktes zu verbessern. Zudem wird der Einsatzbereich auf Back- und Süsswaren ausgeweitet.

Kontakt:

- Tamara Schmid, Forschungsgruppe Lebensmitteltechnologie

- Dr. Mathias Kinner, Forschungsgruppe Lebensmitteltechnologie

- Prof. Dr. Nadina Müller, Leiterin Forschungsgruppe Lebensmitteltechnologie

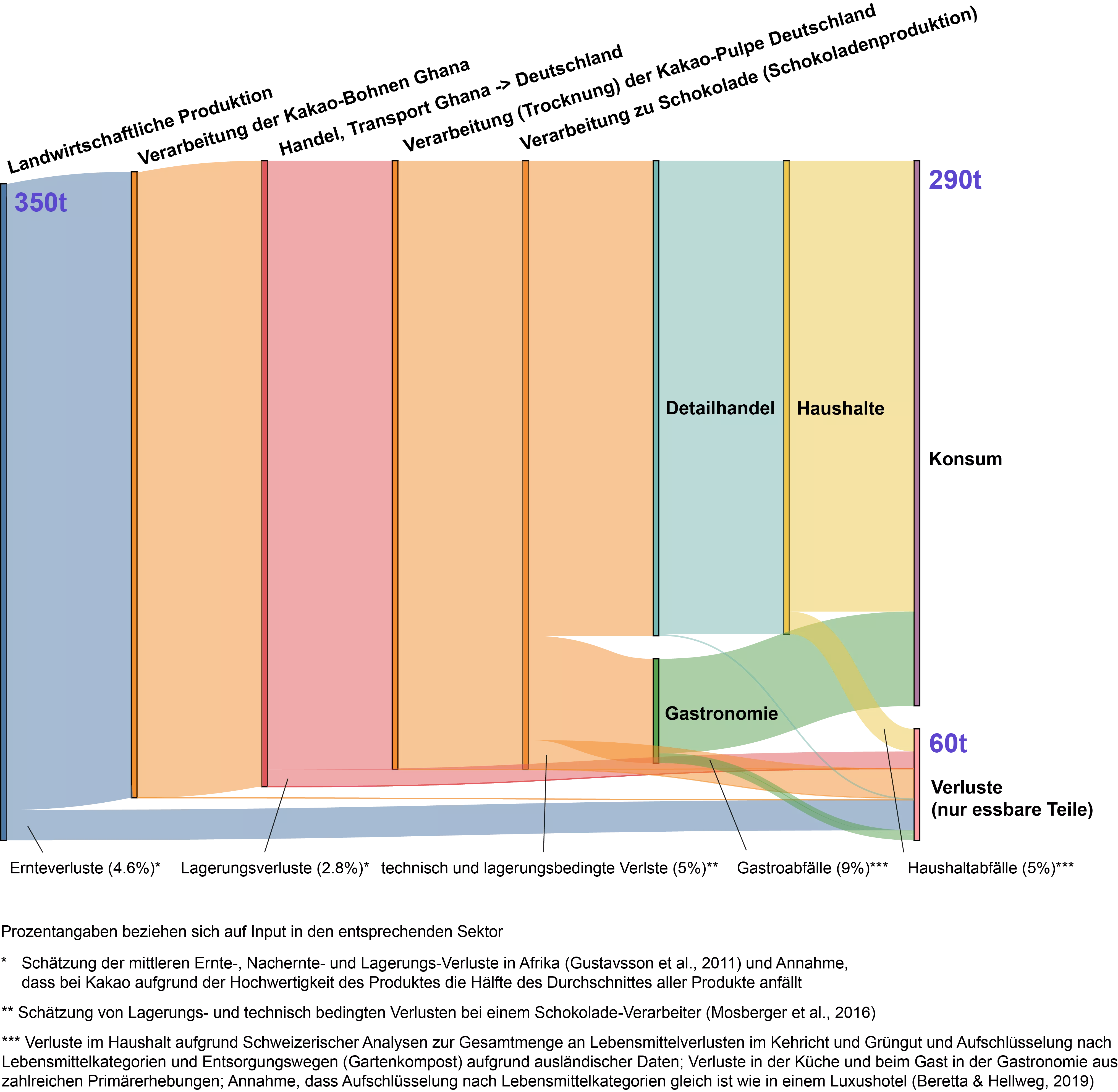

Food Chain Model

Das Hauptprodukt dieses Projektes umfasst fünf Module, die zusammen das Sustainable Food Chain Model (FCM) bilden und die Modellierung der Umwelteffekte ganzer Wertschöpfungsketten (WSK) ermöglichen. Die Grundlage bildet eine Massen- und Energieflussanalyse von der landwirtschaftlichen Produktion über alle Stufen der WSK bis zum Haushalt oder Restaurant, wo die Lebensmittel verzehrt werden. Jede Stufe der WSK wird durch Prozesse (z.B. Ernte, Lagerung) charakterisiert. Den Prozessen werden Lebensmittelverluste (z.B. 5 % essbare Ernteverluste) sowie umweltrelevante Prozesse (z.B. 2 kg Dieselverbrauch pro kg Ernteertrag) zugeordnet und mit Ökobilanzdaten verknüpft. Durch die Veränderung von Parametern können Szenarien gebildet und verglichen werden. Die Vergleiche können auf beliebige Aspekte der WSKs fokussieren, z.B. auf die Mengen der Lebensmittelverluste pro Stufe der WSK, auf die verwendeten Energiequellen und Strommixe oder auf eine Veränderung des Konsumverhaltens.

Aus den Ergebnissen lassen sich erfolgreiche Massnahmen ableiten, um in den folgenden drei Handlungsfeldern Umweltbelastungen einzusparen:

- Lebensmittel ökologischer produzieren (z.B. Verarbeitung mit erneuerbarer statt fossiler Energie betreiben)

- Effizienz von WSKs steigern durch Vermeidung von Lebensmittelverlusten (z.B. Halbierung von Foodwaste in Haushalten)

- Nachhaltigere Produkte und Menüs auswählen durch die Konsument:innen

In einem durch die SATW finanzierten Projekt wurde gemeinsam mit dem Praxispartner KOA das Sustainable Food Chain Model erfolgreich auf das Fallbeispiel «Kakaopulpe als Nebenstrom der Kakaofruchtverarbeitung» angewandt und so die künftige Einsetzbarkeit des Tools verifiziert (weiterführende Informationen).

Im durch die ZHAW intern finanzierten Folgeprojekt «Trilogie-Modell für nachhaltige Ernährung» wird das FCM weiterentwickelt. Ein grösseres Folgeprojekt wird nach aktueller Planung im Jahr 2024 in Angriff genommen.

Kontakt: Dr. Claudio Beretta, Forschungsgruppe Lebensmitteltechnologie

FoamFreeze: Zweistufiges Aufschäum-Gefrierverfahren für natürliche, Off-Flavor freie vegane Eiscreme

Die Nachfrage nach veganer Eiscreme steigt stetig, während die Produktqualität zurzeit in den meisten Fällen nicht den Erwartungen der Konsument:innen entspricht. Vegane Eiscremealternativen sind oft eisig und wenig cremig, da ihre Struktur auf Grund der fehlenden Komponenten aus Milch verändert ist. Zudem haben vegane Eiscremealternativen derzeit noch einen typischen Off-Flavor, der je nach Proteinbasis der Rezeptur (Soja, Hafer oder Erbsen) variiert und durch einen starken Eigengeschmack der Eiscremebasis versursacht wird, die als Milch- oder Rahmersatz verwendet wird.

In Zusammenarbeit mit den Industriepartnern Kinematica AG, Gelati Gasparini, Tetratrade AG und Sugro AG werden die zwei Forschungsgruppen Lebensmittelprozessentwicklung und Lebensmitteltechnologie vegane Eiscremevarianten entwickeln, die milchbasierter Eiscreme in nichts nachstehen. Dafür forschen wir einerseits an einem neuen zweistufigen Aufschäum- und Gefrierprozess, andererseits an einer neutralen Eiscremebasis aus lokalen Rohmaterialien. Abgerundet wird die Entwicklung durch die Verwendung von natürlichen Zusatzstoffen zur Stabilisierung des komplexen Mehrphasensystems sowie zur Aromatisierung.

Kontakt:

- Ramona Leue, Forschungsgruppe Lebensmitteltechnologie

- Prof. Dr. Nadina Müller, Leiterin Forschungsgruppe Lebensmitteltechnologie