Projekte der Forschungsgruppe Umweltgenomik und Systembiologie

Chitin-integrierte Setzlingstöpfe (CHIPOTS+)

Dieses Projekt ist aus einem Open Exploration Workshop hervorgegangen, der vom Innovation Booster von Future Food Farming organisiert wurde, einer von Innosuisse finanzierten Initiative, die Innovation durch Ideenentwicklung und -erprobung unterstützt. Von 2024 bis 2027 zielt der Booster darauf ab, Landwirte und Bürger zu vernetzen, um ein widerstandsfähigeres, nachhaltigeres Schweizer Agrar- und Ernährungssystem aufzubauen, indem radikale, gemeinsam erarbeitete Lösungen durch offene Innovation gefördert werden.

Bei einem Besuch auf dem Biohof Z’Alpenblick in Hirzel haben wir uns mit den Herausforderungen der Wiederherstellung der Verbindung zum Boden beschäftigt. Mithilfe eines problemorientierten Ansatzes und einer Bestandsaufnahme der Interessengruppen ermittelten die Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen Möglichkeiten. Diese Vernetzung führte dazu, dass wir einen Vorschlag für die Unterstützung und Entwicklung durch Experten einreichten.

Unser Projekt wurde für die weitere Entwicklung ausgewählt und entwickelte sich über acht Wochen in drei Online-Inkubationssitzungen, die durch einen Innovationsgutschein finanziert wurden. Anschließend stellten wir die Idee einer Jury aus elf Experten vor, die uns zusätzliche Mittel für die weitere Entwicklung im nächsten Jahr zusprachen. Die Einzelheiten des Projekts bleiben zwar vertraulich, aber es nutzt das Fachwissen der Partner, um wichtige Herausforderungen zu bewältigen, die mit dem Auftrag des Innovationsförderers übereinstimmen.

Projektlaufzeit: 12/2024-11/2025

Projektpartner: Suisse Agro Food Leading House, Innovation Booster Future Food Farming, Swiss Food Research, mycostrat GmbH, swissmycel GmbH

Massennachweis des Tomato Brown Rugose Fruit Virus durch Hochdurchsatz-Sequenzierung (ToViPoRe)

Die Schweizer Landwirtschaft steht durch das hochansteckende Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) unter Druck. Das Virus befällt Tomaten und Peperoni, was massive Ertragsausfälle und wirtschaftliche Verluste verursachen kann. Es wird hauptsächlich über Werkzeuge oder Pflanzenmaterial übertragen und breitet sich durch den globalen Handel mit Saatgut und Jungpflanzen aus. Seit 2021 wurde das Virus mehrfach auf importierten Pflanzen in der Schweiz nachgewiesen.

Schweizer Tomatenproduzenten fordern deshalb bessere Diagnosetests, da die aktuellen Methoden für Massentests ungeeignet sind. Ein Forschungsprojekt, finanziert vom Bundesamt für Landwirtschaft, zielt auf die Entwicklung eines schnellen, spezifischen und kostengünstigen molekularen Tests sowie die Kombination mit Hochdurchsatz-Sequenzierung. Dies ermöglicht den Nachweis des Virus und verwandter Tomatenviren sowie die Analyse vieler Proben gleichzeitig.

In Zusammenarbeit mit Akteure aus Forschung und Praxis wird technologisches Neuland betreten, mit dem Ziel, die Diagnostik von Pflanzenpathogenen zu revolutionieren.

Projektlaufzeit: 02/2023-01/2025

Projektpartner: Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Agroscope, Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg, Bioreba AG

Weiterentwicklung einer eDNA-Methode zur Erfassung der Artenvielfalt von Wirbellosen im urbanen Raum

Als essentielle Lebensgrundlage betrifft uns der starke Rückgang der Biodiversität sehr direkt, und trotzdem stellt uns ihr Erhalt vor grosse Herausforderungen. So ist der Verlust an Lebensräumen, gerade in immer dichter besiedelten Gebieten, einer der Hauptverursacher dieser Rückgänge. Um diesen Artenverlusten mit gezielten Massnahmen entgegenzuwirken, sind Methoden das Monitoring der Artenvielfalt wichtig, und genau dort setzt dieses Projekt an. Von diesen Rückgängen sind auch die Wirbellosen, z.B. Spinnen oder Insekten, stark betroffen. Gerade für letztere, als artenreichste Klasse aller Tiere, wurden in den letzten Jahrzehnten sehr grosse Rückgänge dokumentiert.

Wie die meisten Lebewesen hinterlassen auch Insekten oder Spinnen in ihren Lebensräumen Spuren, in welchen sich sehr kleine Mengen ihrer DNA finden lassen. Diese DNA wird auch Umwelt-DNA (oder im englischen eDNA) genannt und in diesem Projekt zunutze gemacht, um ihr Potential für das Erfassen der Biodiversität im urbanen und zersiedelten Raum zu untersuchen. Für die Gewinnung dieser DNA-Spuren werden verschiedene Techniken experimentell getestet und die DNA im Labor mittels Next-Generation Sequencing sequenziert. Dabei soll die Skalierbarkeit auf Orte ausserhalb des Untersuchungsparameters gewährleistet bleiben.

Projektlaufzeit: 06/2024-03/2025

Projektpartner: Extern

EBDOmics – Vergleichende Genomik von Enterobacter-Arten, die Zwiebel-Fäulnis verursachen

Enterobacter-Krankheit der Zwiebeln (EBDO) wird durch Mitglieder des Enterobacter-cloacae-Komplexes verursacht, einer vielfältigen Gruppe von Enterobacter-Arten, die sowohl in klinischen Isolaten als auch in der Umwelt vorkommen. Trotz langjähriger Bekanntheit fehlen systematische Studien zur Taxonomie der Isolate und zu den Virulenzfaktoren spezifisch für Pflanzenpathogene.

Das Projekt zielt darauf ab, die Position der EBDO-Isolate innerhalb der Gattung Enterobacter mit modernen taxonomischen und phylogenomischen Methoden zu bestimmen. Dafür werden Isolate gesammelt und auf ihre Fähigkeit zur EBDO-Verursachung getestet (WP1). Die Genome pflanzenpathogener Isolate werden sequenziert, um deren taxonomische Stellung zu klären (WP2). Pangenom-Analysen pflanzenpathogener und klinischer Isolate sollen Pathogenitätsfaktoren identifizieren und auf ihre Rolle in der Zwiebelkrankheit testen (WP3).

Auf Grundlage der Genomdaten werden LAMP-basierte Diagnosetests entwickelt, die eine frühzeitige Erkennung pflanzenpathogener Isolate im Feld ermöglichen (WP4). Das Projekt liefert wichtige Erkenntnisse zur Unterscheidung pflanzenpathogener, umweltbezogener und klinischer Isolate sowie zur Prävention und Bekämpfung von EBDO. Gleichzeitig trägt es zur Klärung der Rolle als opportunistischer Humanpathogen des E. cloacae-Komplexes bei.

Projektlaufzeit: 01/2022-04/2025

Projektpartner: University of Pretoria; University of the Witwatersrand; University of Venda; University of Limpopo

Auftraggeber: SNF-Projektförderung / Projekt Nr. 204333

Wirkungsgrad von Fern-UV-C und Entwicklung eines Botrytis-Resistenzen-Schnelltests

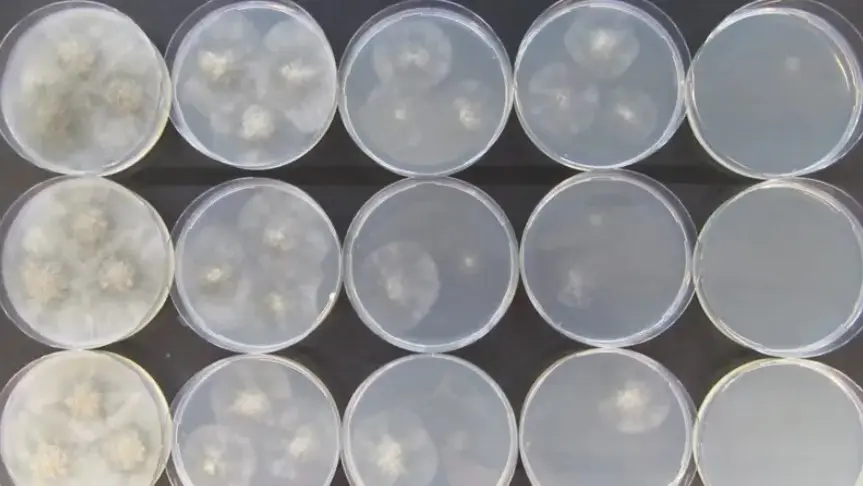

Die Forschungsgruppe Umweltgenomik und Systembiologie der ZHAW führt parallel zum Forschungsprojekt des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW), «Nicht-chemische Behandlung von Erdbeerjungpflanzen gegen Botrytis cinerea», weitergehende Arbeiten durch. Das Projekt umfasst verschiedene Projektmodule. Es wird untersucht, welche UV-C Wellenlängen effektiver und in der Anwendung sicherer sind (Fern-UV-C). Im Gegensatz zu normalem UV-C kann Fern-UV-C menschliches Gewebe nicht durchdringen. In diesem Modul wird die Wirkung von Fern-UV-C auf verschiedene Erreger getestet und der Wirkungsgrad ermittelt. Im Projektmodul "Schnelltest Entwicklung" wird ein molekularbiologischer Schnelltests zum Nachweis von Botrytis-Resistenzen gegen Botrytizide entwickelt.

Projektlaufzeit: 11/2022-03/2025

Projektpartner: Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg

Projektliste

-

Evaluation of benefits and risk of assisted migration in Fagus species

Risk and benefits of assisted introduction of drought-resistant Fagus species in EuropeEuropean beech (Fagus sylvatica) is one of the economically most important broadleaved trees in Europe. Its natural geographical diffusion area is however expected to experience a major shift as a consequence of…

abgeschlossen, 01/2020 - 12/2022

-

A multidisciplinary project to understand the effect of chitin soil amendment on the plant response, natural microbial community and the…

Der Verzehr von Obst und Gemüse wird als wichtig für eine gesunde und ausgewogene Ernährung angesehen und als eine bedeutende Vitamin- und Ballaststoffquelle anerkannt. Die Behörden fördern den Konsum frischer Pflanzenprodukte, jedoch ist die Lebensmittelsicherheit von frischem Obst und Gemüse nach…

abgeschlossen, 01/2020 - 12/2024

-

Off-Flavour Kontrolle in landbasierter Lachsproduktion

Unter Anwendung neuster mikrobiologischer Methoden wird dieEntstehung und Verteilung von Off-Flavour (unerwünschteGeschmacksstoffe) in landbasierter Lachsproduktioncharakterisiert, die Betriebsparameter von UVC/Ozon für derenKontrolle evaluiert, und in die Produktion der SAF implementiert.

abgeschlossen, 02/2018 - 04/2022

-

Fire Blight App for Central Asia

Based on the existing tick app in Switzerland, we will develop an app for smartphones that can inform local populations in Central Asia about fire blight, simultaneously allowing a citizen science approach for mapping the spread of this dangerous pome fruit disease. Utilizing the gathered data, a…

abgeschlossen, 03/2021 - 06/2022

-

Wirkungsgrad von Fern-UV-C und Entwicklung eines Botrytis-Resistenzen-Schnelltests

Die Forschungsgruppe Umweltgenomik und Systembiologie der ZHAW führt parallel zum Forschungsprojekt des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW), «Nicht-chemische Behandlung von Erdbeerjungpflanzen gegen Botrytis cinerea», weitergehende Arbeiten durch. Das Projekt umfasst verschiedene Projektmodule. Es…

abgeschlossen, 11/2022 - 03/2025

-

Modernes Biodiversitätsmonitoring mit Next-Generation Sequencing (NGS-Methoden)

Der Erhalt der genetischen Vielfalt ist ein essentieller Teil des Naturschutzes und ist vom Bund als Teil der prioritären Forschungsthemen für die Jahre 2021-2024 aufgeführt. Entsprechend wichtig ist es, mit Forschungsarbeit und geeigneten Methoden diese genetische Vielfalt zu erfassen, um damit…

abgeschlossen, 01/2023 - 12/2023

-

Bioprospektion und Genomik von Actinobakterien isoliert aus der Marchica-Lagune (ActinOmics)

Der massive und übermässige Einsatz von Antibiotika in der Medizin hat zum Auftreten und zur Verbreitung multiresistenter Krankheitserreger geführt, wodurch die Behandlung mit den üblichen Antibiotika unwirksam wird. Zu diesem Phänomen der Antibiotikaresistenz kommt das Auftreten neuer, oftmals…

laufend, 09/2023 - 09/2025

-

Massennachweis des Tomato Brown Rugose Fruit Virus durch Hochdurchsatz-Sequenzierung (ToViPoRe)

Die Schweizer Landwirtschaft ist durch das Auftreten des Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), auch „Jordanvirus“ genannt, gefährdet. Das Virus, welches Tomaten und Peperoni befällt, kann zu einem massiven Ertragsausfall führen, was für die Produzent:innen erhebliche wirtschaftliche Verluste…

laufend, 02/2023 - 08/2025

-

Wildstauden-Mischpflanzungen zur Förderung der Biodiversität (ober- und unterirdisch) und Humuserhalt im urbanen Raum

Monitoring anhand ausgewählter Indikatoren; Kreative Kommunikation zur Veranschaulichung der Wechselwirkungen

abgeschlossen, 07/2019 - 01/2024

-

Schutz von Apfelwälderökosystemen in Zentralasien vor dem bakteriellen Pathogen Erwinia amylovora (Feuerbrand)

Feuerbrand ist eine schwerwiegende bakterielle Krankheit von Apfel- und Birnbäumen, die innerhalb kürzester Zeit eine Anlage zerstören kann. In den letzten Jahren hat die Krankheit Zentralasien erreicht, wo Kernobstbäume die dominante Spezies in Mittelgebirgswäldern darstellen und somit die…

abgeschlossen, 08/2018 - 07/2023

-

Development of a fast and exact method for R. solanacearum detection in Swiss surface water samples

Der Quarantäne-Erreger Ralstonia solanacearum gilt als eines der gefährlichsten Pflanzenbakterien für die Schweizer Landwirtschaft. Zudem weist R. solanacearum ein aussergewöhnlich breites Wirtspflanzenspektrum auf. Diverse Nachweismethoden sind in den EU-Protokoll-Richtlinien beschrieben, führen…

abgeschlossen, 03/2018 - 03/2020

-

MinION2FixID: fast and reliable legume root nodule bacteria identification using nanopore sequencing technology

MinION2FixID: rasche Identifikation von Knöllchenbakterien mit nanopore-basierter Sequenzierungstechnologie

abgeschlossen, 07/2018 - 06/2019

-

MALDI-TOF MS for microorganism identification: from pattern recognition towards marker based approaches

In collaboration with Mabritec AG, we have developed a database of an unprecedented nature, the PAPMID (putative assigned protein masses for identification database). Based on over 12,000 sequences of bacterial genomes, it contains the molecular masses of the ribosomal proteins of these…

laufend, 05/2013 - 12/2029

-

Comparative genomics of the plant pathogen Xanthomonas arboricola pv. pruni and related xanthomonads

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Xap) causes bacterial spot and canker on a wide range of Prunus spp. (e.g., apricot, peach, plum, al-mond, cherry). Outbreaks on stone fruits can result in severe economic losses to fruit quality and yield, branch/tree dieback, and orchard devastation. Xap is…

laufend, 05/2013 - 12/2029

-

Nicht-Invasive Analytik für den Nachweis von Krankheitserreger auf landwirtschaftliche Produkte

Marktabklärung

abgeschlossen, 08/2018 - 01/2019

-

Systemic disease response of Solanum lycopersicon

This project is part of COST Action FA1208 "Pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance". Late blight, caused by the oomycete Phytophthora infestans, is one of the major threats in potato (Solanum tuberosum) and tomato (Solanum lycopersicum) production.…

abgeschlossen, 04/2015 - 03/2017

-

Auswirkung der Cryokonservierung auf genetischer Ebene am Beispiel der Rebe

Die Schweizer genetischen Pflanzenressourcen werden fast ausschliesslich in Feldsammlungen erhalten. Dort sind sie abiotischen und biotischen Stresssituationen ausgesetzt, was zu einer erhöhten Mutationsrate führen kann. Die Frequenz und Amplitude dieser Ereignisse wird sich mit dem Klimawandel…

abgeschlossen, 03/2018 - 03/2023

-

Turf Pathogen Screening System using Loop Mediated Isothermal Amplification

The objective is the development of a real-time pathogen screening system for a group of global relevant turf grass diseases using loop mediated isothermal amplification, LAMP technology. From a turf sample, DNA isolated and amplified using LAMP. Pathogen occurrence in the sample will be detected…

abgeschlossen, 12/2021 - 12/2023

-

Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Einfuhrkontrollen von lebenden CITES Pflanzen aus der EU

Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Einfuhrkontrollen von lebenden CITES Pflanzen aus der Europäischen Union und die Durchführung von Inlandkontrollen.

laufend, 01/2022 - 04/2027

-

Entwicklung eines Turf-Arrays zur Parallelidentifikation von global relevanten Rasenkrankheiten

Das Diagnosetool ermöglicht die zeitnahe Erfassung von Krankheitserreger im Rasen.

abgeschlossen, 03/2012 - 03/2018