Messen und Modellieren von Energieflüssen

Wider Klischees

Auf einen Blick

- Projektleiter/in : Dr. Jürg Graser

- Stellv. Projektleiter/in : Prof. Astrid Staufer

- Projektteam : Mario Frei, Mathias Klingler, Christian Meier, Dr. Sabine von Fischer

- Projektstatus : abgeschlossen

- Drittmittelgeber : Interne Förderung (ZHAW Forschungsschwerpunkt «Energie»)

- Projektpartner : Meletta Strebel Architekten AG, Graser Architekten AG, Pensionskasse der Stadt Biel, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA

- Kontaktperson : Jürg Graser

Beschreibung

Ausgangslage

Energie ist das Thema unserer Zeit. Der Bausektor

nimmt mit Erstellung und Betrieb 44 % des gesamten

schweizerischen Energieverbrauchs in Anspruch. Zur Erreichung der

geplanten Energiestrategie 2050 des Bundes muss auch zwingend der

Energiebedarf im Gebäudepark reduziert werden. So entstehen für den

Bausektor neue Normen und Vorschriften, welche laufend die

Ausgangslage für den Architekten und Planer verändern, nicht immer

zu dessen Vorteil. Viele Jahre haben sich Architektinnen und

Architekten nicht oder zu wenig mit Energiefragen beschäftigt. Die

klassischen Architekturthemen Raum, Konstruktion, Funktion und Form

dominieren. Das führt zwangsläufig zu einem von der Politik oder

von Fachingenieuren geführten Energiediskurs. Wie Jahrringe legt

sich die Wärmedämmung Jahr um Jahr, Zentimeter um Zentimeter zu und

die Haustechnik nimmt im übertragenen und buchstäblichen Sinn immer

mehr Raum ein. Die Energiekultur ist an die Spezialisten abgetreten

worden.

Die kombinierte Methode von Messen und Modellieren versucht hier

eine Lücke zu schliessen. Anhand von zwei architektonisch

wertvollen Gebäuden wurde eine Datensatz erarbeitet um aufzuzeigen,

dass Qualifizieren und Quantifizieren gleichermassen wichtig ist.

Die Untersuchung fokussiert nicht einseitig das Thema Energie,

sondern untersucht sie in ihrer Interaktion mit Architektur /

Ausdruck und Material / Konstruktion. Die Arbeit soll eine neue

Energiekultur mit grösseren Spielräumen fördern. Die Architektinnen

und Architekten sollen den Dialog wieder aufnehmen und ihre

Kompetenz als Generalist einbringen. Der «Dialog der Technik» soll

den seit Jahren erfolgreichen «Dialog der Konstrukteure» erweitern

und bereichern.

Untersucht wurden ein Mehrfamilienhaus mit Erstellungsjahr 1872 an

der Florastrasse 54 in Zürich und ein Wohnhochhaus «Tour de la

Champagne» in Biel aus dem Jahr 1968. Beide Objekte entsprechend

der charakteristischen Konstruktionsweise ihrer Zeit.

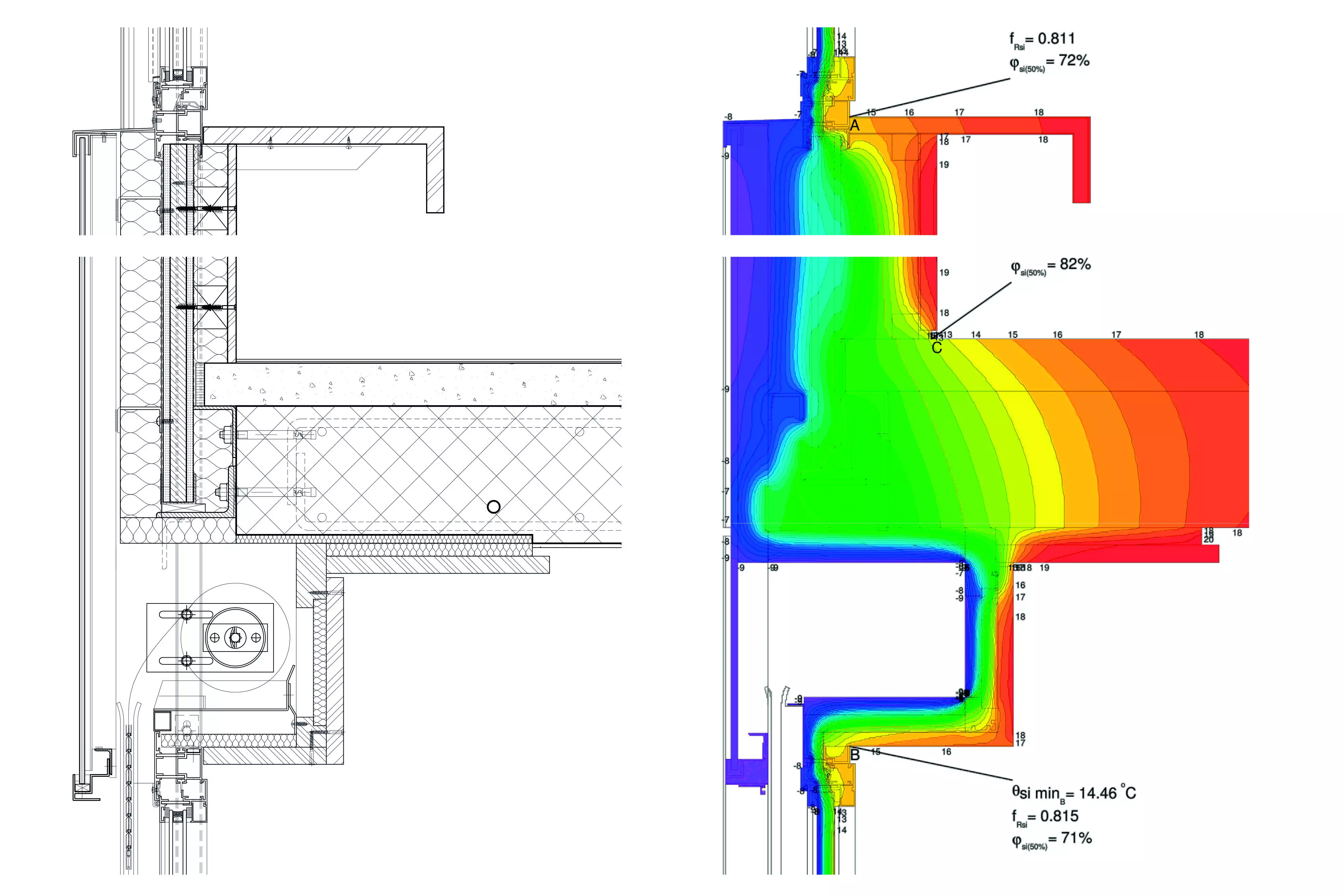

Für die Analyse wurde sowohl mit der gängigen Modellrechnung – Norm

SIA 380/1 – der Heizwärmebedarf simuliert, als auch direkt am

Objekt gemessen. Um die Funktionsweise der Gebäude besser

einordordnen zu können, wurden diese zusätzlich in Zeitschichten

aufgeteilt. Dies ermöglicht es die Sanierungs- und

Technologiehistorie in einen Kontext zu setzen.

Fragestellungen

Fragestellung Florastrasse:

Wieso führt der Wärmedämmputz nach der Sanierung nicht zur

berechneten Reduktion des Heizwärmebedarfs?

Fragestellungen Tour de la Champagne: Der Ersatz der originalen

Aluminium-Glas-Vorhangfassade ist nicht erforderlich, um den

heutigen geforderten Heizwärmebedarf zu erreichen.

Anhand der Fragen: «Was leistet das Haus? Was leistet die

Konstruktion? Was leistet die Haustechnik?», werden die

Wechselwirkungen zwischen den architektonischen und energetischen

Entscheiden am einzelnen Bauteil aufgezeigt.

Fazit

Von der ursprünglichen Absicht möglichst viele Daten am Objekt zu

messen, ist man während der Arbeit abgekommen. Mehr Zahlen führten

nicht zwingend zu einer Vergrösserung der Erkenntnisse. In der

Weiterbearbeitung wurden die Messdaten in erster Linie auf die

Nutzung der bereits ausreichend genauen Verbrauchsdaten der

Energierechnungen reduziert. Bestätigt wurde unter anderem die

«Performance gap» welche in erster Linie in den zu optimistischen

berechneten Prognosen der Sanierungsvarianten aufgefallen sind. Die

Abweichungen sind neben fehlerhaften Annahmen auch der Unkenntnis

von Lebensgewohnheit, Bauteilaufbauten und Standardwerten

geschuldet. Bei Sanierungen an bestehenden Objekten ist der Weg

über die Messung zur Modellierung zielführend. Die Forschungsarbeit

zeigte auch, dass sich hinter dem Einzelwert Qh (kWh/m2a) viel mehr

versteckt, als bloss eine Zahl. Qh steht immer in unmittelbarer

Abhängigkeit von Architektur/ Ausdruck und Material/Konstruktion.

Messen und Modellieren zeigt, dass eine einseitige Ausrichtung der

Architektur nur auf Energiethemen zu einem Zielkonflikt führt.

Die Studie soll helfen Klischees, die sich fest in den Köpfen von

Investoren, Planer und Nutzer festgesetzt haben sichtbar zu machen

und so die verlorenen Handlungsspielräume der Architekten

wiederzuerlangen.

Publikationen

-

Staufer, Astrid; Graser, Jürg; et al.,

2017.

Wider Klischees : Messen und Modellieren im sich wandelnden Fokus der Baukultur.

In:

Peer Review durch die ZHAW-Forschungsdelegierten und externe Fachexperten, ZHAW Winterthur, Halle 180, 13. Juli 2017.