Sexwork und Corona

Auf einen Blick

- Projektleiter/in : Michael Herzig

- Projektteam : Nina Brüesch, Nadine Khater, Manuela Müller, Carmen Steiner, Anja Trümpy, Lisa Tschumi

- Projektvolumen : CHF 60'000

- Projektstatus : abgeschlossen

- Drittmittelgeber : Stiftung (Stiftung für soziale Arbeit), Interne Förderung

- Kontaktperson : Michael Herzig

Beschreibung

Ausgangslage

Aufgrund der Corona Pandemie wurden im Kanton Zürich (Schweiz)

politische Massnahmen zu deren Eindämmung beschlossen (Zeitraum

März 2020-aktuell), welche auf die Lebenslage, die Lebenswelt sowie

die Lebensbewältigung von Sexarbeiter*innen einen grossen Einfluss

haben (z.B. Berufsverbot). Sexarbeiter*innen werden

gesellschaftlich und politisch als besondere Risikogruppe

identifiziert. Nebst den gesundheitlichen Risiken führt die

Pandemie zu finanziellen Problemen. Wenn das Einkommen wegfällt,

kein Vermögen vorhanden ist und der Zugang zu staatlichen

Erwerbsersatzansprüche (Sozialhilfe oder Ansprüche aus diversen

Sozialversicherungen) eingeschränkt oder verunmöglicht ist, z.B.

aufgrund des Aufenthaltsstatus, drohen schnell Mittellosigkeit und

Wohnungsverlust. Mediale und politische Stigmatisierung sowie

soziale Isolation erhöhen die Belastung zusätzlich.

Ziele

Das Forschungsprojekt „Sexwork und Corona“ untersucht im Kontext

der politischen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus deren

Auswirkungen auf die Lebenslage von Sexarbeiter*innen in der Stadt

Zürich, die Lebensbewältigungsstrategien, welche sie in der

Pandemie entwickelt haben, und was dies für die Wirksamkeit der

Massnahmen zu Bekämpfung der Pandemie bedeutet.

Methode

Im empirischen Teil der Untersuchung wurden im April 2021 14

Fachpersonen aus Organisationen befragt, welche mit

Sexarbeiter*innen als Zielklientel arbeiten und diese während der

Corona-Pandemie unterstützt haben. Anhand der Aussagen der

Fachpersonen konnten erste Erkenntnisse zu den Lebenslagen,

Lebenswelten und der Lebensbewältigung von Sexarbeiter*innen

festgehalten werden. Zudem ermöglichten diese Gespräche eine erste

Einschätzung der Narrative im öffentlichen Diskurs über Sexarbeit

und Corona. Im Weiteren lieferten sie Informationen über die

Auswirkungen der Massnahmen auf die soziale und medizinische

Unterstützung von Sexarbeiter*innen und über die deshalb erfolgten

Angebotsanpassungen. Danach wurden 11 Sexarbeiter*innen befragt.

Dabei variierten Geschlecht (Frauen, Männer, Trans),

Aufenthaltsstatus (Sans-Papiers, 90-Tage-Visum für selbstständig

erwerbstätige EU-Bürger*innen, Niederlassung B oder C, Schweizer

Bürgerschaft), Herkunft (Schweiz, Deutschland, Osteuropa,

ehemaliges Jugoslawien, Südeuropa, Südamerika), Art und Form der

ausgeübten Sexarbeit (Strassensexarbeit, Escort,

Club/Bordell/Salon, Domina). Für ein Interview nicht erreicht

werden konnten Sexarbeiter*innen aus Afrika. Die Interviews

basierten auf einem Leitfaden und wurden ausnahmslos vor Ort

durchgeführt. Teilweise wurden die Interviews durch Fachpersonen

übersetzt oder von den Interviewerinnen in einer anderen Sprache

als Deutsch geführt. Dem empirischen Teil wurden eine

Literaturanalyse und eine Analyse der politischen Vorstösse

vorangestellt.

Ergebnis

Die vorliegende Untersuchung folgte dem Ansatz, Lebenslage,

Lebenswelt und Lebensbewältigungsstrategien von Sexarbeiter*innen

während der Corona-Pandemie im Kanton Zürich zu untersuchen. Das

Konzept folgt der Definition von Björn Kraus (2014), der sich dabei

auf eine etablierte Theorie innerhalb der Sozialen Arbeit von Hans

Thiersch und Lothar Bönisch bezieht. Die sogenannte

Lebensweltorientierung formuliert die These, dass

sozialarbeiterische Interventionen wirkungsvoller sind, wenn sie

sich an der Lebenswelt der Adressat*innen orientieren. In der

vorliegenden Arbeit wurde diese Prämisse auf gesundheitspolitische

Regulierungen während der Corona-Pandemie im Kanton Zürich

angewendet. Die Frage war, ob die kantonalen Massnahmen gegen die

Corona-Pandemie im Sexgewerbe auf Lebenslage, Lebenswelt und

Lebensbewältigungsmöglichkeiten von Sexarbeiter*innen abgestimmt

waren. Die Antwort lautet: Nein, es wurde nicht beachtet, dass

Massnahmen, die für die breite Bevölkerung gedacht waren, wie z.B.

die Registrierungspflicht, bei einer bestimmten Zielgruppe in einer

besonderen Lebenslage nicht funktionieren oder sogar

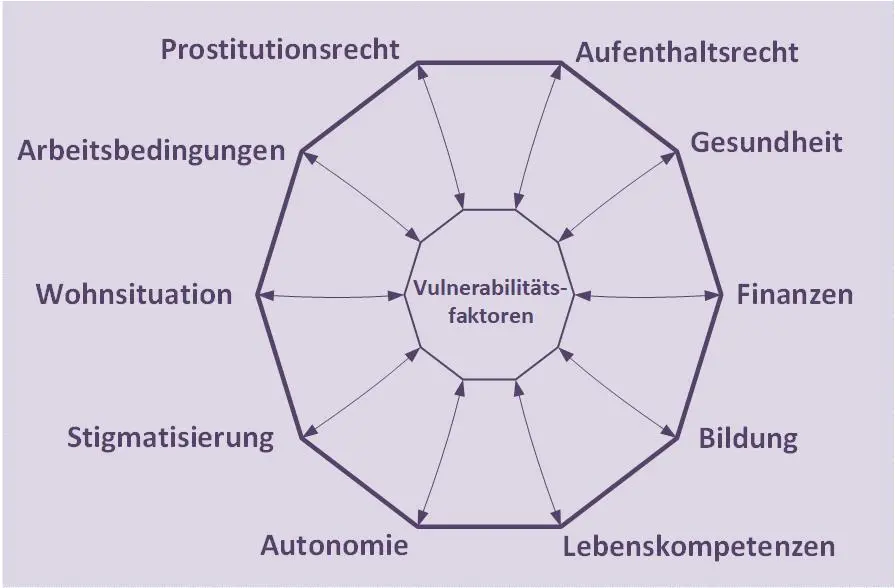

kontraproduktiv wirken würden. In den Interviews mit

Sexarbeiter*innen und Fachpersonen zeigte sich, dass die

Vulnerabilität von Sexarbeiter*Innen durch die Coronakrise

multidimensional bedingt war. Es waren Kombinationen verschiedener

Faktoren, welche die individuelle Lebenslage, ihre Deutung und die

Möglichkeiten zur Lebensbewältigung bestimmten. So kann nicht davon

ausgegangen werden, dass nur einzelne spezifische Faktoren (z.B.

Geschlecht, Aufenthaltsstatus, Arbeitsort) die erhöhte

Vulnerabilität ausmachen, sondern diese als Zusammenspiel

verschiedener Dimensionen aufeinander einwirken. Empfehlungen Die

empirischen Daten haben gezeigt, dass Sexarbeiter*innen stark von

den Massnahmen betroffen waren, an deren Ausarbeitung sie nicht

beteiligt waren. Gefässe zu installieren, an welchen Betroffene

sowie Fachstellen mitwirken können, um Massnahmen zu formulieren,

ist unter diesem Gesichtspunkt eine erste Empfehlung. Mitwirkung

kann sowohl die Effektivität als auch die Akzeptanz solcher

Massnahmen erhöhen. Auch der Austausch von Informationen und Ideen

zwischen Stadt, Kanton, Bund und Fachstellen, wie etwa ein runder

Tisch, wäre hilfreich gewesen. Grundsätzlich wird empfohlen, in

einem ähnlichen Fall kein Berufsverbot auszusprechen und auch nicht

allgemeine Hygienebestimmungen unabhängig von der besonderen

Situation aus das Sexgewerbe zu übertragen. Die negativen Effekte

überwiegen die positiven, insbesondere beim Versuch des

Contact-Tracings mittel Registrierung der Freier. Es wäre

sinnvoller, Massnahmen zu entwickeln, die auf die Situation im

Sexgewerbe abgestimmt sind und darum auch umgesetzt werden können.

Dazu bedarf es einer ernsthaften Auseinandersetzung der zuständigen

Behörden mit Lebenslage, Lebenswelt und

Lebensbewältigungsfähigkeiten von Sexarbeiter*innen. Das kann auch

im Austausch mit involvierten Sozialarbeiter*innen oder Fachstellen

erfolgen. Bei einer Einschränkung der Berufsausübung, wie dies beim

Arbeitsverbot der Fall war, muss der daraus entstanden

Erwerbsausfall systematisch ersetzt werden. Wird dies wie im

vorliegenden Fall nicht oder bloss punktuell gemacht, entwickeln

die verschiedenen Beteiligten ihre eigenen Überlebensstrategien.

Das kann den eigentlichen Zielen des Arbeitsverbotes zuwiderlaufen

und kontraproduktive Effekte erzeugen. Die Hilfen sollten

unbürokratisch, umfassend und insbesondere nachhaltig ausgerichtet

werden. Finanzielle Hilfen konnten zwar während der Pandemie durch

Fachstellen ausbezahlt werden, zeigten sich jedoch nicht als

nachhaltig bzw. reichten nicht für alle, die Anspruch gehabt

hätten. Die Fachstellen gerieten durch die Rollenerweiterung in

eine kontrollierende Rolle, was für den eigentlichen Auftrag

hinderlich sein kann. Weil der Regierungsrat das Verbot verordnet

hat, die Unterstützung von Sexarbeiter*innen aber Kommunen und

Privaten überlassen hat, war die Situation unübersichtlich und

unkoordiniert. Sowohl die gesetzlichen Bestimmungen als auch ihr

Vollzug müssen einheitlich und koordiniert sein. Weder das Eine

noch das Andere war während der Corona-Pandemie der Fall. Die

kantonalen Regelungen waren extrem unterschiedlich, sodass es zu

Verlagerungen von einem Kanton in andere kam. Und auch der Vollzug

war im Kanton Zürich disparat und unübersichtlich. Das erhöhte die

Wirkung der Massnahmen keinesfalls. Der Eindruck schlecht

koordinierten Vorgehens entstand nicht nur in Bezug auf die

Durchsetzung des Verbotes. Auch bei den unterstützenden

Organisationen mangelte es zuweilen an gegenseitiger Information

und Absprachen. Insbesondere hätte man sich arbeitsteilig

organisieren und so die vorhandenen Ressourcen gezielter

ausschöpfen können.

Publikationen

-

Bernhardt, Christiane; Brüesch, Nina; Freitag, Riccarda,

2022.

Stuttgart:

Werkstatt PARITÄT gemeinnützige GmbH.

Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-27434

-

Brüesch, Nina; Herzig, Michael; Khater, Nadine; Müller, Manuela; Steiner, Carmen; Tschumi, Lisa; Trümpy, Anja,

2021.

Auswirkungen der Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie auf Sexarbeit und Sexarbeitende in Zürich.

Zürich:

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-3129