Entfesselung des versteckten Potentials anaerober Pilze (Neocallimastigomycota)

Auf einen Blick

- Projektleiter/in : Dr. Sabine Podmirseg, Dr. Rolf Warthmann

- Co-Projektleiter/in : Prof. Dr. Heribert Insam, Prof. Dr. Michael Lebuhn

- Stellv. Projektleiter/in : Prof. Dr. Urs Baier

- Projektteam : Akshay Joshi, Lona Mosberger, Katharina Schmid Lüdi

- Projektvolumen : EUR 1'198'889

- Projektstatus : abgeschlossen

- Drittmittelgeber : SNF (SNF-Projektförderung / Projekt Nr. 179552), EU und andere Internationale Programme (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG / Projekt Nr. 399668713), Andere (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung Österreich)

- Kontaktperson : Rolf Warthmann

Beschreibung

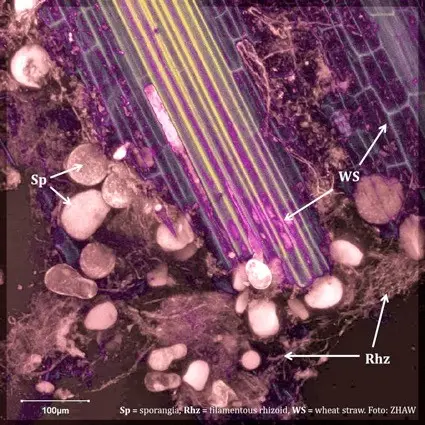

Der Pansen der Wiederkäuer beherbergt eine Vielzahl von Mikroorganismen, die mithilfe ihres enzymatischen Potentials lignocellulosereiches Material verdaubar machen. Unter diesen Mikroorganismen findet sich eine ganz besondere Gruppe, die sogenannten anaeroben Pilze mit dem unaussprechlichen Namen Neocallimastigomycota. Diese Pilze leben unter Sauerstoffabschluss und produzieren eine ganze Reihe von Enzymen, die Lignocellulose spalten können. Die freiwerdenden Zucker können dann für verschiedenste biotechnologische Prozesse genutzt werden. Die enzymatische Aktivität wird auch noch durch sogenannte Appressorien unterstützt, Anhaftmechanismen, die es den Pilzen ermöglichen, mit hydraulischer Kraft in lignocellulosehaltiges Material wie zum Beispiel Stroh einzudringen. Die schwierige Kultivierung dieser Pilze hat schon viele Forscher frustriert. Man weiß über die Kultivierungsbedingungen noch zu wenig. Dennoch sehen Wissenschaftler ein sehr großes Potential, diese Pilze zur Nutzung von lignocellulosehaltigen Reststoffen (LCR) für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu verwenden. In diesem Projekt wird sich ein Konsortium aus Österreich (PI: Dr. Sabine Marie Podmirseg, Innsbruck), Deutschland (PI: Dr. Michael Lebuhn, Weihenstephan) und der Schweiz (PI: Prof. Urs Baier; Zürich) in enger Zusammenarbeit mit Forschungsgruppen in Großbritannien und der Tschechischen Republik darum bemühen, die Neocallimastigomycota zu zähmen. Das Ziel des Projektes ist es, die methodischen Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Hierzu setzt das Konsortium an der Basis an, ermittelt die essentiellen Wachstumsfaktoren für Neocallimastigomycota und entwickelt geeignete Kultivierungs- und Nachweismethoden und prüft schließlich ihren biotechnologischen Einsatz für den Aufschluss von LCR. Die Arbeitshypothesen sind dabei: dass (i) die Neocallimastigomycota sehr viel weiter verbreitet sind als bisher angenommen, (ii) bestimmte essentielle Mikronährstoffe für eine kontinuierliche Kultivierung erforderlich sind, (iii) eine Kultivierung auch ohne Pansensaft möglich ist und dass (iv) neue anaerobe Pilze nicht nur aus dem Rumen isoliert werden können. Das Projekt wird klassische mikrobiologische Methoden wie Mikroskopie, Kultivierung und Enzymologie mit molekularbiologischen (wie zum Beispiel Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, quantitative PCR und verschiedene neue Sequenzierungstechniken) verbinden und die wissenschaftliche Basis für einen Einsatz der Neocallimastigomycota zur energetischen und stofflichen Nutzung von LCR liefern.

Weiterführende Informationen

Publikationen

-

Joshi, Akshay; Young, Diana; Huang, Liren; Mosberger, Lona; Munk, Bernhard; Vinzelj, Julia; Flad, Veronika; Sczyrba, Alexander; Griffith, Gareth W.; Podmirseg, Sabine Marie; Warthmann, Rolf; Lebuhn, Michael; Insam, Heribert,

2022.

Effect of growth media on the diversity of Neocallimastigomycetes from non-rumen habitats.

Microorganisms.

10(10), S. 1972.

Verfügbar unter: https://doi.org/10.3390/microorganisms10101972

-

Vinzelj, Julia; Joshi, Akshay; Young, Diana; Begovic, Ljubica; Peer, Nico; Mosberger, Lona; Luedi, Katharina Cécile Schmid; Insam, Heribert; Flad, Veronika; Nagler, Magdalena; Podmirseg, Sabine Marie; et al.,

2022.

No time to die : comparative study on preservation protocols for anaerobic fungi.

Frontiers in Microbiology.

13(978028).

Verfügbar unter: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.978028

-

Young, Diana; Joshi, Akshay; Huang, Liren; Munk, Bernhard; Wurzbacher, Christian; Youssef, Noha H; Elshahed, Mostafa S; Moon, Christina D; Ochsenreither, Katrin; Griffith, Gareth W; Callaghan, Tony M; Sczyrba, Alexander; Lebuhn, Michael; Flad, Veronika; et al.,

2022.

Microorganisms.

10(9), S. 1749.

Verfügbar unter: https://doi.org/10.3390/microorganisms10091749