Mentona Moser (1874 – 1971): Kommunistin mit Perlenkette

Die Tochter eines Uhren-Millionärs war die Mitbegründerin der modernen Sozialarbeit. Sie kämpfte gegen die Armut – und lebte trotz ihrer Herkunft oft in prekären Verhältnissen.

Als sie 1896 zum ersten Mal durch den Londoner Stadtteil Southwark geht, betritt sie eine ihr fremde Welt. Das Gedränge ist gross, die Strassenbeleuchtung spärlich. In den Kesseln entlang der Randsteine brodeln Fisch und Chips im Fett. Kinder kriechen unter Karrenrädern durch, Betrunkene grölen, zerrissene Rocksäume wirbeln Staub vom Boden auf.

Fast vierzig Jahre später wird sie in ihren Erinnerungen über jenen Abend schreiben: «Der Lärm war ohrenbetäubend, und die Luft einzuatmen widerstrebte einem. Aber die Atmosphäre zog mich an, ich wollte eindringen in dieses für mich ganz neue Leben. In dieser Nacht wurde mir plötzlich klar, was ich eigentlich wollte.»

Tochter aus gutem Haus

Was Mentona Moser von nun an will, ist das Gegenteil dessen, was sie kannte. Sie ist in Villa, Schloss und Kurhotels aufgewachsen, von Gouvernanten und Privatlehrern erzogen, von Bediensteten versorgt. Ihre Mutter ist eine der reichsten Frauen der Schweiz, manche sagen sogar: von Europa.

Heinrich Moser, ihr Vater, bringt es vom Schaffhauser Stadtuhrmachersohn zum internationalen Uhrenhändler, der zwischen Paris, Russland und dem Fernen Osten erfolgreich geschäftet. Er ist Mitgründer der Schweizerischen Industriegesellschaft und Initiator des Moserdamms, des grössten Wasserwerks der Schweiz, das den Schaffhausern die Industrialisierung bringt.

Mentona Moser lernt ihn nie kennen, er stirbt vier Tage nach der Geburt seiner jüngsten Tochter im Oktober 1874 an einem Herzinfarkt. Zurück bleiben seine fünf erwachsenen Kinder aus erster Ehe (die eine natürliche Todesursache gerichtlich anzweifeln, von Gift ist die Rede), Fanny Moser von Sulzer-Wart, Mosers dreiundvierzig Jahre jüngere zweite Frau, sowie die beiden Mädchen aus dieser zweiten Ehe, Fanny und Mentona (denen die Halbgeschwister bis ins Jugendalter verschwiegen werden).

«Wir müssen im Kleinen wirken, aber im Grossen denken.»

In London also, wo Mentona nach einem Streit von der Mutter in ein Mädchenpensionat abgeschoben wird, erkennt die Kapitalistentochter die Situation der Arbeiterklasse. Hier findet sie die Aufgabe, die sie fortan verfolgen wird: «Wir müssen im Kleinen wirken, aber im Grossen denken.»

An jenem Abend im Jahr 1896 ist sie auf dem Weg ins Women’s University Settlement, einer von Frauen gegründeten Wohlfahrtseinrichtung, deren Vorstellungen von einer professionellen Sozialen Arbeit Mentona Moser in die Schweiz tragen wird. Für die Ausbildung im Settlement ist sie noch zwei Jahre zu jung. Das Anmeldeformular füllt sie trotzdem schon einmal aus.

Das aristokratische Klassenverständnis der Mutter steht dem sozialen Gedanken der Tochter diametral gegenüber. Um jeden Preis will Fanny Moser von Sulzer-Wart wieder wie früher in Adelskreisen verkehren, unter anderem am grossherzoglichen Hof in Karlsruhe. In der badischen Residenzstadt verbringt Mentona Moser ihre ersten Lebensjahre. Ihre Mutter besucht Soireen, lässt sich eine Villa bauen und zelebriert ihren Reichtum auf jede erdenkliche Art. Dies in der Hoffnung, die Gerüchte um Heinrich Mosers Tod würden verstummen, derentwegen die Einladungen ausbleiben.

Prügel und Zimmerarrest

Für das Kind kommt das alles einem Gefängnis gleich. Sein Leben bewegt sich zwischen ständigem Überwachtwerden und Vernachlässigung. Es darf keine öffentlichen Schulen besuchen und ist zu Hause den häufigen Krankheiten und Ausbrüchen der Mutter ausgeliefert. Deren Launen sind unberechenbar, ihr Zorn kann masslos sein, ebenso ihre Kälte und ihr Desinteresse. Erbringt das Kind nicht die erwünschten schulischen Leistungen, kneift und schlägt die Mutter es, bei schlimmeren Vergehen kommt die Rute zum Einsatz. Diese wird im mütterlichen Schlafzimmer aufbewahrt, in einem Krug voll Wasser, «damit sie besser zieht».

Der geringste Ungehorsam wird entweder als Vertrauensmissbrauch oder als psychische Störung interpretiert. Dann schickt die Mutter ihre Töchter zu einem der vielen Ärzte, die sie selbst konsultiert, oder sie droht mit Erb- und Vermögensentzug. Mentona Moser wird ihre eigenen Kinder später nach reformpädagogischen Grundsätzen erziehen, mit Geduld und Liebe statt Prügel und Zimmerarrest.

Zur Standeslogik der Fanny Moser von Sulzer-Wart gehört aber auch, sich als Förderin der Künste und Wissenschaften zu präsentieren. Auf Schloss Au bei Wädenswil, wohin der Wohnsitz 1887 verlegt wird, gehen berühmte Leute ein und aus.

Im Gästebuch stehen Professor Albert Heim und seine Frau Marie Heim-Vögtlin, die erste praktizierende Ärztin der Schweiz. Der Schriftsteller C. F. Meyer macht Au zum Schauplatz seiner Novelle «Der Schuss von der Kanzel» (1878). Der Psychiater August Forel begeistert die Mutter für die Abstinenzbewegung, sie bewirtet Anhänger des Guttemplerordens. Sigmund Freuds Namen hingegen lässt sie im Gästebuch später überkleben. Er fällt in Ungnade, nachdem ruchbar wird, dass er sie verschlüsselt als «Emmy v. N.» in seinen «Studien über Hysterie» (1895) beschrieben hatte.

Töchter mit Wissensdrang

Der Umgang mit Kultur und Wissenschaft bleibt nicht ohne Einfluss auf die naturverbundenen Töchter. Obwohl es den Vorstellungen der Mutter widerspricht, die eine vorteilhafte Verheiratung anstrebt, setzen beide eine Berufsbildung durch. Fanny, die Ältere, holt die Matura nach und studiert Zoologie mit Promotion.

Lebenslinie

* 19.10.1874 in Badenweiler / Schwarzwald in einer Industriellenfamilie aus Schaffhausen; aufwachsen im Schloss Au bei Wädenswil l 1894–1896 Pensionat in London l 1898–1903 Ausbildung zur Sozialarbeiterin und Krankenschwester in England l 1908 Einführung von Fürsorgekursen für Frauen l 1909 Heirat mit Hermann Balsiger (1876–1953), zwei Kinder l 1921 Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei der Schweiz; Tätigkeit bei der Pro Juventute l 1928 Aufbau eines Internationalen Kinderheims in Waskino / Sowjetunion l 1929 Berlin, Mitarbeit bei der Roten Hilfe und bei kommunistischem Schallplattenvertrieb l 1933 Einzug ihres Vermögens durch die Nationalsozialisten l 1934 Rückkehr in die Schweiz; Publizistin in Morcote l ab 1939 in Zürich in ärmlichen Verhältnissen l 1950 Ehrenbürgerinnenrecht der DDR und Wohnsitznahme in Berlin / DDR l † 10.4.1971 in Berlin / DDR

Auch Mentona will sich den Naturwissenschaften widmen und besucht sechzehnjährig als Hospitantin an der Universität Zürich Vorlesungen, aber zu wenig bleibt im Gedächtnis haften, vielleicht eine Folge der Kinderlähmung, an der sie als Achtjährige erkrankt ist. Wohin mit der Zeit? Sie begleitet die Mutter zu Kuraufenthalten und gesellschaftlichen Anlässen, mit wachsendem Widerwillen, aber ohne Alternative.

Ideen für eine professionelle Wohltätigkeit

Und dann kommt England. 1898 beginnt Moser die zweijährige Ausbildung am Settlement in London, gefolgt von einer Ausbildung als Krankenpflegerin unweit der englischen Hauptstadt. Sie kehrt 1903 schliesslich in die Schweiz zurück. Die Pionierinnenarbeit beginnt.

Wie überall gilt auch in der Schweiz lange Zeit die Armenfürsorge vorwiegend als karitative Beschäftigung für die Oberschicht. Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen die ersten Vereine, nach dem Vorbild von Einrichtungen wie Armenhäusern und Kinderheimen in England. Sie funktionieren jedoch unsystematisch und beschränken sich auf das Verteilen von Almosen.

Dahinter sieht Mentona Moser nichts anderes als Egoismus: «Geistliche Orden, Seelsorger und vor allem die Frauen haben seit Jahrhunderten Geld verschenkt und Bettler genährt und gekleidet, Kranke gepflegt usw, in der frommen Absicht, sich einen Platz im Himmel zu erkaufen oder eine Schuld zu sühnen», schreibt sie 1903 in «Die weibliche Jugend der oberen Stände», eine dreissigseitige Publikation mit dem Untertitel Betrachtungen und Vorschläge. Doch mit solchen Geschenken «demoralisiere» man die Not leidende Bevölkerung (heute würden wir von Paternalismus sprechen). Ziel müsse es sein, die Menschen zur Selbstständigkeit zu befähigen. Und dies sei nur durch «rationelle» Wohltätigkeit möglich.

Armut nachhaltig bekämpfen

Im Women’s University Settlement lernt sie, wie man Armut nachhaltig bekämpfen kann. Theoretische Grundlagen eignet sie sich zudem an der School of Sociology an, der Vorgängerin der heutigen London School of Economics, ebenso durch Selbststudium.

Während ihrer Ausbildung im Settlement besucht sie arme Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Quartiere, entwickelt mit ihnen Mittel und Wege zur Verbesserung ihrer Lage, erstellt Dokumentationen und erstattet der Abteilungsleiterin Bericht. Stets lautet der Grundsatz: Die Unterstützten müssen sich an den Kosten beteiligen. Sie sollen «Ordnung und Pünktlichkeit» lernen und «das Geld zu schätzen».

Armutsbekämpfung als Erziehung. Das soll auch in der Schweiz praktiziert werden und an die Stelle der verbreiteten «sozialen Mütterlichkeit» treten, mit der Moser wenig anfangen kann. Ihr Leitgedanke ist ein politischer. Entgegen der weitverbreiteten Ansicht versteht Moser Armut nicht als individuelles Verschulden, sondern als Folge von kombinierten widrigen Umständen. Deren Ursache können körperliche oder psychische Krankheiten wie Alkoholismus sein, unverschuldete Arbeitslosigkeit oder ungenügender Lohn, aber auch eine grosse Kinderschar – später wird sie sich zusammen mit dem Zürcher Arbeiterarzt Fritz Brupbacher und der Ärztin Paulette Brupbacher für Verhütungsmittel und das Recht auf Abtreibung einsetzen. Moser ist überzeugt: »Nicht die Armen sollten wir anklagen, sondern uns selbst«, die eine grösser werdende Kluft zwischen Arm und Reich zulassen.

Mit Verstand und Herz

Zurück in Zürich, zieht sie bei der Mutter aus und arbeitet bei der Freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege. Aber nicht für lange. Die Bürokratie, die Schnüffelei der Inspektoren bei den Nachbarn der Unterstützungsbedürftigen, der schroffe Ton gegenüber Klientinnen und Klienten: Das alles missfällt ihr. Auch die Kindswegnahme durch Behörden, die ihre wachsende Macht über Gebühr ausüben und ihre Moral durchdrücken, billigt sie nur als das allerletzte Mittel.

Der Grundsatz ihrer Arbeit lautet: Mit Verstand und Herz. Das «und» schreibt sie in ihren vielen Publikationen stets hervorgehoben. Also sucht sie nach neuen Wegen, die professionelle Soziale Arbeit, wie man sie bereits auch in Deutschland kennt, zu propagieren, und hält Vorträge über «die menschlichen Beziehungen zwischen Unterstützenden und Unterstützten». Sie gründet einen Blindenverein, richtet die erste Fürsorgestelle für Tuberkulöse in Zürich mit ein.

Berufsbildung für Frauen

Als die Stadt Arbeitersiedlungen plant, hält sie erneut Vorträge, inspiriert von der britischen Sozialreformerin Octavia Hill (1838–1912) und der Gartenstadtbewegung, und reist mit zwei Kisten voller Lichtbilder und Propagandamaterial durchs Land.

Aber es muss noch mehr geschehen! Es braucht gute Ausbildungsstätten. Diese fehlen in der Schweiz: »Es ist eine bekannte Tatsache, dass der Unterricht in den Mädchenschulen gewöhnlich grenzenlos oberflächlich, geisttötend und lächerlich-prüde ist – er verfolgt kein Ziel und er ist nicht die Grundlage, auf der sich spätere Studien aufzubauen vermögen«, schreibt sie in «Die weibliche Jugend der oberen Stände».

Statt sich den traditionellen Erziehungsmethoden zu ergeben und ein «Hausmütterchen», ein «Tanzknopf und Vergnügungstierchen» oder ein «Blaustrumpf» zu werden, sollen die Frauen einen Beruf ergreifen. »Jede Frau sollte von Jugend an darnach streben, etwas zu wollen, etwas zu sein und etwas Zusammenhängendes, Nutzen bringendes zu leisten!« Erst eine Berufsbildung bringe Anerkennung und Lohn, auf die jeder Mensch ein Recht habe.

Spielplätze für Arbeiterkinder

Einer Bekannten, Maria Fierz, erzählt Moser vom Settlement. Fierz reist zum Studium nach London. Wenige Jahre später entwerfen die beiden ein Projekt zur praktischen und theoretischen Ausbildung junger Mädchen zu sozialer Hilfstätigkeit. Am 4. Januar 1908 starten sie den ersten Kurs mit siebzehn Teilnehmerinnen. Aus den Fürsorgekursen wird 1920 die Soziale Frauenschule Zürich hervorgehen.

Aber da hat Moser schon längst wieder andere Pläne. Zunächst geht es in den Kursen um Kinderfürsorge. Wohin sollen die Zürcher Arbeiterkinder? Das beschäftigt die Reformerin. Spielplätze gibt es keine, nur Dreck und die gefährliche Strasse. Um die Arbeiterinnen zu entlasten, hat Moser in London Ausflüge in Parks organisiert. Nun reicht sie beim Vorstand des Stadtzürcher Bauwesens ein Memorandum ein. Zusammen mit dem ersten Sekretär, Hermann Balsiger, wählt sie geeignete Orte aus. Schon im nächsten Sommer, 1909, wird bei der St.-Jakobs-Kirche der erste Zürcher Spielplatz eröffnet.

Die Sozialisten sind ihr zu brav

Inzwischen sind Moser und Balsiger verheiratet und erwarten ihr erstes Kind, Annemarie, das zweite, Edouard, folgt 1911. Das Paar, das sich bei Versammlungen der Sozialdemokratischen Partei kennengelernt hatte, verkehrt in politischen und künstlerischen Kreisen.

Doch was die beiden ursprünglich verband, die Politik, beginnt sie zu trennen. Denn Moser ist die SP zu brav, wie sie in ihren Lebenserinnerungen schreibt: »Keine Anzeichen für die gründliche Umgestaltung der sozialen Verhältnisse, für die Erhebung der Massen gegen die herrschende Ungerechtigkeit. Kurz, anstatt Sturmschritte nur leises, zögerndes Auftreten.«

Balsiger hingegen will – und wird – beruflich aufsteigen. Aufrührerische Töne passen nicht dazu. Ausserdem erkrankt Sohn Edouard an tuberkulöser Spondilytis, Therapien sind nötig, das Geld wird knapp, die Konflikte mehren sich, 1917 kommt es zur Scheidung. Alimente zu zahlen, weigert sich Balsiger, der inzwischen Oberrichter ist, und kein Scheidungsanwalt will es sich mit ihm verderben.

Immer wieder das Geld

Auch die immer noch schwer vermögende Mutter hat der Tochter die Zuschüsse gestrichen, zuerst aus Angst wegen des Kriegsausbruchs, später aus Zorn, weil Moser mit ihrem Halbbruder Kontakt aufgenommen hat – Fanny Moser von Sulzer-Wart verwand nie, dass die Kinder aus der ersten Ehe ihres Mannes den Verdacht aufbrachten, bei Heinrich Mosers Tod sei Gift im Spiel gewesen.

Das Geld. Immer wieder. »Es bedeutete ihr eigentlich nichts, und sie konnte damit auch nicht umgehen«, erzählt Mosers Enkel Roger Nicholas Balsiger. Besitzt sie etwas, gibt sie es für Zwecke aus, die ihr wichtig scheinen. Sie gründet ein Kinderheim auf dem Land, weil Sohn Edi die frische Luft braucht, doch die erhofften Gäste bleiben aus, der finanzielle Verlust schmerzt.

Eine flammende Rednerin

Aber schon bald findet sie eine neue Aufgabe: Bis 1925 leitet sie die Mutter- und Säuglingspflege bei der Pro Juventute, in deren Stiftungskommission sie bereits 1912 aufgeführt ist. Sie reist durch die Schweiz mit Kisten voller Ausstellungsmaterial und zeigt es in gemeinnützigen Vereinen und Dorfgemeinden. »Agitieren«, wie sie es nennt, das kann sie. »Sie war eine flammende Rednerin, überzeugend, weil sie selbst überzeugt war, sehr charismatisch – ein Vulkan«, sagt Roger Balsiger.

Sympathisch macht sie auch, dass sie nicht frei von Widersprüchen ist. Sie argumentiert gegen Klassengegensätze, verehrt jedoch mit ihrem Grossvater mütterlicherseits einen überzeugten Aristokraten. An Versammlungen der Kommunistischen Partei, der sie seit der Gründung 1921 angehört, tritt sie mit vierreihiger Perlenkette und Pelzmantel auf.

Tausend Küsse

Auch packt sie die Dinge eigenmächtig an, wenn es ihr zu langsam geht. Die KP-Frauengruppe, deren Präsidentin sie nach Rosa Blochs Tod 1922 wird, wirft ihr diktatorisches Vorgehen vor und verlangt eine Neuwahl. Moser sieht ihre Fehler ein und gibt das Amt ab. Der KP ist sie mit »felsenfester Überzeugung« beigetreten. Und bei dieser bleibt sie bis zuletzt, erzählt Roger Balsiger.

Als Mentona Moser in den 1950er-Jahren – da ist sie bereits DDR-Bürgerin – einmal ihre Familie in der Schweiz besucht, steigt sie aus dem Zug, reckt ihre Faust und ruft kommunistische Parolen, bevor sie ihre verdutzten Angehörigen begrüsst.

Ausführlich gestritten habe er sich mit ihr, hitzige Briefe gingen zwischen Enkel und Grossmutter (die man auf keinen Fall »Oma« nennen durfte!) hin und her. »Ich konnte nicht verstehen, dass sie offensichtliche Ungerechtigkeiten im Kommunismus nicht sehen wollte, aber sie betonte immer die Sache und das Ziel«, erinnert sich Balsiger. Anders als ihre Mutter nahm Mentona jede Widerrede durch ihre Liebsten denn auch nicht persönlich: »Immer endeten ihre Briefe mit tausend Küssen.«

Gegen Abtreibung, für Verhütung

Ihre linke politische Haltung kostet Moser einiges. Von den 1908 initiierten Fürsorgekursen tritt sie bereits nach anderthalb Jahren zurück, neben Zeitmangel spielten ihre sozialistischen Einstellungen eine Rolle, die bei der aus dem Grossbürgertum stammenden Maria Fierz und deren neuer Partnerin Marta von Meyenburg auf Ablehnung stiessen.

Im Laufe der Jahre ziehen sich ihre bürgerlichen Bekannten zurück. Und weil Moser sich nach Feierabend als Verfechterin für das passive Frauenstimmrecht so vehement hervortut, verliert sie beinahe ihre Stelle bei der Pro Juventute.

Trotz alledem engagiert sie sich intensiv für die KP. Sie gründet das vierzehntäglich erscheinende Blatt «Die arbeitende Frau». Von Kochrezepten, Strickmustern und Fortsetzungsromanen hält man sich fern, es sollte ein »Kampfblatt« sein. Das Redaktionsteam führt eine Kampagne gegen den Abtreibungsparagrafen durch, zugleich tritt man für Schwangerschaftsverhütung ein und fordert unentgeltliche Beratungsstellen und Abgabe zuverlässiger, verbilligter Verhütungsmittel. Die Vorträge von Genosse Fritz Brupbacher, Autor der Broschüre «Kindersegen und kein Ende», finden regen Zulauf, aber für die geplante Petition kommen doch zu wenig Unterschriften zusammen. Die Angst der Fabrikarbeiterinnen vor Entlassung ist wohl zu gross.

Kinderheim in Russland

Immer mehr befasst Moser sich mit sowjetischer Kultur, sie liest Bücher aus der Revolutionszeit. Das stärkste Erlebnis hinterlässt der Film «Panzerkreuzer Potemkin» (1925). Die Schweizer Arbeiterinnen und Arbeiter interessieren sich allerdings kaum dafür, als das Werk im Kino gezeigt wird.

Nach Fanny Moser von Sulzer-Warts Tod, im Jahr 1925, erbt Mentona Moser eine ansehnliche Summe, obwohl sie aufs Pflichtteil gesetzt wurde. Das Geld will sie den russischen Arbeitern zurückgeben, dank denen ihr Vater sein Vermögen gemacht hatte. Mithilfe ihres Freundes und Genossen Fritz Platten lässt sie südlich von Moskau ein internationales Kinderheim errichten.

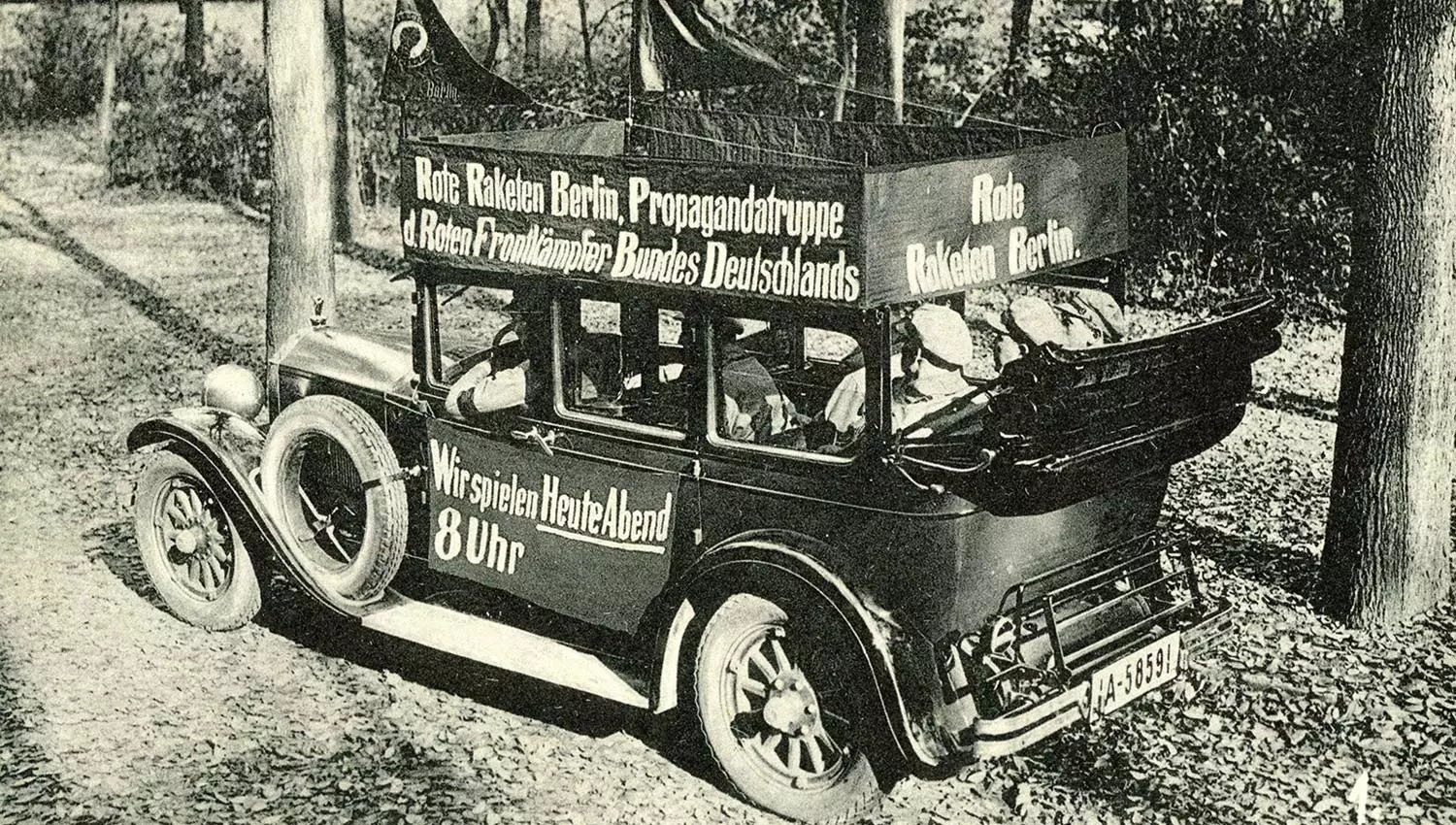

Sie reist mehrmals in die Sowjetunion, auch nach Berlin, wo sie 1929 die blutige Auflösung einer kommunistischen 1.-Mai-Demonstration durch den sozialdemokratischen Polizeipräsidenten erlebt und bald darauf eine Wohnung bezieht. Jetzt verschickt sie für das Versandhaus des Rotfrontkämpferbundes Schallplatten mit antifaschistischen Liedern. Ihre Mitarbeit im Widerstand gegen die Nationalsozialisten bleibt nicht unbemerkt. Ihr ganzes Vermögen wird wegen ihrer Arbeit für den seit 1929 verbotenen Rotfrontkämpferbund beschlagnahmt.

Flucht vor den Nazis, Ehrenbürgerin der DDR

Als sie schliesslich erfährt, dass sie auf einer Verhaftungsliste steht, flieht sie im Frühjahr 1933 mit ihrem Sohn über die Schweiz nach Paris und arbeitet dort für die Internationale Rote Hilfe. Sie reist in verschiedene Länder, doch worin genau ihre Missionen bestehen, erzählt sie nie jemandem. 1935 zieht sie ins Tessin, ab 1939 lebt sie wieder in Zürich, wo sie, völlig mittellos, im Haus der Genossenschaft Proletarische Jugend unterkommt.

In Ost-Berlin findet sie schliesslich ab 1950 einen Wohnsitz als Ehrenbürgerin, auf Einladung von Wilhelm Pieck, dem ersten Präsidenten der DDR, den sie von der gemeinsamen Arbeit in Berlin her kennt. Sie wird mit Orden geehrt und bis zu ihrem Tod 1971 finanziell unterstützt. Die Schweiz braucht ein wenig länger, um die Pionierin der Sozialen Arbeit zu würdigen. Genauer gesagt: Einhundertelf Jahre nach der Einrichtung des ersten Zürcher Kinderspielplatzes. Im April 2020 tauft man den Spielplatz bei der St.-Jakobs-Kirche beim Stauffacher in Mentona-Moser-Anlage um.

Literatur und Quellen

Regula Freuler, die Autorin dieses Porträts, ist Wissenschaftsredaktorin am Departement Soziale Arbeit der ZHAW. Das Porträt entstand für das Buch «Projekt Schweiz» (2021) und wird hier mit der freundlichen Genehmigung des Verlags publiziert. Für die Entstehung des Textes wurden Originalschriften von Mentona Moser sowie die beiden Ausgaben von Mosers Erinnerungen konsultiert, die sie zwischen 1935 und 1939 im Tessin aufgeschrieben hat. Diese erschienen – stark bearbeitet – erstmals 1985 im Dietz-Verlag und im Jahr danach, von Mosers Enkel Roger Nicholas Balsiger betreut und weitgehend original, unter dem Titel «Ich habe gelebt» im Limmat-Verlag. Als Quellen dienten Gespräche mit Balsiger sowie mit der Schriftstellerin Eveline Hasler, die den biografischen Roman «Tochter des Geldes» (2019) über Mentona Moser geschrieben hat. Dieser Roman bewegte einen Zürcher Lesezirkel dazu, die Umbenennung des Spielplatzes neben der St.-Jakobs-Kirche zu initiieren. Zur Sekundärliteratur zählt die Untersuchung «Verwahrlost» (2000) der ZHAW-Dozentin und Historikerin Nadja Ramsauer über Kindswegnahmen und die Entstehung der Jugendfürsorge im schweizerischen Sozialstaat zwischen 1900 bis 1945.