Projekte der Forschungsgruppe Stadtökologie

Referenzprojekte: Biodiversitätsförderung im Siedlungsgebiet

Bodensee-Biodiversitäts-Dach

Das Interreg-Projekt «Bodensee-Biodiversitäts-Dach» (BoBiDa), geleitet vom Österreichischen Ökologie-Institut und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, wird gefördert durch den IBK Kleinprojektefonds. Ziel des Projekts ist der Erfahrungsaustausch zum Thema naturnahes Bauen und Biodiversitätsförderung auf Gründächern unter Akteuren aus der Planung, Verwaltung und Ausführung im Bodenseeraum. Es wurden Führungen und Exkursionen und Events zur Sensibilisierung für den Themenbereich Biodiversität im Siedlungsraum durchgeführt.

Kontaktperson: Stephan Brenneisen

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: Interrreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, bunt & artenreich

Masterplan Klima

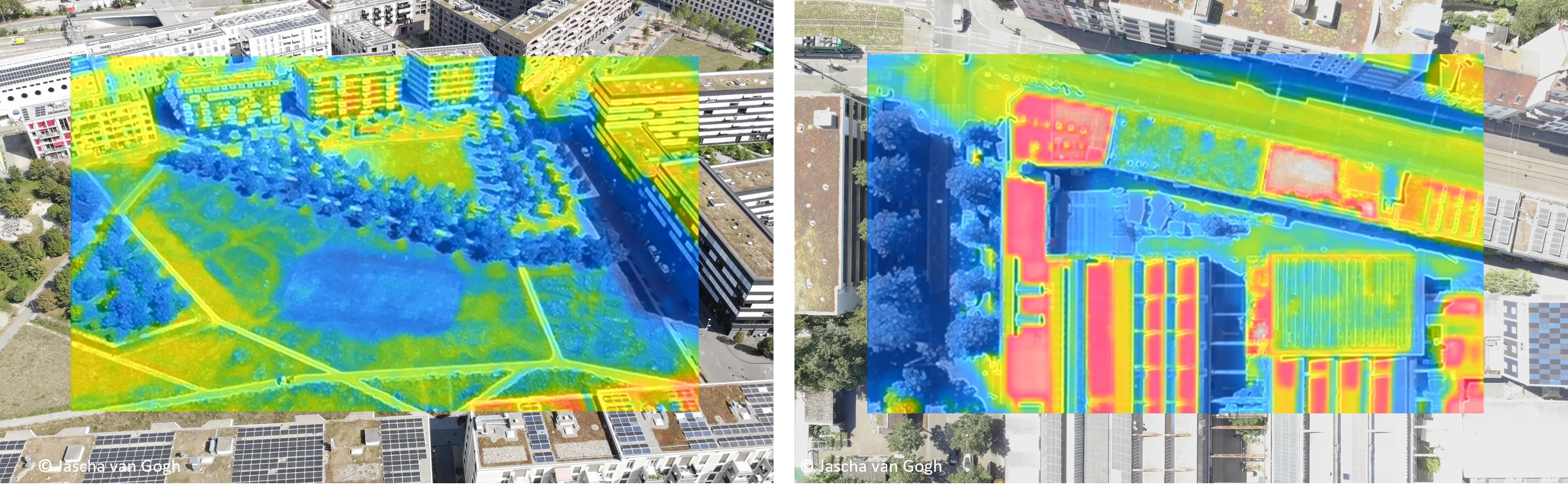

Im Rahmen von Klimaanpassungsstrategien entwickeln viele Städte Masterplanungen zur Kühlung der städtischen Wärmeinseln. Die Forschungsgruppe Stadtökologie beschäftigt sich mit räumlichen Analysen, entwickelt und optimiert Massnahmen und Prozesse zur wirksamen Kühlung von Stadträumen und Gebäuden.

Kontaktperson: Stephan Brenneisen & Jascha van Gogh

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: Projektbeschrieb Klimadach (PDF 1.12 MB), Dachgrün im Stadtökosystem (PDF 1.32 MB), Bachelorarbeit Thierry Sebele (PDF 6.59 MB), Masterplan Klima Birsfelden (PDF 2.39 MB), Bachelorarbeit Seraphin Müller (PDF 11.42 MB)

Bürger Bienen Biodiversität

Ziel des Projekts «Bürger- Bienen - Biodiversität Vorarlberg» ist eine Inwertsetzung und damit weitere Verbreitung von Massnahmen für blütenbesuchende Insekten. Weiters soll das Wissen über Dachbegrünungen, ihre Wirkungen und Möglichkeiten in der Region des Bodenseeraums gestärkt werden. Das Potential von Biodiversitäts- und Retentionsdächern wird bisher kaum als mögliche Klimawandelanpassungs-Massnahme oder als Möglichkeit für Ersatzlebensräume für Insekten und Vögel und so auch als Trittstein für die Biotopvernetzung im Siedlungsraum gesehen.

Kontaktperson: Stephan Brenneisen

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: Biodiversitätsdach Koblach, Webseite Bürger, Bienen, Biodiversität

Referenzprojekte: Ökologische Dachbegrünungen

Floristische und Vegetationsökologische Analysen der Dachbegrünung des Seewasserwerk Moos

Seit der Begrünung der Dachflächen des Seewasserwerks Moos in Wollishofen 1918 hat sich eine reichhaltige Flora entwickeln und erhalten können. Erkannt und dokumentiert wurde der Wert der Dachbegrünung von Elias Landolt 2001. Es konnten 175 teils seltene und bedrohte Pflanzenarten davon 8 Orchideenarten nachgewiesen werden. Die Forschungsgruppe Stadtökologie begleitet seit 2015 die anstehenden Sanierungsarbeiten der Gebäude, mit dem Ziel, die wertvollen Dachbegrünungen über die Bauphase hinaus zu sichern.

Kontaktperson: Stephan Brenneisen, Rafael Schneider, Lorenz Achtnich

Weitere Informationen, studentische Arbeiten und Publikationen: Aktueller Zustand der Dachbegrünungen des Seewasserwerks Moos (PDF 3.15 MB), Projektdetails

Ökofaunistische Beurteilung und Optimierung von begrünten Dachflächen

Im Rahmen des Aktionsplans zur Umsetzung der Strategie Biodiversität Schweiz werden für das BAFU wissenschaftliche Fachgrundlagen und Erkenntnisse zum ökologischen Ausgleichspotenzial von Gebäudebegrünungsmassnahmen erarbeitet. Diese dienen der Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender Instrumente zur Implementierung und Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum.

Kontaktperson: Stephan Brenneisen, Alex Szallies

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: Ökofaunistische sowie vegetationstechnische Beurteilung und Optimierung von begrünten Dachflächen im Kontext der Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum (PDF 11.59 MB), Heuschrecken auf Gründächern (PDF 2.37 MB), Bachelorarbeit Jonas Frei (PDF 7.43 MB)

Dachkiebitze

Der Kiebitz, eine bodenbrütende, in der Schweiz vom Aussterben bedrohte Vogelart, brütet hauptsächlich in Landwirtschaftsgebieten auf Äckern. Immer wieder kommt es aber auch zu Brutversuchen oder Bruten auf begrünten Flachdächern. Wir untersuchen in fast schon traditionellen Dachbrutgebietes in Emmen, Kanton Luzern und weiteren Standorten unter welchen Bedingungen begrünte Flachdächer nicht zur ökologischen Falle für die Kiebitze werden, sondern erfolgreiche Bruten ermöglichen. Aufwertungsmassnahmen zur Anreicherung der Bodenfauna werden eingerichtet und in ihrer Wirkung untersucht.

Kontaktperson: Stephan Brenneisen, Silvan Oberhänsli

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: Kiebitzbruten auf Flachdächern in Emmen (PDF 815 kB)

Regiosaatgut für Dachbegrünungen

Direkte Begrünungsmethoden (Direktbegrünung) beinhalten den Transfer von Saatgut aus artenreichen Spendergebieten als valide Alternative zu Eigenschaftssamenmischungen, um die Biodiversität der Zielgebiete zu erhöhen oder ökologische Korridore zu schaffen. Die am häufigsten verwendeten Methoden zum Transfer und Sammeln von wertvollem Diasporamaterial sind das Heudreschen (Wiesendrusch), das Heubürsten (Ausbürsten), das von Hand gesammelte Saatgut (Sammeln von Hand), das Heublumen (Heublumen) und der direkte Heubetrieb (Mahdgutübertragung). Wir wenden verschiedene dieser Methoden zur Begrünung von Dachflächen an und untersuchen die Vegetationsentwicklung.

Kontaktperson: Stephan Brenneisen

Referenzprojekte: Amphibien in urbanen Räumen

Langzeitstudie Feuersalamander im Raum Wädenswil

Die Forschungsgruppe Stadtökologie betreut Studierendenarbeiten und erhebt langjährige Daten zur Verbreitung der Feuersalamanderpopulationen an verschiedenen Fliessgewässern im Raum Wädenswil. Ziel der Datenerhebung ist es, Erkenntnisse über die Populationsstruktur von Feuersalamander im Siedlungsgebiet zu gewinnen. So soll unter anderem ein allfälliger Austausch zwischen räumlich getrennten Populationen anhand Foto-Identifikation dokumentiert werden. Die Studierenden werden dabei im Rahmen von Semester- und Bachelorarbeiten in die Datenerhebung und -auswertung involviert.

Kontaktperson: Stephan Brenneisen, Silvan Oberhänsli

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: Bachelorarbeit Valerie Arnaldi (PDF 8.38 MB), Bachelorarbeit Céline Schlatter (PDF 8.19 MB)

Amphibienleitsysteme

Der massenhafte Tod von Amphibien auf den Strassen in der Nähe von Laichgewässern kann durch evidenzbasierten Amphibienschutz zu einem grossen Teil verhindert werden. Während den Frühjahreswanderungen der Amphibien engagieren sich unzählige Freiwillige im Amphibienschutz, um Amphibien ein sicheres Überqueren der Strassen zu ermöglichen. Um Freiwillige zu entlasten werden an besonders frequentierten Stellen Amphibientunnels gebaut. Die Forschungsgruppe Stadtökologie begleitet Projekte zu Amphibienleitsystemen und beteiligt sich an Erfolgskontrollen. So wurde im Auftrag des Bundesamts für Umwelt untersucht, wie sich Amphibienpopulationen zehn Jahre nach dem Bau von Leitsystemen entwickelt haben und eruiert, wie gut eine bestimmte Anlage funktioniert.

Kontaktperson: Stephan Brenneisen

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: Gastbeitrag Inside - Funktionieren Amphibientunnel? (PDF 764 kB), Gastbeitrag Inside - Verkehrsregelung für Amphibien (PDF 1.09 MB), Evidence-Based Amphibian Conservation A Case Study on Toad Tunnels (PDF 1.05 MB), Semesterarbeit Svenja Hirt (PDF 6.04 MB), Semesterarbeit Andreas Seitz (PDF 19.81 MB), Semesterarbeit Eveline Häsli und Andreas Hofstetter (PDF 6.57 MB)

Referenzprojekte: Ökologie einheimische Orchideen

Die Forschungsgruppe Stadtökologie vermehrt generativ (aus Samen) einheimische Orchideen mit dem Ziel diese projektbezogen an Naturstandorten, vorwiegend aber auf naturnah begrünten Dachflächen anzusiedeln (vergl. Ansiedlung von einheimischen Orchideen auf extensiven Dachbegrünungen). Die Vermehrung findet in Vitro statt und erfolgt immer möglichst naturnah. Dabei wird neben der asymbiotischen Vermehrung auf branchenüblichen Nährmedien fokussiert Grundlangenforschung im Bereich der symbiotischen Vermehrung betrieben. Mögliche Symbiosepartner für Orchideen werden isoliert und die Interaktion der Mykorrhizapilze mit verschiedenen Orchideenarten untersucht. Dabei kommen immer wieder der Wissenschaft unerforschte und unbekannte Pilzarten zum Vorschein.

Kontaktperson: Rafael Schneider, Lorenz Achtnich

Weitere Informationen, studentische Arbeiten und Publikationen: Gastbeitrag im Pacific Horticulture Magazine - Orchid Resilience Green Roof Conservation in Switzerland (PDF 676 kB)

Ansiedlung von einheimischen Orchideen auf extensiven Dachbegrünungen

Felduntersuchungen der Forschungsgruppe Stadtökologie haben gezeigt, dass begrünte Dächer Lebensraum von einheimischen Orchideen sind. So konnten 2009 elf Orchideenarten, welche sich spontan auf Dachbegrünungen in der ganzen Schweiz angesiedelt haben, gefunden werden. Orchideen gelten als konkurrenzschwach und reagieren stark auf Umwelteinflüsse wie Stickstoffzunahme, Bodenverdichtung oder intensive Bewirtschaftung. Auf naturnah gestalteten und extensiv gepflegten Dachbegrünungen können Orchideen einen Ersatzlebensraum finden. Erfolgsparameter wie Substartart, Substratstärke, Wasserverfügbarkeit oder Unterhalt wurden eruiert und gezielt bei neu eingerichteten Dachbegrünungen angewendet. Da eine spontane Ansiedlung viele Jahre dauern kann, wird durch eine Initialpflanzung mit in Vitro vermehrten Jungpflanzen (vgl. In Vitro Vermehrung von einheimischen Orchideen) eine Ansiedlung der Orchideen unterstützt. Kann sich eine Orchideenpopulation auf einer Dachbegrünung etablieren lässt sich aufgrund der Orchideen und deren Begleitpflanzen ein erhöhter ökologischer Wert feststellen. Orchideen werden nicht nur auf Dächern als Gütesiegel für artenreiche und funktionierende Lebensräume angesehen. Orchideenwiesen bieten auch vielen anderen floristischen und faunistischen Gruppen einen adäquaten Lebensraum und erhöhen somit die Biodiversität im urbanen Raum.

Kontaktperson: Rafael Schneider, Lorenz Achtnich

Weitere Informationen, studentische Arbeiten und Publikationen: Gastbeitrag in Gallus-Stadt Orchideen auf den Dächern des Kantonsspitals (PDF 733 kB), Projektdetails

Langzeitmonitoring der Orchideenpopulationen auf der Dachbegrünung des Seewasserwerk Moos

Auf den 1914-18 gebaut und begrünten Langsamfilter-Gebäuden des Seewasserwerks Moos in Wollishofen konnte sich eine reichhaltige Flora entwickeln und erhalten. In den über 100 Jahren etablierten ich eine artenreiche «Orchideenwiesen» mit neun zum Teil seltenen und allesamt schweizweit geschützten Orchideenarten. Seit 2009 findet ein Monitoring der Orchideenbestände durch die Forschungsgruppe Stadtökologie statt. Dabei werden jährlich mit einem systematischen Stichprobenverfahren, in den immer gleichen Teilflächen alle Orchideenblütenstände gezählt. Um die Bestände der ganzen Dachfläche zu schätzen werden die Daten extrapoliert. Das Langzeitmonitoring zeigt, dass die Anzahl blühender Individuen starken Schwankungen unterliegt. Von der auf den Dächern häufigsten Orchidee, dem Kleinen Knabenkraut (Anacamptis morio) blühten über die letzten zehn Jahre durchschnittlich 15'104 Individuen. Die erhobenen Individuenzahlen lassen sich mit der Ersterfassung der Vegetation, welche 1999 durch den Geobotaniker Elias Landolt durchgeführt wurde, vergleichen. Anhand der Standortpräferenzen der verschiedenen Orchideenarten und in Kombination mit den Zeigerwerten der 128 weiteren Gefässpflanzenarten, welche 2019 auf den Dächern nachgewiesen werden konnten (vergl. Floristische und Vegetationsökologische Analysen der Dachbegrünung des Seewasserwerk Moos) lässt sich ein Trend erkennen: «Betrachtet man die «Turnover»-Arten so zeigt sich, dass v.a. Arten der Feuchtlebensräume zurück gingen, während solche mit mittleren und geringen Feuchtigkeitsansprüchen zunahmen.» Die Ursache dafür liegt wohl in der Zunahme der trockenen und teilweise sehr trockenen Vegetationsperioden welche über die letzten zwei Jahrzehnte beobachtet werden konnten.

Kontaktperson: Rafael Schneider, Lorenz Achtnich

Weitere Informationen, studentische Arbeiten und Publikationen: Vierteljahrsschrift NGZH - Ein Refugium für Orchideen (PDF 5.86 MB), Aktueller Zustand der Dachbegrünungen des Seewasserwerks Moos (PDF 3.15 MB)

Ziegenbeweidung im lichten Wald

Als Folge einer staken menschlichen Nutzung waren bis ins 19. Jahrhundert lichte, struktur- und artenreiche Wälder in der Schweiz weit verbreitet. Der Lebensraum «Lichter Wald» gilt als besonders divers und bietet vielen wärme- und lichtliebenden Pflanzen- und Tierarten ideale Habitatsbedingungen. Sukzessive haben sich lichte Waldstandorte zu dichten und dunklen Hochwäldern entwickelt, welche nicht nur anders bewirtschaftet werden, sondern auch durch die starke Beschattung für viele licht- und wärmeliebende Arten kein idealer Lebensraum mehr darstellen. Die Offenhaltung lichter Waldstandorte ist äussert zeit- und kostenintensiv, jedoch in Anbetracht des drohenden Lebensraumverlusts meist alternativlos.

Die Forschungsgruppe Stadtökologie erforscht in einem Freilandversuch den Einfluss der Beweidung von verbuschten Standorten auf die Vegetation. Ist eine Rückführung beziehungsweise eine Aufrechterhaltung des lichten Zustands der Parzelle möglich und profitieren die als Zielarten definierten Orchideen von den Massnahmen? Eine erste Erfolgskontrolle hat gezeigt, dass sowohl die mechanische Bewirtschaftung als auch die Beweidung durch Ziegen einen positiven Effekt auch die Vegetation haben.

Kontaktperson: Rafael Schneider, Lorenz Achtnich

Weitere Informationen, studentische Arbeiten und Publikationen: Bachelorarbeit Selina Sigrist (PDF 5.85 MB)

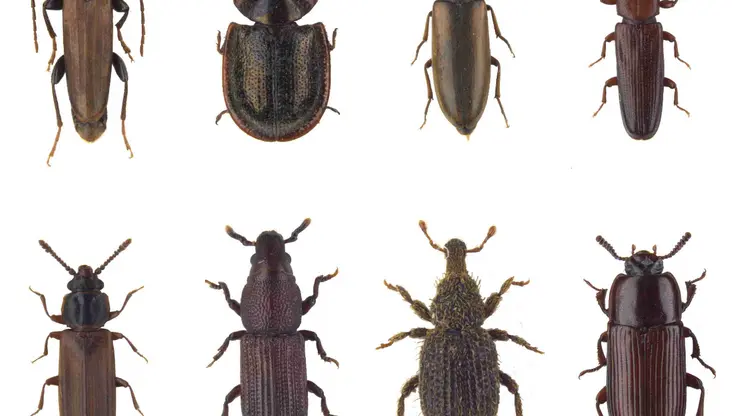

Referenzprojekte: Einheimische Käferfauna

Käfer im und am Totholz

Käfer sind eine wichtige Gruppe der Holzverwerter und -zersetzer, ihr Auftreten besagt vieles über den Zustand von individuellen Bäumen bis hin zu ganzen Waldgebieten. Die Vielfalt der Gestalt von Totholzkäfern scheint schier unendlich zu sein. Die Forschungsgruppe Stadtökologie beteiligt sich an einer Vielzahl von Untersuchungen mit unterschiedlichen Projektpartnern. In diversen Forschungsprojekten werden diese xylobionten Käfer erhoben, bestimmt und zur Beurteilung der Qualität des Untersuchungsstandorts herangezogen. Speziell zu erwähnen ist die Untersuchung im Waldföhrenwald Crap Ses, bei welcher fünf Erstnachweise für die Schweiz erbracht werden konnten.

Kontaktperson: Alex Szallies, Stephan Brenneisen

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: Vielfalt der Totholzkäferfauna im Waldföhrenwald Crap Ses, Surses (Graubünden) (PDF 880 kB), «Primeval forest relict beetles» of Central Europe: a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants (PDF 1.56 MB)

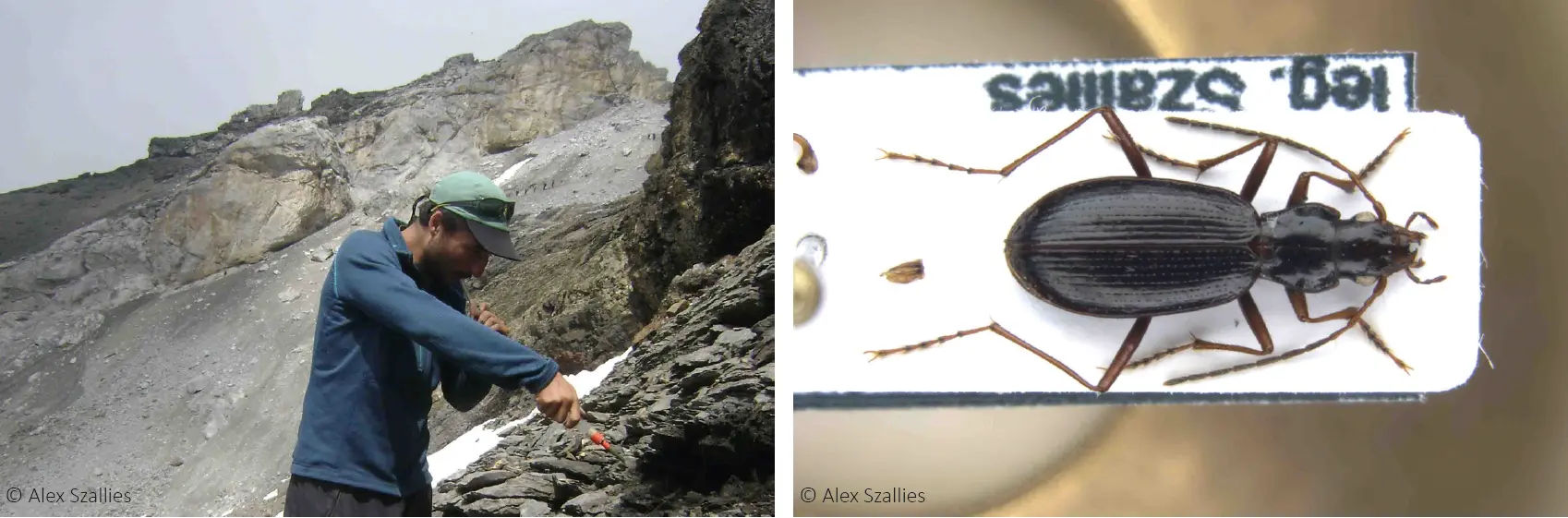

Käfer der alpinen Lagen

Für die Käfer der alpinen Lagen hat die Schweiz eine besondere Verantwortung, speziell die Hochgebirgsarten, von welchen viele endemisch oder reliktär sind. Es sind die ältesten Arten der heimischen Käferfauna. Ihr Studium vermag vieles über die Evolution und auch die Genese der Landschaft aussagen. Durch die Arbeit der Forschungsgruppe Stadtökologie konnten schon einige neue Arten des Alpenraums, auch für die Schweiz, beschrieben werden.

Kontaktperson: Alex Szallies, Stephan Brenneisen

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: Oreonebria (Marggia) bluemlisalpicola sp. nov., eine neue hochalpine Laufkäferart der nordwestlichen Schweizer Alpen (PDF 788 kB), Neubewertung von Nebria (Nebriola) heeri, Untersuchung über das Vorkommen des Schnellkäfers Berninelsonius hyperboreus (GYLL.) in Nidwalden (PDF 840 kB), Schlussbericht Projekt Reliktpopulationen von endemischen Prioritätsarten aus den Schweizer Nordalpen (PDF 1.39 MB)

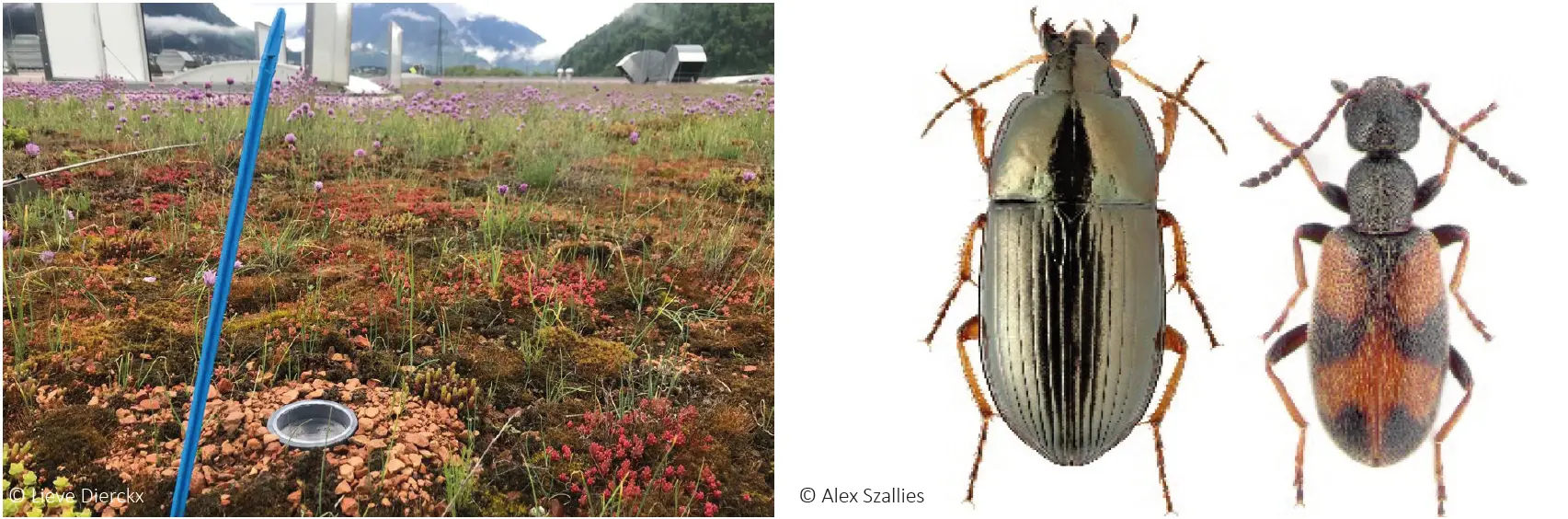

Käfer der Dachbegrünungen

Dachbegrünungen sind wichtige ökologische Ausgleichsflächen im urbanen Raum. Je nach Substratstärke und -zusammensetzung entsteht ein anderer Lebensraum und so siedeln sich auch andere Käferarten an. Eine grosse Bandbreite von mehr oder minder wärme- und lichtliebenden Arten, die an diejenige der Trocken- und Halbtrockenrasen erinnert finden auf Dachbegrünungen einen Sekundärlebensraum. Die Forschungsgruppe Stadtökologie untersucht seit über einem Jahrzehnt das Vorkommen von Käfern auf Dachbegrünungen. Dabei wurden bis dato rund 54’355 Käferindividuen gezählt und bestimmt. So konnten 543 Käferarten auf begrünten Dächern nachgewiesen werden.

Kontaktperson: Alex Szallies, Stephan Brenneisen

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: A Global Comparison of Beetle Community Composition on Green Roofs and the Potential for Homogenization (PDF 861 kB), Carabiden communities on green roofs in Switzerland - synthesis and perspectives (PDF 1.99 MB)

Referenzprojekte: Photovoltaik und Dachbegrünung

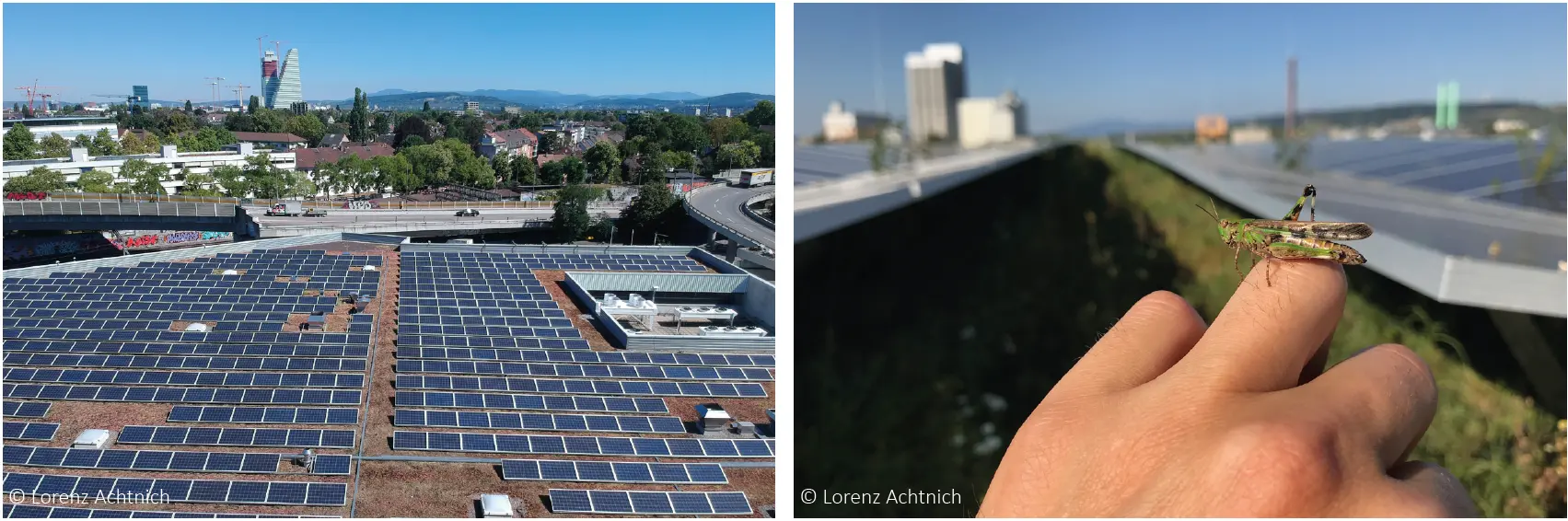

Kombinationsdächer Begrünung/Energiegewinnung

In den letzten Jahren hat sich ein Zielkonflikt ergeben bei der Nutzung von Gebäudedächern. Nach der Katastrophe von Fukushima und der in der Folge ausgearbeiteten Energiestrategie des Bundes 2050 werden vermehrt Dachflächen zur Installation von Photovoltaikanlagen verwendet. In der Praxis müssen leider so begrünte Dachflächen oft weichen, wenn nachträglich Solarenergienutzung eingerichtet wird auf einem Dach.

Wir entwickeln und untersuchen Einrichtungsverfahren und Technologien wie die Kombinationslösung Dachbegrünung und Solarenergienutzung funktioniert und einen Gewinn darstellt für die Klimaanpassung von Städten durch Niederschlagsretention, die Biodiversität sowie die Energieerzeugung.

Kontaktperson: Alex Szallies, Stephan Brenneisen

Publikationen, studentische Arbeiten und weitere Informationen: Vertikal aufgeständerte, bifaciale Solarmodule zur PV-Nutzung begrünter Dächer (PDF 5.15 MB), Semesterarbeit David Hauswirth (PDF 3.11 MB)

Referenzprojekte: Regionalentwicklung

Alpwirtschaft und Tourismus Kanton Schwyz (AWUT SZ)

Mit rund 400 Betrieben ist die Alpwirtschaft im Kanton Schwyz ein wichtiger Teil der landwirtschaftlichen Produktion, trägt zur Landschaftsgestaltung bei und bietet Identifikation und Identität. Der Sommertourismus hat im Kanton Schwyz in den letzten 20 Jahren an Bedeutung gewonnen. Vermehrt kommt es zu Interaktionen zwischen Alpwirtschaft und Tourismus.

AWUT SZ soll in einer ersten Phase die Situation erfassen, allfällige Konfliktfelder identifizieren und mögliche gemeinsame Entwicklungspotenziale benennen. Daraus werden Verhaltensanweisungen ausgearbeitet und über geeignete Kanäle vermittelt, um Konflikte anzugehen.

In einer zweiten Projektphase werden Kooperationsprojekte zwischen Alpwirtschaft und Tourismus entwickelt zur Wissensvermittlung über die Alpwirtschaft und zur Steigerung der gemeinsamen Wertschöpfung.

Projektpartner: Alpwirtschaftlicher Verein Kanton Schwyz, Schwyz Tourismus

Auftraggeber: Alpwirtschaftlicher Verein Kanton Schwyz, Schwyz Tourismus

Laufzeit: 2020 bis 2024

Weitere Informationen: Schwyz Tourismus >Alpwirtschaft

Sicher Wandern 2040 - Strategien für das Wanderwegwesen im Klimawandel

Mit dem Projekt «Sicher Wandern 2040. Strategien für das Wanderwegwesen im Klimawandel» im Rahmen des Pilotprogramms «Anpassung an den Klimawandel» des Bundes von 2019 bis 2021 wird das Wanderwegwesen auf die durch den Klimawandel veränderten Herausforderungen vorbereitet.

Die Schweizer Klimaszenarien zeigen als Folge des Klimawandels auch bei konsequentem Klimaschutz einen Anstieg der Temperatur in den nächsten Jahrzehnten auf. Es wird zu - je nach Region - unterschied-lich ausgeprägten, klimatischen Änderungen kommen: trockenere Sommer, intensivere Niederschläge, mehr Hitzetage und schneeärmere Winter. Dies hat direkte Auswirkungen auf die der Witterung ausge-setzten Aktivität Wandern und die Wanderweginfrastruktur. Wege und Bauten sind zunehmenden Natur-gefahren und Erosion, aber auch der intensiveren Nutzung ausgesetzt. Damit ergeben sich Fragen zur Sicherheit der Nutzenden und zum Aufwand für das Wanderwegwesen. Allerdings können sich für die Freizeitaktivität Wandern und damit für den Tourismus bzw. die Gesellschaft auch Chancen eröffnen. Eine gelenkte Erschliessung von kühlen Gunsträumen und die Verlängerung der Wandersaison eröffnet den Regionen neue Perspektiven.

Das Projekt Sicher Wandern 2040 trägt Grundlagen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf das Wan-derwegwesen zusammen und legt dar, welche Klimarisiken und Chancen, durch die sich verändernden Prozesse entstehen und wie beziehungsweise mit welchen Instrumenten Anpassungsstrategien in die Wege geleitet werden können. Dabei zeigt sich, dass die heute bestehenden Prozesse und Organisations-formen grundsätzlich geeignet sind. Mit in den Regionen adaptierten Arbeitsweisen kann künftig situativ und pragmatisch den Herausforderungen begegnet werden.

In zwei Teilberichten werden die Erkenntnisse für die Verantwortlichen des Wanderwegwesens zusam-mengefasst. Teilbericht 1 legt die Projektziele und das Vorgehen dar, erläutert die wesentlichen Grund-lagen und Ergebnisse und zeigt mögliche Vorgehensweisen auf, um in den Regionen das Thema vertieft zu bearbeiten. Teilbericht 2 bietet ein einfaches Arbeitsinstrument. Übersichtlich werden die erwar-tenden Prozesse und ihre Wirkungen aufs Wanderwegwesen aufgezeigt sowie mögliche Massnahmen zur proaktiven Bearbeitung dieser Auswirkungen dargelegt.

Projektpartner: Schwyzer Wanderwege, Schweizer Wanderwege, Bundesamt für Umwelt (BAFU), WSL SLF, St. Niklaus VS, Kanton Wallis, Kanton Graubünden, Wanderwege Graubünden

Auftraggeber: Schwyzer Wanderwege, Schweizer Wanderwege

Laufzeit: 2019 bis 2022

Weitere Informationen: Klimaanpassungsprojekt F.11 Sicher Wandern 2024, SWW Klimawandel und Wanderwege

Entwicklung des BSc Tourismus und Unternehmertum an der Staatlichen Universität Khorog, Tadschikistan

In Zusammenarbeit mit der Mountain Universities Partnership (MUP) verfolgt die Khorog State University (KSU) in Tadschikistan das ehrgeizige Ziel, an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften einen Bachelor-Studiengang für Tourismus und Unternehmertum einzuführen.

Eine Analyse der touristischen Situation und des Unternehmertums hat gezeigt, dass Tadschikistan im Allgemeinen und das Pamirgebiet im Besonderen ein großes Potenzial für eine Vielzahl von touristischen Aktivitäten bieten. Es gibt Möglichkeiten in den Bereichen Bergtourismus, Kulturtourismus, Gesundheitstourismus, Abenteuertourismus und Gastgewerbe. Allerdings hat Tadschikistan auch Nachholbedarf gegenüber Anbietern aus Usbekistan und Kirgistan. Die Saisonalität mit Schwerpunkt auf den Monaten Mai bis September ist eine Herausforderung, insbesondere im Pamir. Die geografische Lage und die Infrastruktur erschweren die Erreichbarkeit und Tadschikistan ist als Reiseziel weltweit noch relativ unbekannt. Darüber hinaus erschwert die unsichere politische Lage an der Grenze zu Afghanistan, die zwar praktisch undurchlässig ist, die Werbung für die Region aufgrund der vielen negativen Berichte über das Nachbarland in einem positiven Licht.

Was das Unternehmertum anbelangt, so mangelt es häufig an finanziellen Mitteln und Geschäftssinn. Die rechtlichen Rahmenbedingungen stellen zusätzliche Herausforderungen für Produkte und Dienstleistungen dar.

Die Analyse der Situation in der Autonomen Region Gorno-Badakhshan (GBAO) hat gezeigt, dass es an Wissen und Umsetzungserfahrung mangelt. Es gibt niedrigschwellige Weiterbildungsangebote, die den im Tourismus Tätigen ohne formale Qualifikation zur Verfügung stehen und das praktische Rüstzeug vermitteln. Der Bachelor of Tourism and Entrepreneurship soll jedoch die erste umfassende praxisorientierte Ausbildung für die verschiedenen Aspekte von Tourismus und Unternehmertum sein.</p><p>Der erste Jahrgang soll im Jahr 2022 beginnen, vier Jahre dauern und komplett in englischer Sprache angeboten werden. Zunächst ist eine Teilnehmerzahl von etwa 20 bis 25 Studierenden aus Tadschikistan und den umliegenden Ländern vorgesehen. Fünf Schwerpunkte werden den Praxisbezug und die Orientierung an den Bedürfnissen des Tourismus und des Unternehmertums im Autonomen Gebiet Gorno-Badachschan (GBAO) sicherstellen.

Mit dem Bachelor of Tourism and Entrepreneurship schaffen MSU und KSU die Grundlage, um die nachhaltige Entwicklung der gesamten Region durch Tourismus und Unternehmertum zu stärken.

Projektpartner: Khorog State University Tadschikistan, PECTA, University of Central Asia (UCA)

Auftraggeber: Mountain Universities Partnership

Laufzeit: 2020 bis 2021

Regionaler Naturpark Schaffhausen RNPSH

In der Errichtungsphase 2014 bis 2017 hatte die Forschungsgruppe Regionalentwicklung die Gesamtprojektleitung und führte die Geschäftsstelle des Regionalen Naturparks Schaffhausen auf Mandatsbasis. Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Gewerbe, Tourismus, Natur, Bildung und Kultur wurden entwickelt und realisiert. Die Bildung eines Netzwerks zwischen Akteuren aus der Region förderte eine gemeinsame, nachhaltige Entwicklung und stärkte die Wertschöpfung. Nach erfolgreichem Start in den Betrieb 2018 übernimmt die Forschungsgruppe Regionalentwicklung Aufgaben im Bereich Wissenstransfer und gewährleistet den gegenseitigen Nutzen zwischen Praxis und Lehre.

Projektpartner: Naturpark Schaffhausen, Bioforum

Auftraggeber: Verein Regionaler Naturpark Schaffhausen

Laufzeit: Errichtungsphase 2014 bis 2017, Betriebsphase 2018 bis 2027

Weitere Informationen: Naturpark Schaffhausen

Corporate Volunteering in Schweizer Pärken

Das Volunteering-Angebot der Schweizer Pärke richtet sich an Firmen, die sich mit ihren Mitarbeitenden aktiv für die Umwelt einsetzen möchten. Die Einsätze tragen zum Erhalt der artenreichen Lebensräume bei, vermitteln Naturerlebnisse und generieren Wertschöpfung für die Einsatzregion. Die Forschungsgruppe unterstützt schweizweit die Pärke bei der Entwicklung von professionellen Volunteering-Einsätzen.

Projektpartner: Netzwerk, Pärke, Unternehmen

Auftraggeber: Verein Netzwerk Schweizer Pärke

Laufzeit: 2013 bis 2018

Weitere Informationen: Netzwerk Schweizer Pärke

Illgau, Morschach, Muotathal – drei Gemeinden, eine Region

Seit mehr als zehn Jahren arbeiten die drei Schwyzer Gemeinden Illgau, Morschach-Stoos und Muotathal intensiv an einer gemeinsamen regionalen Entwicklung. Um die verschiedenen Projekte unter einem Dach zu bündeln, haben die drei Gemeindeexekutiven 2014 in Begleitung der Forschungsgruppe Regionalentwicklung Leitsätze formuliert, an denen sich die jeweiligen Gemeindeleitsätze orientieren.

Projektpartner: Gemeinde Illgau, Morschach und Muotathal

Auftraggeber: Netzwerk Muotatal

Laufzeit: 2014

-

Analyse und Evaluation der Aussenraumgestaltung der Siedlung Glanzenberg 12 und 26-28 in Dietikon Siedlungsgenossenschaft Eigengrund SGE

Die Siedlungsgenossenschaft Eigengrund hat die Aussenräume der Siedlung Glanzenberg 12 und Glanzenberg 26-28 unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Jahre 2009-2010 saniert. Dabei wurden ökologische, soziale, ökonomische und gestalterisch-ästhetische Aspekte berücksichtigt. Ziel der…

abgeschlossen, 02/2013 - 12/2014

-

Orchideenbegrünung Natur- und Tierpark Goldau

Das Ziel des Projektes ist es im Laufe der Projektdauer die Dachbegrünung in Richtung Orchideenmagerwiese (Mesobromion) zu entwickeln. Mit lokalen und nachhaltigen Materialien sowie gezielten Direktsaat-Verfahren soll der Prozess fachmännisch begleitet werden. Im Orchideenlabor der ZHAW vermehrte…

abgeschlossen, 10/2013 - 10/2018

-

Corporate Volunteering in Schweizer Pärken

Ihr Teamanlass mit nachhaltiger Wirkung

abgeschlossen, 07/2013 - 12/2018

-

WädiApp

Ergänzt mit euer Funktion: Wädi entdecken

abgeschlossen, 04/2013 - 12/2013

-

Up on the roof!

EU-Projekt (Leonardo da Vinci, TOI)

abgeschlossen, 12/2013 - 12/2015

-

Methodenadaption zur Wirkungsanalyse von Programmen und Projekten in der Regionalentwicklung

Aufzeigen des Bedarfs und Ist-Erhebung der Methoden

abgeschlossen, 07/2014 - 12/2015

-

Konzept zum Umgang mit Grossraubtieren in den Naturpärken Ela und Beverin

Die Rückkehr der Grossraubtiere in die Schweiz ist ein Prozess, der wohl noch Jahrzehnte weitergehen dürfte. Diese Entwicklung verursacht teilweise Ängste und Konflikte, welchen mit geeigneter Kommunikation begegnet werden sollte. Hierbei könnten die Naturpärke eine wichtige Rolle als Vermittler,…

abgeschlossen, 04/2015 - 12/2016

-

Wiederansiedlung von Cypripedium calceolus (einheimischer Frauenschuh) im Schlipf, Zuckenriet (SG)

Der einheimische Frauenschuh ist eine der grössten und zugleich relativ seltenen Orchideenarten der Schweiz. Es ist die einzige heimische Cypripedium-Art in Europa und in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet (Spanien bis Japan) bedroht und darum CH-geschützt. Ihr typischer Lebensraum (lichte Föhren-…

abgeschlossen, 09/2010 - 12/2020

-

Automatisch bewässertes Solargründach

Pilotprojekt im Rahmen der Masterarbeit von Daniel Bodenmann. Klimaanpassung durch Klimadächer: Entwicklung von Kreislaufsystemen mit Nutzung von Wasser aus Rückkühlungsanlagen zur Speisung von Dachbegrünungen und Optimierung der Kühlleistung in Hitzeperioden.

abgeschlossen, 03/2024 - 12/2024

-

Käfer- und Spinnenmonitoring auf Strassenbegleitflächen des Kantons Zürich

Seit 2019 werden für die Strassenbegleitflächen aller Strassenregionen des Kanton ZH neben dem Schnitttermin zusätzliche flora- und faunaschonende Aspekte auf Flächen mit Pflegeplan berücksichtigt. Die Forschungsgruppe Stadtökologie der ZHAW wurde im Jahr 2022 für eine wissenschaftliche…

abgeschlossen, 06/2024 - 01/2025

-

Beratungsmandat Dachbegrünungen Basel-Stadt

Begrünte Flachdächer sind im dichtbebauten Siedlungsgebiet von grosser Bedeutung: Sie begünstigen das Stadtklima, stellen einen Ersatzlebensraum für Flora und Fauna dar und vernetzen Lebensrauminseln. Flachdächer sind deshalb gemäss § 72 Bau- und Planungsgesetz (BPG) mit einer Dachbegrünung zu…

laufend, 01/2024 - 12/2026

-

"Begrünte Flachdächer – Geschichte, Gestaltung und Planung" : ein Leitfaden mit Praxisbeispielen

Seit vielen Jahren betreut die Forschungsgruppe Stadtökologie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW begrünte Flachdächer und untersucht deren ökologischen Wert. Ein Fachbereich, dem in Zeiten der Biodiversitäts- und Klimakrise sowie zunehmendem Siedlungswachstum und…

laufend, 10/2024 - 12/2025

-

Versuchsdachbegrünung, Ökologische Ausgleichsfläche Einkaufszentrum Telli, Aarau

Im Zuge einer umfassenden Sanierung des Daches des Einkaufszentrums Telli in Aarau soll die Dachbegrünungen als Versuchsfläche für den Ökologischen Ausgleich eingerichtet werden. Dabei wird die bestehende Humusschicht gesichert und zur Wiederverwendung aufbewahrt. Für die Neuansaaten werden…

abgeschlossen, 01/2013 - 12/2017

-

Ökologische Dachbegrünungen Egelsee (Kanton Thurgau)

Holzdach- und Betondach-Begrünungen unter Berücksichtigung niedriger Dachlasten und lokaler Böden: Trockene Magerwiesen und -weiden gehören zu den artenreichsten Lebensräumen in der Schweiz und im Kanton Thurgau. Viele Tier- und Pflanzenarten sind zwingend auf sie angewiesen.

laufend, 12/2024 - 12/2029

-

Common Measurements Onsite in the AlpIne Region (COMMONAIR)

The Alpine region (AR) is the most affected in Europe by rising temperatures, and cities, especially those surrounded by mountains, are facing increased heat-related risks to public health in the built environment. In addition, air quality is a challenge in this region as pollution remains captured.…

laufend, 06/2024 - 12/2026

-

Entwicklung und vergleichender Test eines Gesamtpakets für bifaziale Photovoltaik-Systeme auf Gründächern

Bifaziale und monofaziale PV-Module werden auf einem begrünten Flachdach in verschiedenen Aufständerungsformen installiert. Erträge klassischer Anordnungen werden mit jenen bei vertikaler Installation bifazialer Module verglichen, welche günstig sein kann um Zielkonflikte zwischen PV und Begrünung…

abgeschlossen, 11/2021 - 11/2023

-

Monitoring Waldreservate (2018-2021)

Erfolgskontrolle der Entwicklung des Waldes in Naturwaldreservaten

abgeschlossen, 04/2018 - 12/2021

-

Reliktpopulationen von endemischen Prioritätsarten aus den Schweizer Nordalpen

Erfassung von Tier-Endemiten mit nationaler Verantwortung der Schweiz Der Kenntnisstand von Vertretern einzelner Tiergruppen, die ausschliesslich (Endemiten) bzw. schwerpunktmässig in der Schweiz (Subendemiten) ist geographisch teilweise lückenhaft und zu wenig systematisch aufbereitet, insbesondere…

abgeschlossen, 01/2009 - 12/2016

-

Biodiversitätsförderung im Kontext der Gebäudebegrünung

Ausarbeitung von Konzeptteilen zur Biodiversitätsförderung im Kontext der Gebäudebegrünung sowie Integration von Solarenergienutzungen beim neuen Dienstgebäude ARA Bern AG.

laufend, 04/2024 - 12/2025

-

Planung und Einrichtung einer Versuchsdachbegrünung mit Entwicklungspflege

Auf der Hofseite des Umbauprojektes Hochstrasse 158 in Basel soll eine extensive Dachbegrünung als Pilotanlage eingerichtet werden. Die Normvorgaben des Bau- und Verkehrsdepartements (Stadtgärtnerei) des Kantons Basel-Stadt erfordern eine Dicke der Vegetationstragschicht von 15 cm. Da einerseits das…

laufend, 08/2024 - 12/2025