DecaTherm - Fossilfreie thermische Netze

Während die IEA empfiehlt, fossilfreie Spitzenlastlösungen für thermische Netze zu forcieren, dominieren in der Schweiz weiter fossile Spitzenlastkonzepte. Ohne Kurswechsel drohen dadurch bis 2050 bis zu 0.8 Mio. Tonnen CO₂ pro Jahr. Das Projekt «DecaTherm» sammelt Best-Practice-Beispiele und bereitet sie auf, um fossilfreie Lösungen gezielter zu vermitteln und umzusetzen.

Das Video ist auch zum Herunterladen (MP4 30 MB) verfügbar.

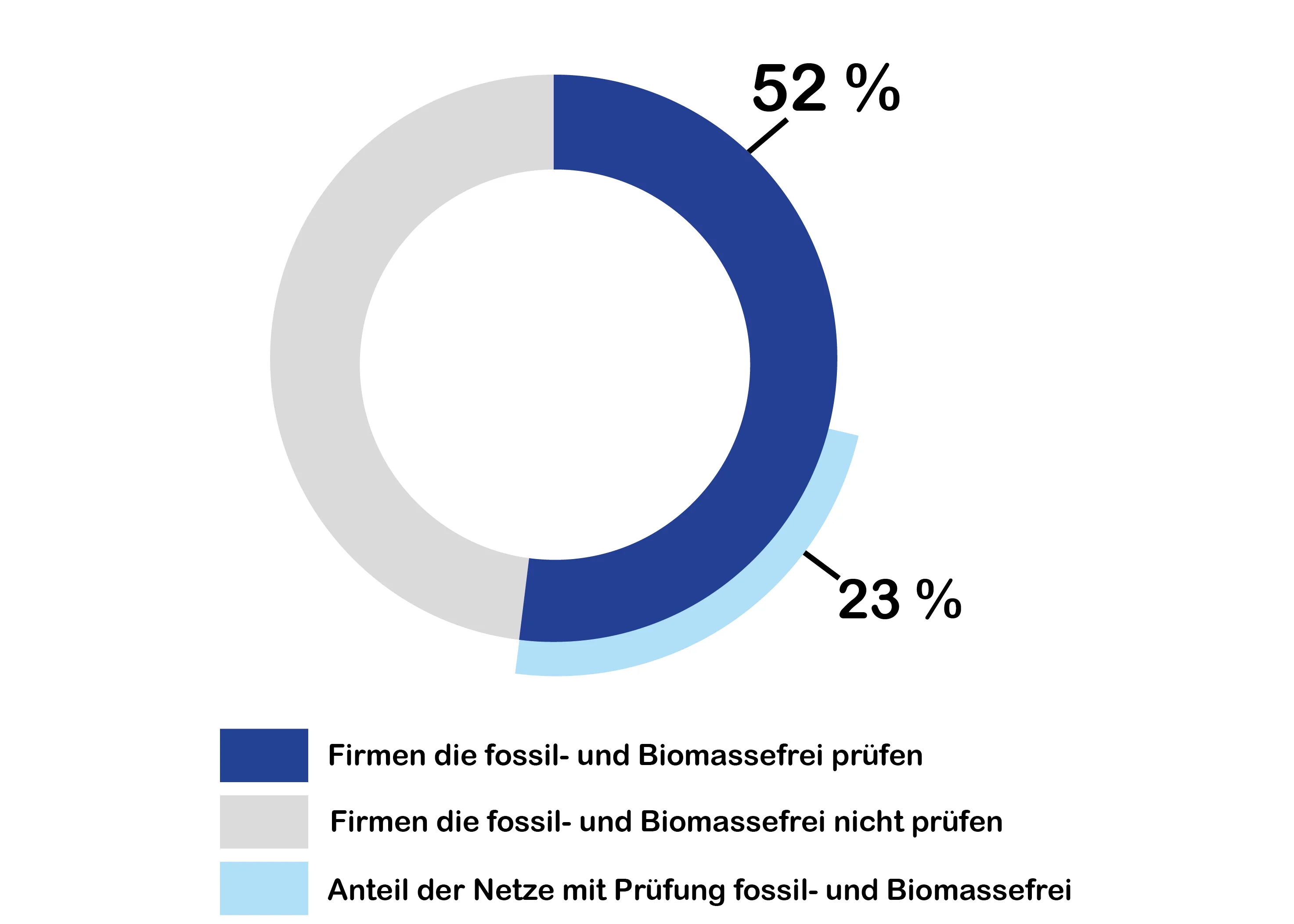

Fossil- und biomassefrei wird nur selten geprüft

Derzeit stellt die Umsetzung eines thermischen Netzes in bivalenter Ausführung (Grundlast erneuerbar und Spitzenlast fossil) den Standard dar. Eine fossil- und biomassefreie Variante wird hingegen meistens nicht in Betracht gezogen. Laut einer im Rahmen dieser Studie durchgeführten Befragung führen nur knapp die Hälfte aller Unternehmen eine Machbarkeitsstudie für eine vollständig fossilfreie Variante durch, und dies auch nur für weniger als die Hälfte ihrer thermischen Netze (siehe Abbildung 1). Eine fossilfreie Variante wird somit nur bei jedem vierten Projekt geprüft.

Fossil- und biomassefreie thermische Netze in der Praxis

In der Schweiz gibt es bereits einige thermische Netze, die vollständig ohne fossile Energien und ohne Biomasse betrieben werden. Sie basieren in der Regel auf erneuerbaren Wärmequellen mit tiefem Temperaturniveau – wie Seewasser oder Abwärme – und nutzen Wärmepumpen zur Erzeugung der erforderlichen Vorlauftemperatur. Zu konkreten Umsetzungsbeispielen aus der Praxis haben wir die nachfolgenden Factsheets erstellt.

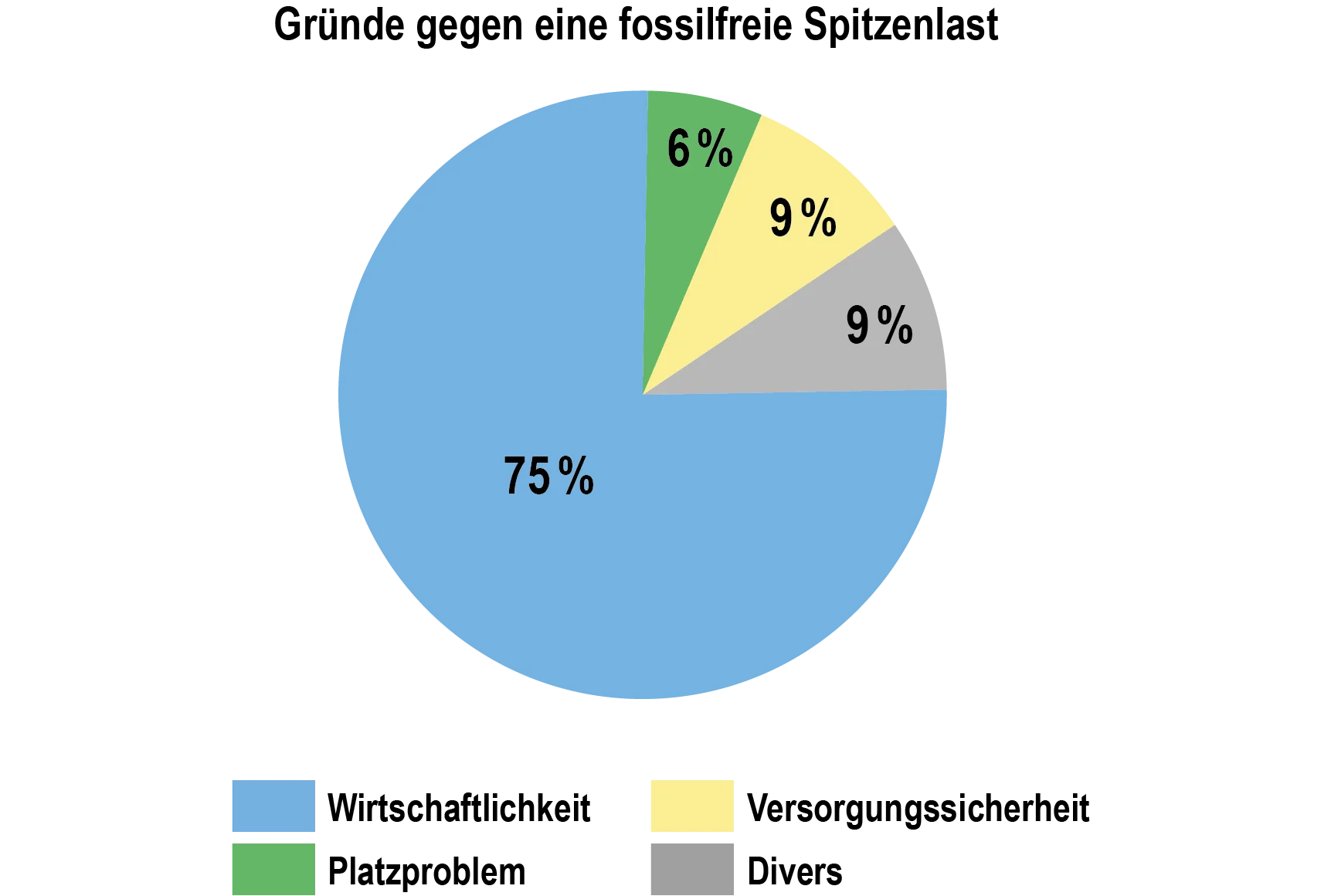

Wirtschaftlichkeit als Totschlagargument

Vollständig fossilfreie Wärmenetze sind heute technisch gut umsetzbar. Laut unserer Branchenumfrage wird in 75 % der Fälle mit Verweis auf die Wirtschaftlichkeit auf eine fossilfreie Spitzenlast verzichtet – oder sie wird gar nicht erst geprüft. Abbildung 2 zeigt die gegen fossilfreie Abdeckung der Spitzenlast genannte Gründe.

Dabei wird übersehen, dass es keine Alternative zur Dekarbonisierung gibt. Natürlich sind fossilfreie Varianten in vielen Fällen mit höheren Investitionen verbunden. Doch die fortgesetzte Nutzung fossiler Energien ist nicht zukunftsfähig – weder klimapolitisch noch langfristig wirtschaftlich.

Nutzung erneuerbarer Wärmequellen und Speicher in fossilfreien thermischen Netzen

In den untersuchten fossilfreien Netzen kommen überwiegend Abwärme und Seewasser als Wärmequellen zum Einsatz. Die Vorlauftemperaturen werden dabei gezielt niedrig gehalten, um die Arbeitszahl der Wärmepumpen zu maximieren.

In zentralen Wärmeerzeugungsanlagen werden teils Vorlauftemperaturen von unter 60 °C realisiert. Dann erfolgt die Warmwasseraufbereitung entweder dezentral oder durch das periodische Beladen lokaler Speicher mit temporär höheren Vorlauftemperaturen, etwa einmal täglich innerhalb eines definierten Ladefensters.

Bei dezentralen Systemen (Anergienetze, kalte Fernwärme) wird lediglich die Umweltwärme bis zum Kunden transportiert und dort mittels Wärmepumpen auf die erforderliche Temperatur gebracht.

Zur kurzzeitigen Deckung von Lastspitzen werden in bestehenden Netzen in der Regel sensible Speicher eingesetzt. In der Planung neuer Netze werden teilweise auch latente Speicher mit Phasenwechselmaterialien betrachtet, um die Energiedichte im Speicher zu erhöhen.

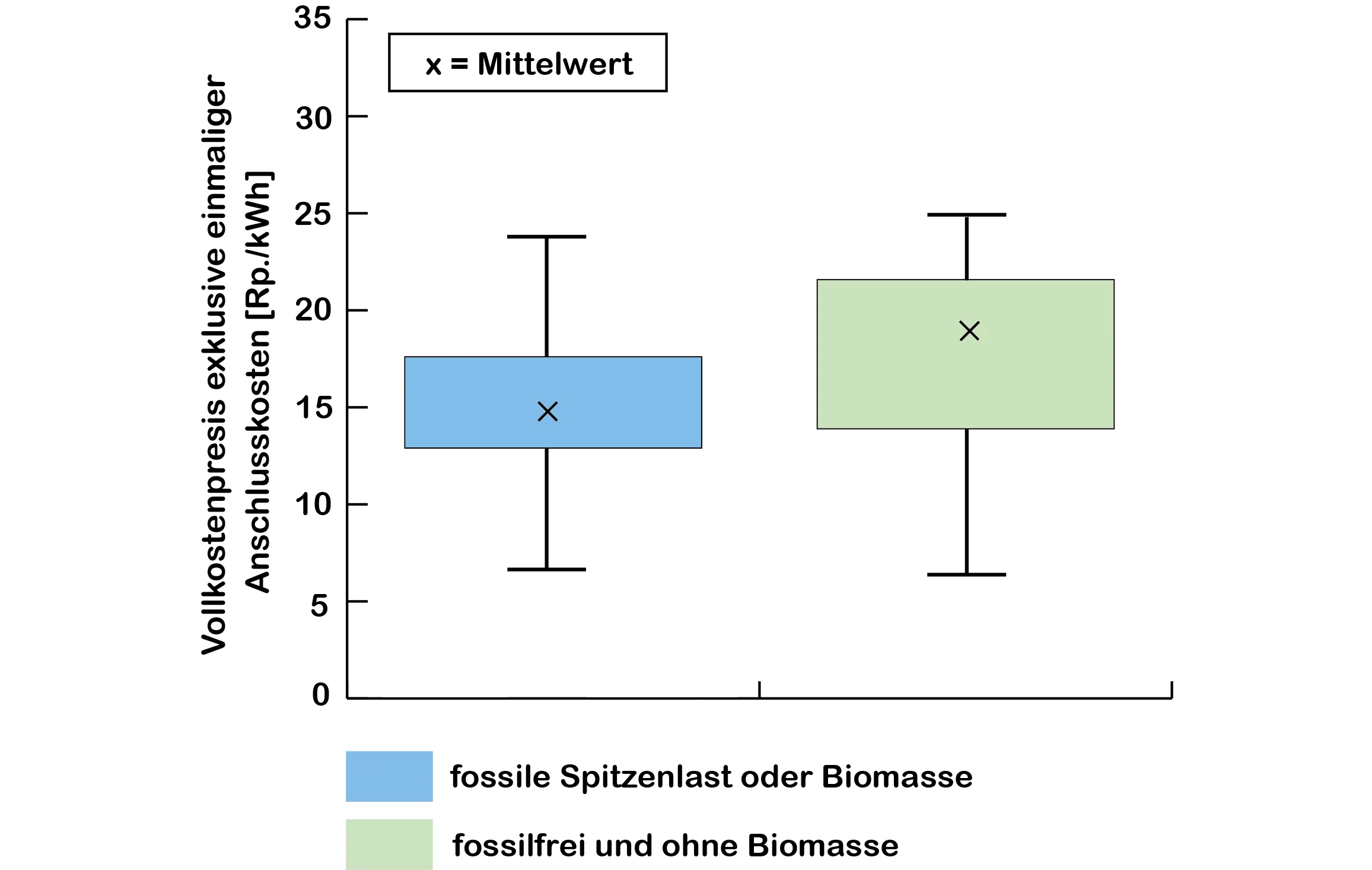

Kostenvergleich über den Lebenszyklus

Die Investitionskosten für eine fossilfreie Spitzenlastdeckung mit Wärmepumpen sind zwar höher als etwa bei einem Gaskessel. Entscheidend sind jedoch die Gesamtkosten über den Lebenszyklus: Bei tiefen Strompreisen kann die fossilfreie Variante sogar kostengünstiger sein.

Ein Vollkostenvergleich (ohne einmalige Anschlusskosten) zeigt: Die Preise der analysierten fossil- und biomassefreien Netze liegen im Durchschnitt nur rund 22 % höher als bei einer Vergleichsstichprobe bestehender thermischer Netze in der Schweiz, welche überwiegend auf Biomasse oder fossile Spitzenlasten setzen (siehe Abbildung 3).

Kostensenkung durch eine Reduktion der Spitzenlast

Die Kosten einer fossilfreien Spitzenlastversorgung lassen sich senken, wenn Häufigkeit und Intensität von Lastspitzen reduziert werden. Dies erhöht die Auslastung der Wärmepumpen und verbessert damit ihre Wirtschaftlichkeit. Mögliche Ansätze dafür sind der verstärkte Einsatz von Wärmespeichern sowie betriebliche Optimierungen im thermischen Netzbetrieb.

In städtischen Gebieten stellt der begrenzte Platz eine besondere Herausforderung dar: Wärmepumpen benötigen mehr Raum als Gaskessel. Der Platzbedarf in der Energiezentrale kann jedoch durch dezentrale Speicherlösungen reduziert werden. Zusätzlich lässt sich Redundanz auslagern – etwa durch dezentrale Systeme oder mobile Heizlösungen, die bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Wärmepumpen sind fast alternativlos

Die Dekarbonisierung thermischer Netze mit erneuerbaren Wärmequellen und Wärmepumpen ist die ökonomisch und ökologisch sinnvollste Lösung.

Holz und Biogas sind nur begrenzt verfügbar und sollten prioritär in schwer dekarbonisierbaren Sektoren eingesetzt werden, in denen hohe Temperaturen erforderlich sind.

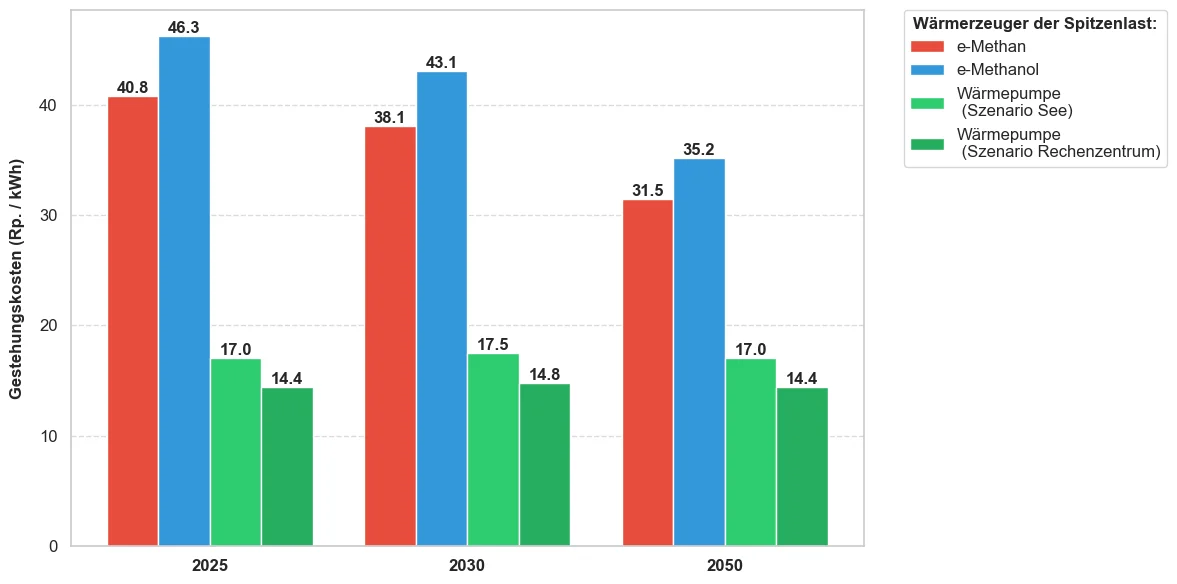

Synthetische Brennstoffe sind deutlich teurer: Für das Jahr 2050 wird erwartet, dass e-Methan rund zehnmal teurer ist als fossiles Methan – und somit weiterhin teurer als Wärmepumpenlösungen.

Synthetische Brennstoffe: Teuer, kaum verfügbar und ökologisch zweifelhaft

Auf Basis erwarteter technologischer Entwicklungen wurden die Wärmegestehungskosten für eine fossilfreie Spitzenlastabdeckung mit verschiedenen Technologien für die Jahre 2025, 2030 und 2050 berechnet (siehe Abbildung 4). In allen Fällen zeigt sich: Wärmepumpen sind die kostengünstigste Option.

Hinzu kommen Unsicherheiten beim Ausbau der heute noch sehr geringen Produktionskapazitäten synthetischer Brennstoffe, sowie das Risiko indirekter Emissionen, etwa durch den Schweizer Strommix. Die Treibhausgas-Emissionen von synthetischen Brennstoffen können – je nach Herkunft des Stroms – nahezu so hoch ausfallen wie bei fossilem Methan.

Ein Hoffen auf synthetische Brennstoffe als künftige Lösung entspricht faktisch einer „Weiter-wie-bisher“-Strategie und kann deshalb nicht empfohlen werden.

Abscheidung von CO₂ ist zu teuer und kaum realistisch an dezentralen Anlagen

Die Dekarbonisierung thermischer Netze durch CO2-Abscheidung (CCS) ist technisch kaum umsetzbar, da die CO2-Konzentration in den Abgasen gering ist und die Mengen unregelmässig und lokal begrenzt anfallen. Eine Abscheidung wäre deshalb – wenn überhaupt – nur indirekt über Direct Air Capture (DAC) realistisch. Die Kosten dafür sind jedoch sehr hoch und zukünftige Kostensenkungen ungewiss. Zudem bestehen grosse Unsicherheiten bezüglich Transportmöglichkeiten, sowie Verfügbarkeit und langfristiger Stabilität der unterirdischen CO2-Lagerung.

Die derzeitige Kapazität von DAC ist völlig unzureichend: Im Jahr 2022 wurden weltweit weniger als 10'000 Tonnen CO2 mittels DAC abgeschieden – im Vergleich zu den über 400'000 Tonnen CO2, die allein durch die Verbrennung von Erdgas in Schweizer Wärmenetzen jährlich entstehen. DAC kann deshalb höchstens als letzter Schritt zur Kompensation von schwer vermeidbaren Restemissionen in Betracht gezogen werden – nicht als Ersatz für eine konsequente Umstellung auf fossilfreie Wärmequellen.

Schlussfolgerung und Empfehlung

Von einer „Weiter-wie-bisher“-Strategie mit fossiler Spitzenlastabdeckung und der Hoffnung, diese künftig durch CO2-neutrale Brennstoffe oder CCS zu dekarbonisieren, wird dringend abgeraten. Diese Strategie ist mit grossen Unsicherheiten verbunden und würde mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Kosten verursachen als der frühzeitige Umstieg auf eine fossilfreie Lösung.

Eine fossil- und biomassefreie Spitzenlastabdeckung ist bereits heute technisch gut umsetzbar, wie zahlreiche Praxisbeispiele zeigen. Wird eine niedertemperierte Wärmequelle genutzt, besteht zudem die Option zur Kühlung im Sommer – ein Vorteil, der angesichts des Klimawandels zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Neue thermische Netze sollten konsequent ohne Treibhausgasemissionen geplant und umgesetzt werden.

Bestehende Netze sollten gezielt auf eine fossilfreie Umstellung vorbereitet werden – durch technische, betriebliche und planerische Massnahmen.

Verwandte Projekte und weiterführende Links

- SWEET EDGE

- Verwertung oder dauerhafte Lagerung von CO2 aus Biogasanlagen

- Smart Energy

- Microgrids

“Fernwärme, nun aber ohne CO₂-Emissionen”, ein Text von Benedikt Vogel erschienen in den Fachmagazinen Erneuerbare Energien (Dezember 2025) (PDF 557 kB) und Schweizer Gemeinde (Februar 2026) (PDF 1.84 MB)

oder in Französisch: “Le chauffage urbain, mais sans émissions de CO₂ (Fin décembre 2025)” (PDF 570 kB)