Life Cycle Management unter der sizilianischen Sonne

Vom 7. bis 10. September 2025 fand in Palermo die 12. Internationale Konferenz für Life Cycle Management (LCM) statt – das weltweit führende Forum für Expert:innen im Bereich Lebenszyklusdenken. Die Konferenz brachte 1.000 Forschende, Unternehmen und politische Entscheidungsträger:innen aus aller Welt zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in den Bereichen ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu diskutieren.

Palermo bot mit seinem historischen Charme, den lebhaften Märkten und pulsierenden Strassen eine einzigartige Kulisse. Schon am ersten Abend tauchte das Team der ZHAW Forschungsgruppe Ökobilanzierung in die sizilianische Atmosphäre ein – bei Street Food, Spaziergängen durch enge Gassen und in der späten Sommerhitze. Ganz im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit reiste das Team mit Zug und Fähre statt mit dem Flugzeug an und zeigte damit, dass Klimaschutz und akademische Arbeit Hand in Hand gehen können.

Die Konferenz umfasste über 400 Beiträge, darunter Keynotes von Vertreter:innen der Europäischen Kommission, UNEP und weiterer internationaler Institutionen. Die ZHAW-Forschungsgruppe war mit sechs Beiträgen zu den Themen Lebensmittelsysteme, erneuerbare Energien und Nebenstromverwertung aktiv vertreten:

- Carbon Pricing in Canteens: Driving Change or Just Numbers?

Einfluss von CO₂-Bepreisung auf Essensauswahl in Mensen - Global Biodiversity Footprints of Agricultural Production Systems

Vergleich der Biodiversitätsauswirkungen von Grundnahrungs- und Luxuslebensmitteln - From Farm to Flavor

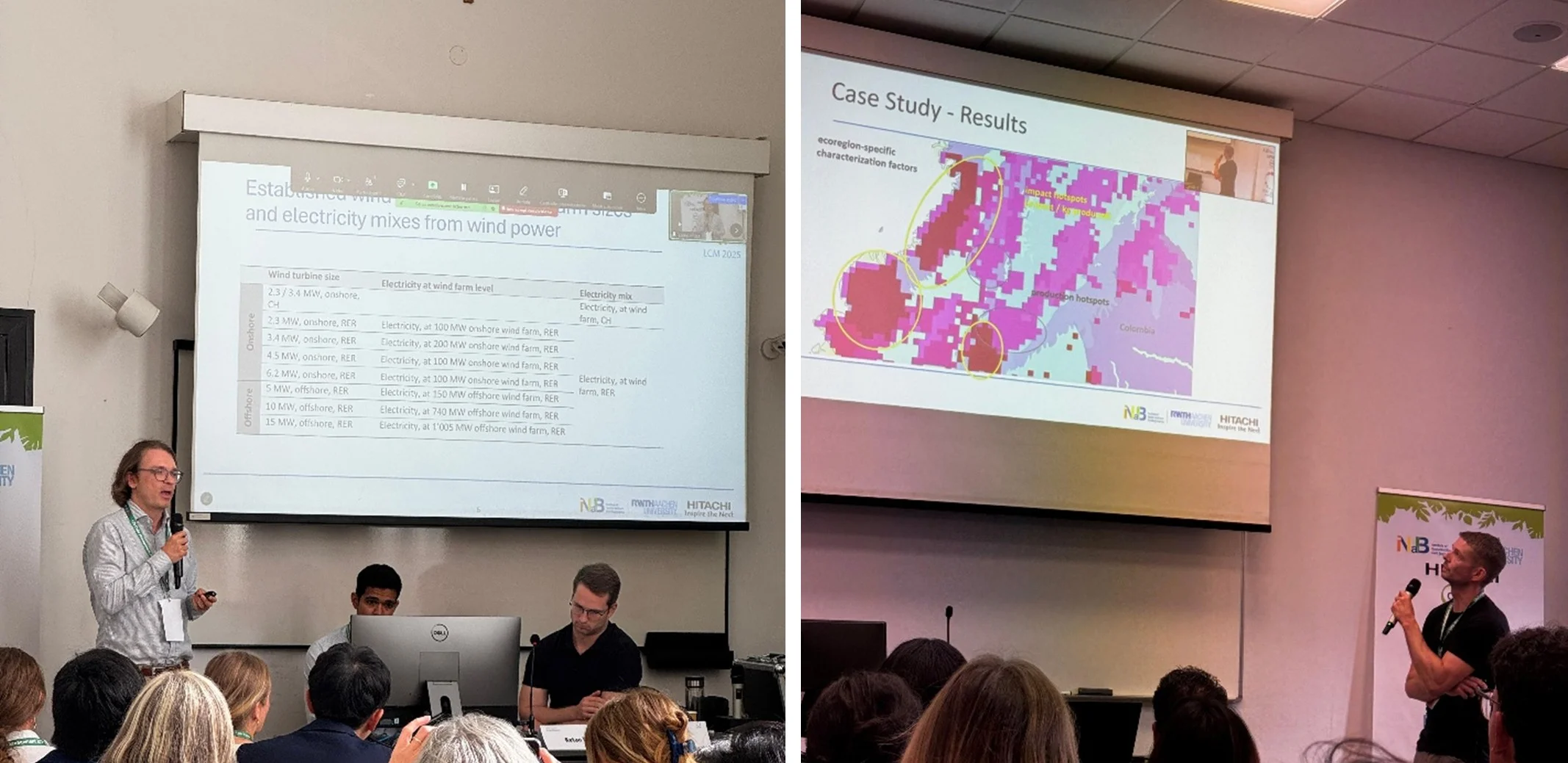

Klima- und Biodiversitätsfussabdruck des globalen Gewürzmarktes - Bringing Wind Energy Models up to Speed

Aktualisierung der Life-Cycle-Daten für On- und Offshore-Windkraftanlagen - One Person's Trash is Another's Treasure

Umweltbewertung der Verwertung von Nebenprodukten aus der Bierproduktion - Decarbonizing Maritime Shipping

Multi-Fuel-Solid-Oxide-Fuel-Cell-Pfade zur Dekarbonisierung der Schifffahrt

Diese Beiträge führten zu wertvollen Diskussionen und neuen Kooperationen in der Weiterentwicklung der Life-Cycle-Forschung. Und auch die Beiträge anderer Institutionen lieferten zahlreiche Erkenntnisse und Anregungen zur Erschliessung neuer Forschungsfelder:

Soziale Nachhaltigkeit im Produktlebenszyklus: Viele Sessions widmeten sich der sozialen Nachhaltigkeit und den damit verbundenen methodischen Herausforderungen. Diskutiert wurden unter anderem die Integration sensibler Themen wie rassistische Diskriminierung in soziale LCAs (sLCA), die Notwendigkeit harmonisierter Richtlinien, um Ergebnisse besser vergleichbar zu machen, sowie Fehlklassifikationen, wenn Länder mit geringeren offiziellen Arbeitsstunden automatisch als mittleres Risiko eingestuft werden, selbst wenn sichere Arbeitsbedingungen vorliegen. Deutlich wurde: sLCA muss kontextsensitiv, konsistent und differenziert weiterentwickelt werden, um reale soziale Bedingungen präzise abzubilden.

- Albedo-Effekt auf die globale Erwärmung: Ein weiterer Beitrag lenkte den Fokus auf den oft übersehenen Einfluss der Oberflächenalbedo bei Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten. Albedo beschreibt den Anteil des Sonnenlichts, den eine Oberfläche reflektiert (0 = schwarz, keine Reflexion; 1 = weiß, volle Reflexion). Bäume verdunkeln die Landschaft, senken die Albedo und führen so dazu, dass mehr Sonnenenergie absorbiert wird, was zu einer positiven Strahlungsbilanz und potenziell zu Erwärmung führen kann. In verschneiten oder hellen Regionen (z. B. boreale Wälder) kann dieser Effekt stärker sein als die Kühlung durch CO₂-Speicherung. In tropischen Regionen hingegen überwiegt meist der positive Effekt der Kohlenstoffspeicherung. Diese Erkenntnisse machen räumlich differenzierte Bewertungen unverzichtbar. Ohne verbesserte Landnutzungsklassifikationen und die Berücksichtigung von Bewirtschaftungspraktiken riskieren CO₂-Zertifizierungssysteme, die Klimanutzen von Aufforstungsprojekten deutlich zu überschätzen (David, 2025).

- Neue Erkenntnisse für die Textilindustrie: Ein zentrales Learning war, dass die Anzahl der Tragezyklen eines Kleidungsstücks den grössten Einfluss auf dessen Umweltbilanz hat. Gleichzeitig ist dies der Datenpunkt mit der grössten Unsicherheit, da es nur wenige Studien gibt, die das tatsächliche Trageverhalten untersuchen. Dadurch wird die Definition der funktionellen Einheit (FU) in Life-Cycle-Analysen besonders herausfordernd. Häufig wird die FU als „ein T-Shirt“ definiert, jedoch ohne klare Annahmen zur tatsächlichen Nutzungsdauer. Sinnvoller wäre eine nutzungsbasierte FU, z. B. „ein Jahr Bekleidung für eine Person“, basierend auf realen Haushaltsdaten (Piontek et al., 2019). Die Session zeigte auch vielversprechende Geschäftsmodelle wie Pre-Order-Systeme, Recycling und Kleidungsmiete zur Vermeidung von Überproduktion. Dennoch bleibt der größte Hebel, Kleidung länger und häufiger zu tragen. Zum Lebensende von Textilien ist Wiederverwendung klar die nachhaltigste Option, gefolgt von Recycling und Verbrennung, wobei lokale Kreisläufe innerhalb Europas die geringsten Umweltwirkungen mit sich bringen.

Die LCM 2025 machte deutlich, dass sich die LCA-Forschung rasant weiterentwickelt und aktueller denn je ist. Die grösste Herausforderung besteht darin, die tatsächlichen Umweltauswirkungen von Produkten, Dienstleistungen und ganzen Sektoren präzise abzubilden. Dabei ist es unverzichtbar, alle relevanten Dimensionen einzubeziehen, von sozialen Aspekten bis hin zu landnutzungsbedingten Effekten wie der Albedo-Änderung. Die Zukunft der LCA liegt darin, verschiedene Einflussfaktoren regional differenziert zu betrachten, damit politische Entscheidungen auf realistischen und verlässlichen wissenschaftlichen Grundlagen getroffen werden können.

Quellen:

David, M. (2025). Surface albedo impact on afforestation / reforestation carbon crediting projects [Dataset]. In Zenodo. CERN. doi.org/10.5281/zenodo.15036187

Piontek, F. M., Rehberger, M., & Müller, M. (2019). Development of a Functional Unit for a Product Service System: One Year of Varied Use of Clothing. In L. Schebek, C. Herrmann, & F. Cerdas (Hrsg.), Progress in Life Cycle Assessment (S. 99–104). Springer International Publishing. doi.org/10.1007/978-3-319-92237-9_11