Mikroalgen als nachhaltige Proteinquelle in Tierfutter?

Protein aus Mikroalgen wird als eine nachhaltige Alternative zu Soja in der Tierfutterproduktion gehandelt. Aber welches Potenzial zur Emissionsreduktion haben diese innovativen Produktionsformen tatsächlich? Eine kürzlich erschienene Studie der Forschungsgruppe Ökobilanzierung gibt Aufschluss und zeigt: auf die Skala und Methode kommt es an.

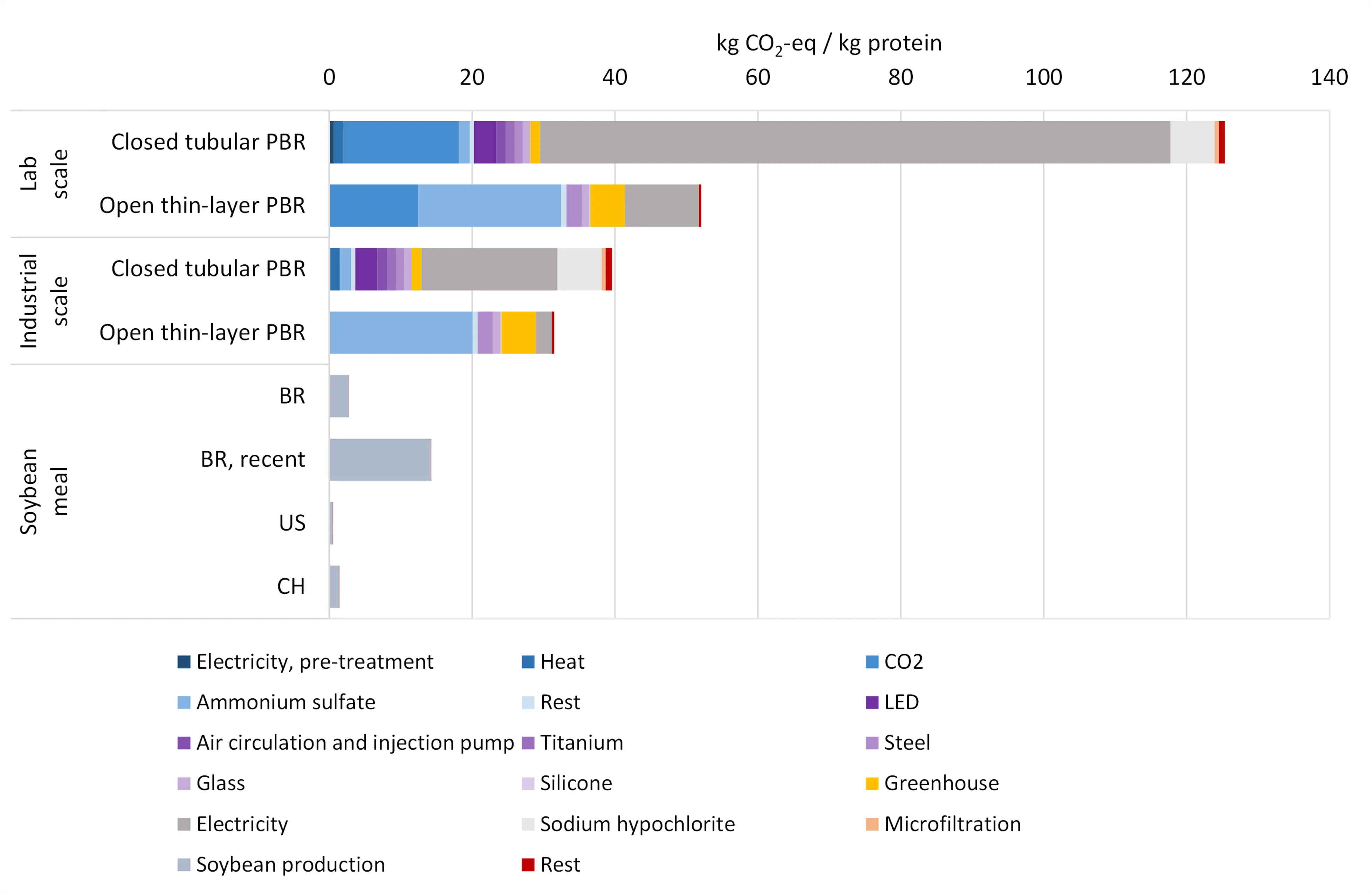

Die Studie, die im Rahmen des Projekts Apropos durchgeführt wurde, vergleicht die Mikroalgenproduktion in zwei verschiedenen Produktionssystemen: einem geschlossenen Röhren-Photobioreaktor (PBR) und einem offenen thin-layer PBR. Der Schwerpunkt lag auf der Analyse von Daten im Laborsetting und der Extrapolation auf Produktionsszenarien im industriellen Maßstab, um die Umweltauswirkungen mit denen von Sojaprotein zu vergleichen. Die Ergebnisse zeigen: Die Skalierung der Mikroalgenproduktion reduziert die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen (THG) pro Kilogramm Protein um bis zu 73% für geschlossene Röhrensysteme und um bis zu 40% für offene thin-layer Systeme - eine Reduktion, die notwendig ist, um die vergleichsweise niedrigen Emissionswerte von Sojaprotein zu erreichen (siehe Grafik). Die wichtigsten Annahmen für das industrielle Szenario sind eine verbesserte Energieeffizienz und eine emissionsfreie CO2-Quelle zur Versorgung der Algen.

Die beiden Mikroalgenproduktionssysteme unterscheiden sich in ihrem Aufbau, was zu einem Zielkonflikt zwischen den verschiedenen Umweltauswirkungskategorien führt. Das geschlossene System verwendet LEDs, um die Algen mit ausreichend Licht zu versorgen, und erfordert einen höhere Pumpleistung, um das Wasser durch die Röhren zu leiten. Daher hat es einen wesentlich höheren Stromverbrauch als das offene System, was zu höheren Treibhausgasemissionen führt. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Systemen ist das Nährmedium, in dem die Mikroalgen kultiviert werden. In der geschlossenen Röhren-PBR wurde die Mikroalgenbiomasse in Kartoffelabwasser kultiviert, das reich an Ammoniumsulfat ist, aber eine Vorbehandlung mit Membranfiltration und UV-Filtern erfordert. Im Gegensatz dazu wurden die Mikroalgen im offenen thin-layer PBR in einem mineralischen Standardmedium mit chemisch hergestelltem Ammoniumsulfat kultiviert. Für bestimmte Wirkungskategorien, wie z.B. die Ökotoxizität, wies das offene System deutlich höhere Belastungen auf, weil es Verlusten ausgesetzt ist und daher grosse Mengen an mineralischem Standardmedium und damit auch grosse Mengen an Ammoniumsulfat benötigt. Deshalb wurde das Kartoffelabwasser insgesamt als empfehlenswertes Nährmedium eingestuft, da es von Natur aus Ammonium enthält und den Bedarf an chemisch hergestelltem Ammonium reduziert.

Zurückkommend auf die Frage, ob Protein aus Mikroalgen für Tierfutter verwendet werden sollte, um Sojaprotein zu ersetzen, lautet die Antwort - wie so oft - „es kommt darauf an“. Vergleicht man Mikroalgenprotein mit importiertem Protein aus in Brasilien angebauten Sojabohnen, können die Auswirkungen in bestimmten Umweltkategorien verringert werden, insbesondere wenn die Produktion von Algenprotein zu einer Verringerung der Landnutzungsänderungen und des Pestizideinsatzes führen würde. Bei Protein aus europäischen Sojabohnen bleiben die Umweltauswirkungen jedoch geringer als bei der Produktion von Mikroalgenprotein mit den derzeitigen Systemen.

Ein Dankeschön geht an die Projektpartner Mariluz Bagnoud von Agroscope und Dominik Refardt von der ZHAW, die laufend an der Optimierung der Algenzucht arbeiten.