News

Die Kolumne als Podcast

Wollen Sie mehr hören über Fachbegriffe der Sozialen Arbeit hören, deren Bedeutung im Laufe der Jahre durch häufigen Gebrauch vielleicht verwässert wurde?

Martin Biebricher, Co-Studiengangleiter Bachelor, spricht mit Menno Labruyère, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Digital Campus und ausgebildeter Sozialarbeiter, im gleichnamigen Podcast regelmässig über Fachbegriffe auf Abwegen.

«Sozipedia» ist eine Rubrik des ZHAW-Podcasts «sozial» und auf allen gängigen Playern verfügbar. Jetzt abonnieren – keine Episode verpassen!

Wohnung schafft Basis

In dem Sinn stellt bei «Housing First» das Wohnen vielmehr einen Ausgangspunkt dar als ein Ziel. Als Erstes wird den Adressat:innen eine eigene Wohnung zur Verfügung gestellt, dann erst werden individuelle und bedarfsorientierte Unterstützungsmassnahmen mit ihnen vereinbart: von der Strasse direkt in eine eigene Wohnung, ohne Vorbedingung.

In der Stadt Basel haben seit Mitte 2020 bereits über zwanzig Obdachlose ein eigenes Zuhause bekommen. Thomas Frommherz von der Heilsarmee leitet das Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Sozialhilfe und im Auftrag des Kantons. «In fast allen Fällen hat es sich bewahrheitet, dass eine sichere Wohnung den Boden schafft, um überhaupt weiterzukommen», sagt Frommherz.

Die meisten seiner Adressat:innen waren zuvor langjährig obdachlos. «Nun sind wir ihr Rückhalt, um wieder Fuss fassen zu können », weiss Frommherz. In der Praxis bedeutet das oft zuerst einmal Beistand bei der Bewältigung der Flut an Briefen, Bussbescheiden und Mahnungen, die in der Regel eintreffen, wenn es wieder eine feste Adresse gibt. Aber natürlich auch bei Krisen, Rückfällen oder finanziellen Engpässen.

Obwohl bei «Housing First» die Wohnung als erstes im Prozess stehe, funktioniere die Bezugspersonenarbeit beinahe gleich wie etwa beim betreuten Wohnen, erklärt Thomas Frommherz. Einfach in einer anderen Reihenfolge: Während man bei herkömmlichen Modellen zuerst übe und mit jeder erfolgreichen Phase die Chancen auf eine eigene Wohnung steigen, ist das eigene Zuhause am anderen Ort bedingungslos.

Erfolgreich erprobtes Modell

Dieser Ansatz findet in Schweizer Städten wie Solothurn, Winterthur, Olten, Luzern und seit neustem auch Chur immer grösseren Anklang. Schon länger bekannt und praktiziert, wird er in anderen Ländern. So wurde «Housing First» in Österreich bereits 2012 im Rahmen der Wiener Wohnungshilfe entwickelt. In dieser Zeit wurden rund 350 Personen erfolgreich betreut, wie die Studie «Housing First Guide Europe» (PDF 2.22 MB) festhält. Genutzt wurden dafür mehrheitlich Räume des sozialen Wohnungsbaus. Dessen hoher Anteil ist ein klarer Standortvorteil der österreichischen Hauptstadt. Und so sind auch die Zahlen beeindruckend: Eine Auswertung ergab eine Wohnstabilität von über 96 Prozent.

Vor grösseren Herausforderungen stehen dagegen Städte wie Zürich, wo die Leerwohnungsziffer rückläufig ist und Ende 2023 gerade einmal 0,06 Prozent betrug – das sind 144 Wohnungen. Die Mieten gehören zu den höchsten landesweit. Es verwundert also nicht, dass die Skepsis armutsbetroffener Personen in Zürich im Zusammenhang mit dem Wohnungsmarkt mit 90 Prozent besonders hoch ist.

Zürich will Erfahrungen sammeln

Dies zeigten Ergebnisse der ersten Schweizer «Coordination nationale» im vergangenen Jahr, einer Studie mehrerer Universitäten sowie des Nationalfonds zum Ausmass der Obdachlosigkeit in den acht grössten Städten der Schweiz. Für die Untersuchung wurden betroffene Menschen ab 18 Jahren in einer quantitativen Face-to-Face-Situation befragt.

Dennoch überzeugt der Ansatz auch in Zürich, wo in einem Pilotprojekt getestet wird, wie die Prinzipien von «Housing First» in der Stadt umgesetzt werden können. Im vergangenen Jahr startete die Vorbereitungsphase, noch vor den Sommerferien begann die operative Phase. Geleitet wird das Pilotprojekt von den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (SEB), wo es dem Geschäftsbereich Wohnen und Obdach angegliedert ist.

Was ist das Ziel des Projekts? «Wir möchten möglichst breite Erfahrungen sammeln», lautet Stefan Bänis Antwort. Der Leiter Geschäftsbereich Wohnen und Obdach im Sozialdepartement erklärt, wie das Pilotprojekt geplant ist: In einem ersten Schritt werden seit Juli Adressat:innen einer Liegenschaft, die bereits von der städtischen Wohnintegration betreut wurden, neu nach den Prinzipien von «Housing First» unterstützt. Zusätzliches Ziel ist, bis Ende Jahr obdachlose Menschen auch in Einzelwohnungen privater oder genossenschaftlicher Trägerschaften unterzubringen.

Ausbalanciertes Angebotssystem

Wissenschaftlich begleitet und nach Abschluss evaluiert wird das Pilotprojekt von der ZHAW Soziale Arbeit. Martial Jossi, der diesen wissenschaftlichen Teil leitet, sagt: «Die Wohnungssuche gestaltet sich für sehr viele Menschen in der Schweiz schwierig, vor allem in den Ballungszentren. Personen mit multiplen Problemlagen, die von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffen sind, sind daher besonders belastet.» Gerade deshalb sei der «Housing First»-Ansatz so wichtig, betont Jossi: «Die Teilnehmenden schliessen neu einen eigenen Mietvertrag ab, dann folgt eine individuelle und selbstbestimmte Betreuung durch das zuständige ‹Housing First›-Team.»

Es zeigt sich auch an diesem Beispiel gut, wie wichtig es ist, den grundlegenden Ansatz von «Housing First» an die jeweiligen örtlichen und sozialen Situationen anzupassen. Zwar hat sich etwa auch in den USA viel getan in den letzten Jahren. Und doch unterscheidet sich das soziale Sicherungssystem stark von dem in der Schweiz oder anderen europäischen Ländern. Wie ist es also möglich, diesen neuen, gänzlich anderen Ansatz von Wohnungshilfe neben dem bereits etablierten System umzusetzen?

«Hierzulande gibt es bereits viele Angebote, die bereits ähnlich wie ‹Housing First› oder nach einzelnen Prinzipien dieses Ansatzes funktionieren und damit erfolgreich sind», sagt Martial Jossi. Wichtig sei, dass man «Housing First» als ganzheitlichen neuen Ansatz in der Obdachlosenhilfe verstehe. Angebote, die sich danach ausrichten, sollten dementsprechend konzipiert und ausgestaltet werden.

Ganz konkret werden im Leitfaden «Housing First Guide Europe» die acht Grundprinzipien beschrieben: Wohnen ist ein Menschenrecht; Nutzer: innen müssen sich nicht zu einer Behandlung oder Betreuung verpflichten und sie haben Wahlfreiheit und Entscheidungsmöglichkeiten; das ganzheitliche Wohlbefinden steht im Fokus (Recovery-Orientierung); Drogen- und Alkoholkonsum sind nicht verboten, sondern man versucht in der Betreuung, den problematischen Konsum zu vermindern (Harm-Reduction); aktive Beteiligung ohne Druck und Zwang; personenzentrierte Hilfeplanung; flexible Hilfen so lange wie nötig.

Angebotssystem weiterentwickeln

Doch wie sieht es mit dem generellen Bedarf für «Housing First» in der Stadt Zürich aus? «Wir verfügen bereits über ein sehr gut ausbalanciertes Angebotssystem, das wir laufend weiterentwickeln», ordnet Stefan Bäni den Ansatz im lokalen Kontext ein. Und zumindest im niederschwelligsten Angebot, der Notschlafstelle, können sie derzeit auch keine signifikante Zunahme von schwer psychisch kranken Obdachlosen feststellen.

«Dennoch», so Bäni, «leiden 96 Prozent aller erwachsenen Einzelpersonen in unseren Einrichtungen an mindestens einer psychischen Erkrankung.» Dies zeige die gemeinsame Studie des Geschäftsbereichs Wohnen und Obdach und der Städtischen Gesundheitsdienste, kurz WOPP-Studie, aus dem Jahr 2021. Laut dieser Untersuchung hat sich der psychische Gesundheitszustand der Klient: innen weiter verschlechtert.

In den kommenden Jahren weiterverfolgt wird der «Housing First»-Ansatz auch in Basel. «Wir bleiben hoffentlich dran», sagt Thomas Frommherz. Die Heilsarmee bewerbe sich für das fixe Mandat, in welches das Pilotprojekt bald überführt wird. Hilfreich seien ausserdem neue Bau- und Wohnprojekte sowie Kooperationen wie etwa mit der Christoph-Merian-Stiftung. Auch dort habe «Housing First» bereits einen Funken gezündet.

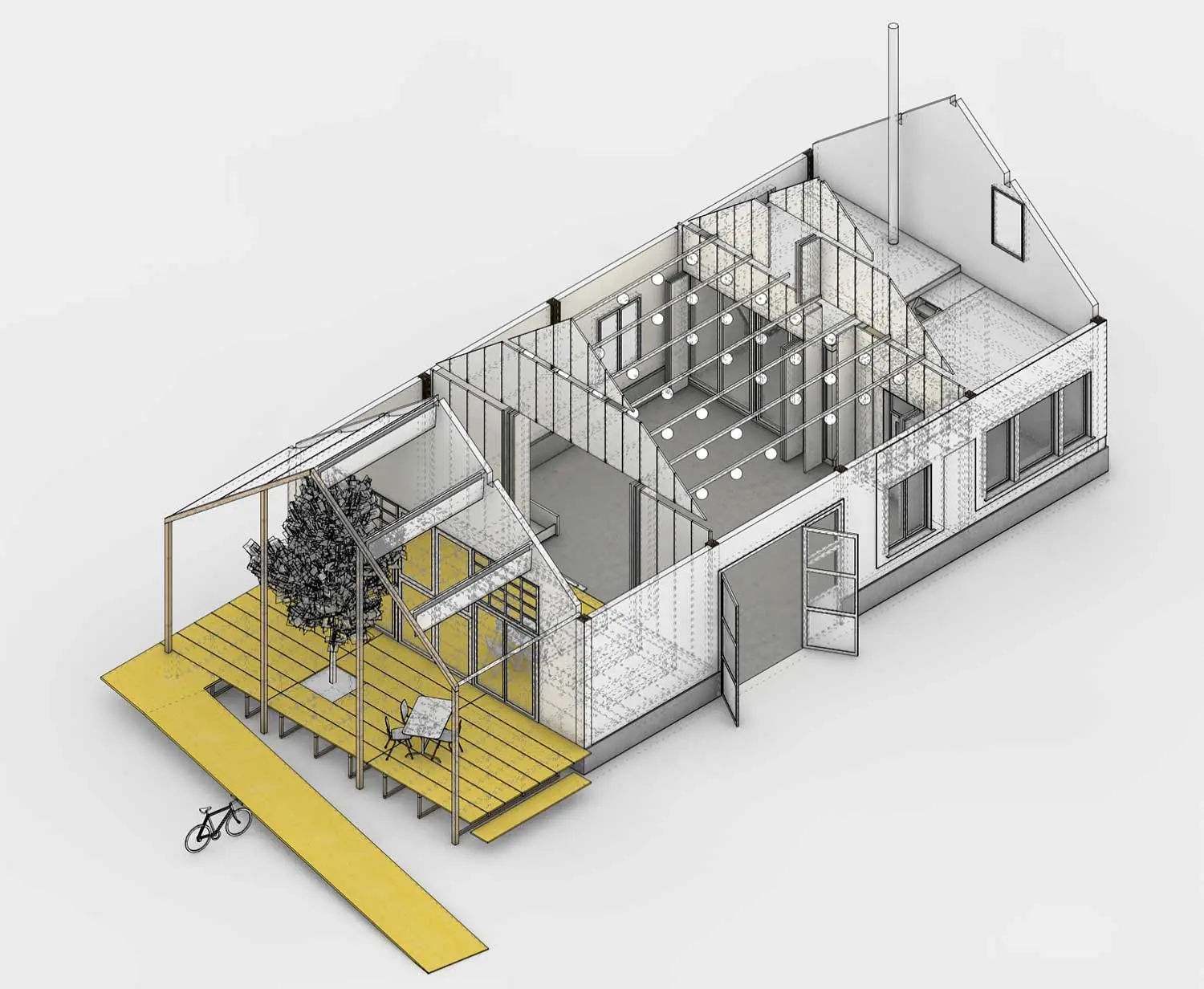

Dort, wo früher Kupfer verarbeitet wurde, werden seit Anfang Jahr neue Wege des Zusammenlebens, Konsumierens und Gestaltens ausprobiert: Das Labör, wie sich das Projekt nennt, versteht sich als Reallabor im Herzen von Neu-Oerlikon. Es verbindet die Themenfelder Nachhaltigkeit, Kultur und Gemeinschaft auf praktische Weise – mit Werkstätten, kulturellen Veranstaltungen, Workshops und einem geplanten Quartiercafé, das bewusst nicht «fertig» ist, sondern gemeinsam mit der Bevölkerung entwickelt werden kann.

Idee aus der Nachbarschaft

Ins Leben gerufen wurde das Projekt von fünf Personen, die sich aus dem Quartier, gemeinsamen Studienzeiten oder Projekten kennen. Drei davon wohnen sogar im selben Haus. Die Idee bestand schon länger und konkretisierte sich, als die Gruppe im Sommer 2023 von der Zwischennutzungsausschreibung für einen alten Industrieschuppen auf dem MFO-Areal erfuhren. «Wir haben die Chance gepackt, einen Verein gegründet und uns beworben», sagt Mitinitiantin Corinne Widmer. «Wir wollen mit der Bevölkerung einen lebendigen, sinnstiftenden Ort aufbauen, der den gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit unterstützt.»

Die Quartierbevölkerung spielt beim Aufbau des Labörs eine zentrale Rolle. Eine breit angelegte Online-Umfrage erhebt Bedürfnisse, Interessen und Ideen. Gleichzeitig bringt sich der Verein aktiv ins Quartier ein – mit einem auffälligen Lastenvelo, Aktionen auf öffentlichen Plätzen und Kooperationen mit lokalen Vereinen und Institutionen. So werden Menschen erreicht, die nicht von sich aus den Weg ins Labör finden würden.

Ein Umbau mit Haltung

Das Gebäude selbst wird von den zwei Architekten im Team Bradley und Meng nachhaltig und zirkulär umgebaut. Viele Materialien stammen aus Abbruchhäusern, die Dämmung besteht aus Hanffasern und Lehm. «Wir bauen mit dem, was da ist – und mit dem, was unsere Zukunft braucht», erklärt Widmer. Unterstützung kommt dabei von Partnerinnen und Partnern aus der Forschung, etwa wenn neue Lehmmaterialien im Gebäude getestet werden, aber auch von Firmen, die beispielsweise einen Holzofen sponsern. Der Raum wird multifunktional und modular gestaltet, damit er an die Bedürfnisse der kommenden Jahre angepasst werden kann.

Ein CAS als Kompass

Geprägt wurde Corinne Widmers Engagement unter anderem durch den CAS Partizipative Stadt- und Gemeindeentwicklung an der ZHAW. «Im Rahmen meiner Weiterbildung habe ich anhand verschiedener Projekte erfahren, was alles entstehen kann, wenn Räume geschaffen werden, in denen Menschen gemeinsam gestalten können», sagt die studierte Gesellschaftswissenschaftlerin. Die praxisnahen Methoden aus dem CAS – von der Sozialraumanalyse über kreative Beteiligungsformate bis zur Projektumsetzung – helfen ihr bis heute.

Auch die Unterstützung durch das Social Entrepreneurship Labor (SEL) der ZHAW war für die Finanzierung des Projekts wertvoll. «Amanda Felber von der ZHAW begleitete uns mit ihrer Beratungsexpertise massgeblich bei der Einreichung des Unterstützungsantrags bei der Förderstiftung Soziale Arbeit Zürich», erinnert sich Corinne Widmer.

Vom Engagement zur Wirkung

Noch ist das Labör im Umbau, dennoch wurden bereits rund 15 Anlässe organisiert, einige davon mit über 40 Teilnehmenden. «Wenn Menschen an einem Event sagen: ‹Genau so etwas hat hier gefehlt!›, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind», ist Widmer überzeugt. Besonders motivierend sei auch der Moment gewesen, als das Sozialdepartement der Stadt Zürich die dreijährige Förderung als Pilotprojekt im Bereich Soziokultur gesprochen habe.

Und wie geht es weiter? Der Begegnungsraum nimmt immer mehr Form an, verschiedene Projekte sind am Entstehen und die Community wächst stetig. Am 30. August 2025 wird das grosse Eröffnungsfest stattfinden – doch «fertig» wird das Labör nie sein, betont Widmer: «Es soll sich mit den Menschen verändern, die es nutzen.»

Social Entrepreneurship Programm

Haben auch Sie eine Idee für ein soziales Projekt, wissen aber nicht, wie es anzupacken? Ihnen fehlt die Startfinanzierung, ein fachlicher Austausch oder der entscheidende Impuls? Das Social Entrepreneurship Labor der ZHAW Soziale Arbeit unterstützt Sie bei der Ausarbeitung und Umsetzung Ihres Projektvorhabens – mit persönlicher Beratung, fachlicher Begleitung und finanzieller Unterstützung.

Sie wünschen mehr Informationen? Dann kontaktieren Sie unsere Programmmanagerin Amanda Felber.

Konfliktmanagement: Was tun, wenn’s knirscht im Team?

Seit August 2022 ist unsere meistgehörte Podcast-Folge online – ein Longseller zum Thema Arbeitsplatzkonflikte. Mediatorin Sandra Nonella erklärt, dass nicht jede Auseinandersetzung gleich einen Konflikt darstellt. In ihrem Gespräch gibt sie Einblicke, wie man dem "Knirschen" im Büro auf den Grund gehen kann.

Pionierinnen der Sozialen Arbeit

Von den 2024 produzierten Episoden stiess die Folge über Frauen, die ab Ende des 19. Jahrhunderts aus Fürsorge eine Profession machten, auf das grösste Interesse. Mentona Moser (links im Bild), Jane Addams, Mary Ellen Richmond und viele mehr: Dozentin Daniela Reimer erklärt, warum Sozialarbeitende von diesen Frauen enorm viel Inspiration für sich selbst und ihr Handeln beziehen können. Die Idee für diese Episode entstand, weil Reimer eine Vorlesung für Erstsemestrige zu diesem Thema hält. Aber sie bietet auch gestandenen Praktiker:innen neue Impulse.

Fehlerkultur

Jetzt bloss keinen Fehler machen: Diesen Satz haben wir oft im Kopf. Stehen Menschenleben auf dem Spiel, ist das nicht nur verständlich, sondern unerlässlich. Aber oft haben wir einfach Angst, uns zu blamieren. Warum? Michael Herzig findet: «Fehler sind eigentlich etwas Wunderbares – weil wir aus ihnen lernen können.» Im Gespräch erklärt der Organisationsberater und ZHAW-Dozent, warum der grösste Fehler ist, keine Fehler machen zu wollen. Gerade in der Sozialen Arbeit.

Mobbing und Schule

Was sollen Eltern, Lehrpersonen oder Schulsozialarbeitende tun, wenn ein Kind gemobbt wird? Warum braucht es unbedingt eine gute Schulhauskultur? Diese Fragen sind der Ausgangspunkt der zwei Podcast-Folgen «Mobbing und Schule». Denn das Phänomen ist trotz vieler Kampagnen immer noch stark verbreitet in der Schweiz. Claudia Bernasconi ist Dozentin und Schulsozialarbeit-Expertin. Anhand von Beispielen aus ihrer Praxis und ihrem Unterricht zeigt sie, wie man aus dem Gefühl von Hilflosigkeit ins Tun kommen kann, um die Situation zu verändern.

Professionalität, die

Aus der Magazin-Kolumne «Sozipedia» wurde im vergangenen Herbst auch ein Podacst-Format: In kurzen Gesprächen – meist weniger als 10 Minuten – sezieren Co-Bachelorstudienleiter Martin Biebricher und Menno Labruyère Fachbegriffe der Sozialen Arbeit, die «auf Abwege» gekommen sind. Gemeint sind typische, meist inflationär verwendete Begriffe. Eine Kolumne wider die Worthülsen.

Podcast «sozial»

Der Podcast «sozial» ist auf allen gängigen Podcast-Playern verfügbar.

Video-Aufzeichnung

«Wichtiger als eine Fachkarriere sind Weiterbildungen, damit Mitarbeitende nicht ausbrennen.»

Regula Enderlin ist promovierte Sozialpsychologin und stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Zürcher Kinder und Jugendheime.

Wohnung schafft Basis

In dem Sinn stellt bei «Housing First» das Wohnen vielmehr einen Ausgangspunkt dar als ein Ziel. Als Erstes wird den Adressat:innen eine eigene Wohnung zur Verfügung gestellt, dann erst werden individuelle und bedarfsorientierte Unterstützungsmassnahmen mit ihnen vereinbart: von der Strasse direkt in eine eigene Wohnung, ohne Vorbedingung.

In der Stadt Basel haben seit Mitte 2020 bereits über zwanzig Obdachlose ein eigenes Zuhause bekommen. Thomas Frommherz von der Heilsarmee leitet das Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Sozialhilfe und im Auftrag des Kantons. «In fast allen Fällen hat es sich bewahrheitet, dass eine sichere Wohnung den Boden schafft, um überhaupt weiterzukommen», sagt Frommherz.

Die Kolumne als Podcast

Wollen Sie mehr hören über Fachbegriffe der Sozialen Arbeit hören, deren Bedeutung im Laufe der Jahre durch häufigen Gebrauch vielleicht verwässert wurde?

Martin Biebricher, Co-Studiengangleiter Bachelor, spricht mit Menno Labruyère, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Digital Campus und ausgebildeter Sozialarbeiter, im gleichnamigen Podcast regelmässig über Fachbegriffe auf Abwegen.

«Sozipedia» ist eine Rubrik des ZHAW-Podcasts «sozial» und auf allen gängigen Playern verfügbar. Jetzt abonnieren – keine Episode verpassen!

Podcasts «Sozipedia» und «sozial»

Begegnung mit einer «Kämpferin»

In Tansania gibt es eine starke kulturelle Tradition der gegenseitigen Unterstützung und Solidarität: Man hilft einander und erfüllt die Bedürfnisse der Gemeinschaft. Dementsprechend steht die Community auch im Mittelpunkt der Sozialen Arbeit. Ein wichtiger Fokus liegt auf der Bildung und dem Empowerment benachteiligter Gruppen, insbesondere von Frauen und Kindern.

Ich denke da an Neema. Wir lernten uns kennen, als sie 16 Jahre alt und bereits alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter war. Mit 15 war sie ungewollt schwanger geworden. Die talentierte Schülerin mit grossen Zukunftsträumen verliess vorzeitig die Schule. Neema ist keine Ausnahme: Viele tansanische Mädchen und junge Frauen werden aufgrund unzureichender Aufklärung und eines begrenzten Zugangs zu Verhütungsmitteln schwanger. Oft führt dies zu Schulabbrüchen und mündet in einen Zyklus von Armut und Abhängigkeit.

Aber Neema war auch eine Kämpferin. Trotz schwieriger Umstände fand sie den Mut, unterstützt von Sozialarbeitenden, ihren Schulabschluss nachzuholen. Durch die Bekanntschaft mit Neema gewann ich ein tieferes Verständnis für die komplexen sozialen und strukturellen Probleme junger Menschen in Tansania. Mitzuerleben, wie die junge Frau ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht verlor, war für mich eine bewegende Erfahrung. Es ermutigte mich, mich intensiv für die Belange junger Menschen einzusetzen und ihre Stimmen in den Mittelpunkt meiner zukünftigen Arbeit als Sozialarbeiterin zu stellen.

Druck zur raschen Eingliederung

Auf der institutionellen Ebene bewegt sich Soziale Arbeit heute in den Rahmenbedingungen eines aktivierenden Sozialstaates. Dazu gehören reduzierte Sozialleistungen für Armutsbetroffene und Erwerbslose, verschärfte Anspruchsvoraussetzungen und Sanktionsmöglichkeiten sowie verkürzte Bezugszeiten.

Die individuelle Lebenssituation, die subjektiven Erfahrungsräume und persönlichen Lebensentwürfe fallen dem Druck zur raschen Eingliederung vermehrt zum Opfer. Während oftmals nur eine prekäre berufliche Integration erreicht wird, gibt es zugleich eine Gruppe von Langzeiterwerbslosen, die als nicht mehr arbeitsmarktfähig gelten. Diese Personen, die teilweise in Sozialfirmen oder Beschäftigungsprogrammen arbeiten, erleben eine gravierende soziale Abwertung.

«Da müssen wir immer machen, was wir wollen»: So berichtete mir der Kindermund einmal leicht verärgert-gelangweilt von Erlebnissen aus einem Projekt zur Partizipationsförderung in Kitas. Und traf damit bei mir einen Nerv. Der Begriff Partizipation hat in den letzten 20 Jahren im Jargon der Sozialen Arbeit massiv an Konjunktur gewonnen. Keine Angebotskonzeption, kein Förderantrag und kein Schlussbericht kommen mehr ohne den Verweis auf die (vermeintliche) Partizipation der Adressatinnen und Adressaten aus. Die inflationäre Verwendung des Begriffs weckt allerdings meine Skepsis. Was meint Partizipation eigentlich? Und, noch viel wichtiger: Lösen wir als Fachpersonen der Sozialen Arbeit den damit verbundenen Anspruch tatsächlich ein?

Das Wort Partizipation leitet sich vom lateinischen partem capere ab, was mit den (oder einen) Teil ergreifen/sich nehmen oder erhalten/bekommen übersetzt werden kann. Damit einher gehen also immer auch eine aktive und eine passive Konnotation. Menschen werden passiv beteiligt, nehmen aktiv an etwas teil, sie haben Teil oder nehmen sich ihren Teil. Noch mehr Brisanz steckt in der Verbform von Partizipation: «Partizipieren» beschreibt der Duden als «von etwas, was ein anderer hat, etwas abbekommen». Es geht also neben dem Teilen von Entscheidungsgewalt immer auch um das Teilen von sozialen, kulturellen und ökonomischen Ressourcen.

Partizipation meint demnach viel mehr als das blosse Abholen von Meinungen oder Ideen. Aus der Forschung wissen wir zudem, dass sich dabei oft diejenigen durchsetzen, die ohnehin schon über mehr Kompetenzen, Zeit und Beziehungen verfügen als andere. So gesehen kann falsch verstandene Partizipation auch zu Exklusion führen. Nimmt man vor diesem Hintergrund den Partizipationsbegriff ernst, ist damit ein besonderer Anspruch verbunden.

Der Erziehungswissenschaftler Hans Thiersch schrieb: «Mitbestimmung ist ein konstitutives Moment Sozialer Arbeit; sie allein reicht aber nicht, solange sie nicht einhergeht mit der Institutionalisierung von Einspruchs- und Beschwerderechten, wie sie dem Status des Bürgers in einer Demokratie entsprechen.» Anders gesagt: Es geht darum, jenen Menschen, die es mit der Sozialen Arbeit zu tun bekommen, die Entscheidungsgewalt über ihren Alltag zurückzugeben – auch dann, wenn wir mit diesen Entscheidungen nicht einverstanden sind.

«Klappern gehört zum Handwerk», sagt ein Sprichwort. Wer mit einem ärztlichen Bericht, einer juristischen Argumentation oder einer IT-Bedienungsanleitung konfrontiert ist, mag leidvoll ergänzen: «Fachsprache gehört zur Profession.» Das ist bei der Sozialen Arbeit nicht anders. Manche Fachbegriffe erleichtern die Kommunikation, weil sie Klarheit schaffen. Andere werden unterschiedlich verstanden. Und dann gibt es die dritte Gruppe: den Jargon. Also aus lauter Gewohnheit verwendete Fachbegriffe. Mitunter stehen sie im Widerspruch zu dem, was man aussagen möchte. Klientel ist für mich ein solcher Fachbegriff auf Abwegen.

Als junger Student lernte ich vor knapp 30 Jahren: In der Sozialen Arbeit haben wir es mit Klientinnen und Klienten zu tun. Das hat mir imponiert. Es klang nach Anwaltschaftlichkeit, nach bedingungslosem Einsatz für Gerechtigkeit. Nach Berufen mit hohem Renommee, wie Rechtsanwältin oder Steuerberater. Bald darauf erfuhr ich, wie der Begriff in die Soziale Arbeit kam: Die in der Nachkriegszeit aus den USA nach Europa (re)importierten psychoanalytisch geprägten, liberalen, pragmatischen Methodenansätze des Social Caseworks benutzen das englische client. Damit versuchten sie, das demokratische Bild von Menschen zu transportieren, die als entscheidungsfähige Subjekte die Soziale Arbeit aus eigenem Antrieb beauftragen, ihnen zu helfen.

Bis heute irritiert mich aber der zur Beschreibung einer Gesamtheit von Klientinnen und Klienten verwendete Begriff Klientel. Im alten Rom waren cliens die halbfreien Abhängigen von Patrizierfamilien: Dienstboten, Mägde, Knechte. Im Deutschen vergleichbar mit dem auf einem Gutshof verdingten Gesinde. Der Duden verweist auch auf das lateinische clientela und übersetzt dies mit «die Gesamtheit der Hörigen».

Hörige, Verdingte, Gesinde – niemand käme heute ernsthaft auf die Idee, Menschen, die Soziale Arbeit in Anspruch nehmen oder von der Sozialen Arbeit in Anspruch genommen werden, so zu bezeichnen. Und doch hört man den Begriff häufig. Dabei beschreibt «Klientel» nicht etwa entscheidungsfähige Subjekte, sondern macht Menschen sprachlich zur Verfügungsmasse einer absolut herrschenden Macht. Kritischen Sozialarbeitenden, die es mit der Ermächtigung, dem empowerment ihrer Adressatinnen und Adressaten ernst meinen, dürfte dieser Umstand zu denken geben.

Wieso zeigt dann der Fachkräftemangel-Index des Personaldienstleisters Adecco einen Fachkräfteüberschuss in der Soziale Arbeit an?

Lucrezia Bernetta: Der Index gibt ein falsches Bild wieder, weil die Berufsgruppe, unter welche Sozialarbeitende fallen, extrem heterogen zusammengewürfelt ist. Der Index zählt auch Erwerbstätige aus dem Rechtsbereich, den Medien, der bildenden Künste und so weiter dazu.

Daniela Wirz: Aufgrund der Savoirsocial-Studie ging man davon aus, dass der steigende Bedarf an Fachkräften durch Nachwuchs aus den Hochschulen und aus Zuwanderung gedeckt werden könnte. In der Tat gibt es heute mehr Nachwuchs. Beim Zusammenschluss der ZHAW im Jahr 2008 zählte das Departement Soziale Arbeit 589 Studierende, heute sind 968 immatrikuliert. Und die Zahl der Absolvent:innen ist von 99 auf über 200 pro Studienjahr gestiegen.

«Sozipedia» - neu auch als Podcast

Ist uns bewusst, was wir sagen, wenn wir das Wort Klientel verwenden? Oder Partizipation? Oder Diskriminierung? Oftmals nicht, findet ZHAW-Dozent und -Forscher Martin Biebricher. Der Leiter des Bachelorstudiengangs geht in der Kolumne «Sozipedia» Fachwörtern, die oftmals unbedacht verwendet werden, auf den Grund. Die Kolumne erscheint im Magazin «sozial» und neu auch als Podcast – hören Sie rein.

Abwertende Stereotypen

Zudem schreibt der aktivierende Sozialstaat die Verantwortung für nicht gelingende berufliche Integration den Individuen zu. Diese Individualisierung von sozialen Problemlagen übersetzt sich in der Sozialen Arbeit durch einen Fokus auf Einzelfallhilfe und Therapeutisierung sowie den Rückzug der Gemeinwesenorientierung.

Zugleich lässt sich eine Einteilung in aktivierbare sowie nicht aktivierbare (oder -willige) Adressat:innen beobachten. Die traditionelle Unterteilung in unverschuldete und selbst verschuldete Arme verbindet sich mit einem stigmatisierenden Urteil über jene Personen, die aufgrund fehlender Bildung oder charakterlicher Eigenschaften auf dem Arbeitsmarkt scheinbar nicht (mehr) gebraucht werden können.

Diese Veränderungen auf institutioneller Ebene gehen mit der Diffusion von abwertenden Begriffen, Bildern und Stereotypen auf der kulturellen Ebene einher. Gewisse mediale und politische Diskurse etablieren ein klassistisches Sprechen über armutsbetroffene und erwerbslose Menschen.

Heimweh und grüssende Elefanten

So bereichernd und aufregend ein Praktikum im Ausland auch ist, lässt sich eine Erfahrung nicht wegreden, die viele Reisende machen: die Einsamkeit. Familie und Freund:innen sind fern, und wegen der Sprache bleibt man in vielen Situationen Zaungast. In Tansania wird hauptsächlich Swahili gesprochen – ich verstand kein Wort. Selbst auf dem Markt Obst zu kaufen, konnte in ein aufwendiges Prozedere münden. Gerade wenn ich abends im Bett lag, sehnte ich mich oft nach vertrauten Gesichtern und vertrauten Gesprächen.

Dem gegenüber stand die umwerfende Natur. Der Höhepunkt in dieser Hinsicht war zweifellos die Morgenfahrt durch den Ngorongoro-Krater, der sich am Rande der Serengeti befindet. Als wir in den Krater fuhren, lag über der Landschaft eine unglaubliche Ruhe, während die Elefanten uns zu grüssen schienen und die ersten Sonnenstrahlen langsam den Horizont erhellten.

Downloads

Nachfolgend können Sie die Präsentation zur Veranstaltung als PDF herunterladen:

Präsentation «Jung und delinquent – was tun?» (PDF 1.55 MB)

Den erwähnten Studienbericht können Sie ebenfalls als PDF herunterladen:

Jugenddelinquenz in der Schweiz: Bericht zu den zentralen Ergebnissen der 4. «International Self-Report Delin-quency» Studie (ISRD4)

«Mitarbeitende sollten die Möglichkeit haben, das dritte Mandat wahrzunehmen .»

Daniela Wirz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der ZHAW Soziale Arbeit und leitet die Fachstelle Kooperationen und Vernetzung.

Die meisten seiner Adressat:innen waren zuvor langjährig obdachlos. «Nun sind wir ihr Rückhalt, um wieder Fuss fassen zu können », weiss Frommherz. In der Praxis bedeutet das oft zuerst einmal Beistand bei der Bewältigung der Flut an Briefen, Bussbescheiden und Mahnungen, die in der Regel eintreffen, wenn es wieder eine feste Adresse gibt. Aber natürlich auch bei Krisen, Rückfällen oder finanziellen Engpässen.

Obwohl bei «Housing First» die Wohnung als erstes im Prozess stehe, funktioniere die Bezugspersonenarbeit beinahe gleich wie etwa beim betreuten Wohnen, erklärt Thomas Frommherz. Einfach in einer anderen Reihenfolge: Während man bei herkömmlichen Modellen zuerst übe und mit jeder erfolgreichen Phase die Chancen auf eine eigene Wohnung steigen, ist das eigene Zuhause am anderen Ort bedingungslos.

Gutbürgerliche Norm

Die Unterstellung von Faulheit und Arbeitsunwilligkeit sowie die Skandalisierung von Sozialbetrug durch Empfänger:innen von Sozialleistungen sind nur die Spitze des Eisbergs. Mit diesem medialen Diskurs gehen auch klassistische Bewertungen einher, die Menschen, ihren Geschmack und ihre Vorlieben sowie ihre Lebensweisen als von den gutbürgerlichen Normen der Mittelschicht abweichend stigmatisieren. Armutsbetroffene Menschen werden häufig als unqualifiziert, zu wenig flexibel oder einem ungesunden Lebensstil folgend beschrieben.

Auch in der Politik zirkulieren diese stereotypen Darstellungen, denen zufolge die Lebensweisen und (falschen) Lebensentscheidungen dieser Menschen verantwortlich für ihre prekäre Situation wären. Der Soziologe Stefan Wellgraf bezeichnet diese Verbindung eines niedrigen Status mit sozialer Geringschätzung in seinem Buch «Hauptschüler» (2012) als «gesellschaftliche Produktion von Verachtung».

Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»

Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.

Der Nachwuchs ist also da. Aber warum bleibt er nicht im Berufsfeld?

Lucrezia Bernetta: Die Einarbeitungszeit ist ein grosses Thema. Sie ist zu kurz, es kommt zur Überforderung. Der Unterschied zwischen dem, wie Soziale Arbeit im Studium gelernt wird, und dem, wie sie in der Praxis gelebt wird, ist teilweise gross.

Regula Enderlin: Auch ich höre, dass junge Sozialarbeitende zu wenig auf die Arbeit mit unseren sehr herausfordernden Kindern und Jugendlichen vorbereitet sind. Um den Einstieg in dieses schwierige Feld zu begleiten, läuft derzeit ein Projekt, das vom zuständigen Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich finanziell gefördert wird. Hier werden Berufseinsteigende beim Start im stationären Kontext mit einem Ausbildungsprogramm in Form eines Studienhandbuchs unterstützt. Als leistungserbringende Stiftung begrüssen wir diese Anstrengungen sehr. Man darf nicht warten, bis Berufseinsteigende verzweifeln.

Liegt die Überforderung am jungen Alter oder an der Ausbildung?

Daniela Wirz: Ganz so einfach lässt sich die Situation nicht erklären. In der 2021 zuletzt durchgeführten Absolvent:innen-Studie des Bundesamts für Statistik gaben die Befragten an, sich durch den Bachelorabschluss an der ZHAW grundsätzlich gut auf den Berufseinstieg vorbereitet zu fühlen. Dennoch kam an den zwei Runden Tischen zum Fachkräftemangel im Sozialbereich, die das Departement Soziale Arbeit dieses Jahr mit Vertreter:innen der Zürcher Sozialarbeitspraxis und der öffentlichen Verwaltung durchführte, das Phänomen des Praxisschocks von Berufseinsteigenden auf. Als Fachhochschule wollen wir neben einer fundierten theoretischen Ausbildung natürlich auch dazu beitragen, diesen Praxisschock durch die Vermittlung von realistischen Bildern über die Praxis und die Herausforderungen und Besonderheiten einzelner Handlungsfelder abzufedern.

Der Praxisanteil eines Bachelorstudiums an der ZHAW ist mit 1500 Stunden schon ziemlich hoch.

Daniela Wirz: Ja, und die Praxisausbildung ist eine wichtige, aber nicht die einzige Möglichkeit, Realitätsbezug herzustellen. Ab Herbst bieten wir beispielsweise neu die Möglichkeit an, dass Bachelorstudierende sich ein zivilgesellschaftliches Engagement oder die Mitarbeit in einem Projekt mit Bezug zu Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit in Form von ECTS-Credits anrechnen lassen können. Damit wollen wir ein zusätzliches Fenster zur Praxis öffnen.

Was sind weitere Gründe für die Abwanderung aus dem Berufsfeld?

Lucrezia Bernetta: Oft ist es eine Mischung aus unbefriedigenden Arbeitsbedingungen und persönlichen Motiven. Am häufigsten genannt werden der Wunsch nach beruflicher Entwicklung, Mangel an gesellschaftlicher Anerkennung, fehlende Unterstützung durch Vorgesetzte, psychische Belastung im Job, zu tiefer Lohn. Was den stationären Bereich angeht, so hören wir beim Fachverband AvenirSocial immer wieder, dass Arbeitnehmende trotz Teilzeitanstellung bis zu sechs oder sogar sieben Tage am Stück arbeiten müssen; das ist belastend und nicht familienfreundlich. Und manchmal wird Pikettdienst nicht entlöhnt.

Erfolgreich erprobtes Modell

Dieser Ansatz findet in Schweizer Städten wie Solothurn, Winterthur, Olten, Luzern und seit neustem auch Chur immer grösseren Anklang. Schon länger bekannt und praktiziert, wird er in anderen Ländern. So wurde «Housing First» in Österreich bereits 2012 im Rahmen der Wiener Wohnungshilfe entwickelt. In dieser Zeit wurden rund 350 Personen erfolgreich betreut, wie die Studie «Housing First Guide Europe» (PDF 2.22 MB) festhält. Genutzt wurden dafür mehrheitlich Räume des sozialen Wohnungsbaus. Dessen hoher Anteil ist ein klarer Standortvorteil der österreichischen Hauptstadt. Und so sind auch die Zahlen beeindruckend: Eine Auswertung ergab eine Wohnstabilität von über 96 Prozent.

Vor grösseren Herausforderungen stehen dagegen Städte wie Zürich, wo die Leerwohnungsziffer rückläufig ist und Ende 2023 gerade einmal 0,06 Prozent betrug – das sind 144 Wohnungen. Die Mieten gehören zu den höchsten landesweit. Es verwundert also nicht, dass die Skepsis armutsbetroffener Personen in Zürich im Zusammenhang mit dem Wohnungsmarkt mit 90 Prozent besonders hoch ist.

Moralische Bewertung in der Praxis

Der aktivierende Sozialstaat bleibt auch auf individueller Ebene in der Praxis der Sozialen Arbeit nicht wirkungslos. So finden sich Spuren des Diskurses über Armut und Arbeitslosigkeit in Einstellungen und Sichtweisen von Sozialarbeitenden. Sie sind nicht davor geschützt, abwertende Begriffe und Bilder zu verinnerlichen, die sich auf institutionalisierter und auf kultureller Ebene verfestigt haben.

Selbst wohlwollend gemeinte Worte oder Angebote können auf unreflektierten Annahmen zu Hilfsbedürftigkeit oder mangelnden Ressourcen beruhen, die abwertenden Charakter haben und einer problematischen Klientelisierung Vorschub leisten. Solche Einstellungen können sowohl in der Kommunikation mit den sowie über die Adressat:innen hörbar werden. Zusätzlich laufen Sozialarbeitende Gefahr, die durch einen aktivierenden Sozialstaat vorgegebenen Kategorisierungen der Adressat: innen in die (nicht) Aktivierbaren, die Unwilligen oder die Chancenlosen zu verinnerlichen. Diese Einteilung geht in der Praxis mitunter einher mit einer moralischen Bewertung darüber, wer Hilfe verdient und wer nicht.

« Immer wieder wird bemängelt, dass in vielen Organisationen alle in etwa denselben Job zum selben Lohn machen, dies unabhängig vom Abschluss, sei das nun Fachhochschule oder Höhere Fachschule, Bachelor oder Master.»

Lucrezia Bernetta ist in der Sozialpädagogischen Familienarbeit tätig. Sie gehört zur Regionalleitung Zürich/Schaffhausen des Berufsverbands AvenirSocial und vertritt die SP in der Sozialbehörde der Stadt Zürich.

Zürich will Erfahrungen sammeln

Dies zeigten Ergebnisse der ersten Schweizer «Coordination nationale» im vergangenen Jahr, einer Studie mehrerer Universitäten sowie des Nationalfonds zum Ausmass der Obdachlosigkeit in den acht grössten Städten der Schweiz. Für die Untersuchung wurden betroffene Menschen ab 18 Jahren in einer quantitativen Face-to-Face-Situation befragt.

Dennoch überzeugt der Ansatz auch in Zürich, wo in einem Pilotprojekt getestet wird, wie die Prinzipien von «Housing First» in der Stadt umgesetzt werden können. Im vergangenen Jahr startete die Vorbereitungsphase, noch vor den Sommerferien begann die operative Phase. Geleitet wird das Pilotprojekt von den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (SEB), wo es dem Geschäftsbereich Wohnen und Obdach angegliedert ist.

Was ist das Ziel des Projekts? «Wir möchten möglichst breite Erfahrungen sammeln», lautet Stefan Bänis Antwort. Der Leiter Geschäftsbereich Wohnen und Obdach im Sozialdepartement erklärt, wie das Pilotprojekt geplant ist: In einem ersten Schritt werden seit Juli Adressat:innen einer Liegenschaft, die bereits von der städtischen Wohnintegration betreut wurden, neu nach den Prinzipien von «Housing First» unterstützt. Zusätzliches Ziel ist, bis Ende Jahr obdachlose Menschen auch in Einzelwohnungen privater oder genossenschaftlicher Trägerschaften unterzubringen.

Mehr Bewusstsein

Wo aber könnte eine klassismuskritische Soziale Arbeit ansetzen? Zum einen sollte die Soziale Arbeit wieder politischer werden. Fundierte Klassenanalysen und das Wissen über strukturelle Ursachen sozialer Ungleichheiten müssen im Studium der Sozialen Arbeit vermittelt werden. Es braucht eine kritische Auseinandersetzung mit der Terminologie des aktivierenden Sozialstaates und den vorherrschenden Klassifikationen des Sozialwesens sowie ein Bewusstsein dafür, dass auch Methoden und Theorien der Sozialen Arbeit klassistischen Trends unterliegen können.

Auf individueller Ebene sollten sich Fachkräfte weiterbilden und mit ihren eigenen Verstrickungen in klassistische Strukturen auseinandersetzen. Dazu gehört auch, sich der eigenen Klassenposition bewusst zu werden und sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was der Klassenunterschied zwischen Fachpersonen und Adressat:innen für die Beziehungsarbeit und die Herstellung von Verständnis und Vertrauen bedeutet. Häufig sind etwa Bewertungen darüber, was Sozialarbeitende für die Adressat:innen als erstrebenswert erachten (z.B. betreffend Erwerbstätigkeit, Bildung, Erziehung und Freizeitaktivitäten) in unreflektierte und klassenspezifische Bewertungsstrukturen eingelassen. Um sich dessen bewusst zu werden, braucht es institutionalisierte Reflexions- und Diskussionsräume.

Regula Enderlin: Ich finde den Ansatz vielversprechend, neue Arbeitszeitmodelle einzuführen. Bei Schicht ist vor allem der Wechsel problematisch. Wie im Spital könnten auch stationäre sozialpädagogische Einrichtungen Jobprofile erstellen, bei denen man nur Nachtschicht macht – oder eben keine. Wir prüfen derzeit ein solches Projekt. Eine allgemeine Erhöhung des Lohnniveaus scheint mir nicht zwingend die Lösung für den Fachkräftemangel zu sein. Er betrifft schliesslich auch Branchen, in denen die Löhne höher sind. Aber was die Abgeltung von Nacht- und Wochenendschichten angeht, muss etwas getan werden. Sie ist zu tief.

Wie im medizinischen Bereich ächzen auch im Sozialwesen viele unter der Dokumentationspflicht.

Regula Enderlin: Vieles, was nicht im direkten Klient:innen-Kontakt stattfindet, gilt als Administration. Aber das muss man differenzierter anschauen. Teamsitzungen sind unabdingbar, ebenso die Falldokumentation für eine saubere Übergabe innerhalb des Betreuungsteams und die Förderplanung als Reflexionsraum. Im Betrieb, den ich früher leitete, investierte ich viel, damit für das Erstellen der Berichte möglichst wenig Zeit beansprucht wurde. Sie purzelten mehr oder weniger aus den Standortbestimmungen und Förderplandokumenten heraus.

Lucrezia Bernetta: Das ist leider vielerorts nicht der Fall, oft dauert es eine Stunde oder länger pro Bericht.

Regula Enderlin: Wenn man mit der Förderplanung arbeitet und gut dokumentiert, an welchen Zielen wie gearbeitet wird und ob die Ziele erreicht wurden, dann sind die Berichte meines Erachtens schon fast geschrieben. Aber wenn ich höre, dass mit dem Schreiben von Berichten eine Wertschätzung gegenüber den Klient:innen ausgedrückt werden soll, läuft etwas schief. Berichte dürfen nicht zum Selbstzweck geschrieben werden. Die Wertschätzung muss viel früher mitgedacht werden, nämlich bei der Förderplanung und bei den Standortbestimmungen.

Und was müsste getan werden, damit der Wunsch nach beruflicher Entwicklung erfüllt werden kann?

Lucrezia Bernetta: Immer wieder wird bemängelt, dass in vielen Organisationen alle in etwa denselben Job zum selben Lohn machen, dies unabhängig vom Abschluss, sei das nun Fachhochschule oder Höhere Fachschule, Bachelor oder Master.

Daniela Wirz: Hier könnte man nochmals den Vergleich mit dem Gesundheitsbereich wagen und einen Skill-Grade-Mix implementieren. Man setzt dann die Teams in Bezug auf Fähigkeiten sowie Berufs- und Lebenserfahrung zusammen. Mit unterschiedlichen Verantwortungs- und Tätigkeitsbereichen ist auch eine unterschiedliche Entlöhnung naheliegend – und die Chance, sich zu entwickeln, allenfalls Karriere zu machen.

Regula Enderlin: Ich bezweifle, dass die Fachkarriere das Problem des Fachkräftemangels löst.

Warum?

Regula Enderlin: Weil sie die Zufriedenheit der Hochqualifizierten nicht steigert. Die Arbeit selbst wird dadurch nicht attraktiver, man hat nicht auf einmal mehr Zeit für die Klient:innen. Das sieht man in den Spitälern, wo das gemacht wird. Es ist viel wichtiger, dass die Mitarbeitenden sich durch Weiterbildungen für die immer anspruchsvoller werdenden Aufgaben besser qualifizieren können, damit sie gesund bleiben und nicht ausbrennen und kündigen. Ihre Gesundheit ist ein hohes Gut.

Ist wegen dieser Art der Belastung die Fluktuation im stationären Bereich besonders hoch?

Regula Enderlin: Wir haben keine statistische Gewissheit, dass dem wirklich so ist. Sicher ist aber, dass die Belastung steigt, etwa wegen der zunehmend komplexeren Biografien von Kindern und Jugendlichen durch Traumatisierungen und Bindungsstörungen. Wir stellen auch mehr grenzverletzendes Verhalten fest. Immer weniger Fachpersonen wollen sich das antun. Andere gehen, weil sie wegen Unterbesetzung überlastet oder unbefriedigt sind, da sie zu wenig Zeit für die Beziehungsarbeit mit den Klient:innen haben. In einer solchen Situation müssen Organisationen die harte Entscheidung fällen, ob sie ihre Mitarbeitenden schützen und behalten wollen – oder die Zahl der angebotenen Plätze reduzieren, dies mit der Folge, dass Kinder und Jugendliche auf der Strecke bleiben.

Was kann man dagegen tun?

Regula Enderlin: Abgesehen von neuen Arbeitszeitmodellen und Investitionen in die Weiterbildungen braucht es genügend Fallsupervisionen und Teamintervisionen. Seit man über den Fachkräftemangel spricht, hat sich hier etwas in Bewegung gesetzt. Das finde ich positiv.

Lucrezia Bernetta: AvenirSocial hat vor Kurzem Best-Practice-Beispiele gesammelt, wie man die Arbeitsbedingungen verbessern und die Zufriedenheit steigern könnte. Es handelt sich um Massnahmen, die keine grossen politischen Veränderungen voraussetzen, sondern von Führungspersonen relativ schnell umgesetzt werden können. Zum Beispiel, berufspolitisches Engagement zu ermöglichen oder Teamzeit so zu gestalten, dass Mitarbeitende ohne Führungsfunktion Verantwortung übernehmen können.

Regula Enderlin: Berufspolitisches Engagement und Lobby-

arbeit sind wichtig. Denn der Fachkräftemangel ist nicht einfach ein Problem der Sozialen Arbeit, sondern der gesamten Gesellschaft.

Daniela Wirz: Als Expertin im Zulassungsverfahren für das Bachelorstudium höre ich in jüngster Zeit vermehrt, dass das Mitgestalten und das Weiterentwickeln von Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit auch Teil der Motivation sind. Dieses dritte Mandat, also der Bezug auf die eigene Fachlichkeit als Profession, ist eine wertvolle und wichtige Voraussetzung unter anderem für politisches Engagement. Organisationen sollten es Mitarbeitenden ermöglichen oder sie dabei fördern, das dritte Mandat wahrzunehmen.

Lucrezia Bernetta: In vielen Organisationen und Institutionen kommen die Führungspersonen nicht aus der Sozialen Arbeit, weshalb sie das Triplemandat oftmals nicht auf dem Radar haben. Es ist deshalb wichtig, dass in Leitungspositionen auch Fachpersonen aus der Sozialen Arbeit sind.

Regula Enderlin: In der Sozialraumorientierung geht es darum, die Angebote entlang dem Willen der Klient:innen – im Sinne des inneren Antriebs – zu machen. In der Praxis stelle ich aber fest, dass Fachleute immer noch häufig davon ausgehen, dass sie wissen, was als nächster Schritt angesagt ist. Dass man das reflektiert und aus dieser Haltung herauskommt, das wäre für mich wichtig im Triplemandat. Nicht nur berufspolitisches Engagement, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung damit, was Soziale Arbeit in der Gesellschaft macht. Diese Reflexionsprozesse müssen in den Institutionen passieren, angestossen oder zumindest unterstützt von Führungspersonen.

Daniela Wirz: Ich finde beide Aussagen wichtig und richtig. Und sie unterstreichen die Relevanz und die Sinnhaftigkeit eines konsekutiven Masters in Sozialer Arbeit. In unserem Fall qualifiziert er die Absolvent:innen je nach gewählter Profilrichtung genau für die kritische Reflexion und die Bearbeitung komplexer Fragestellungen, dies sowohl für Personen mit als auch für Personen ohne Führungs- oder Fachverantwortung.

Gibt es auch strukturelle Massnahmen, die sich rascher umsetzen lassen?

Daniela Wirz: Nicht ganz schnell, aber doch schneller als ein sozialpolitischer Wandel, ist die Einbindung von Quereinsteiger:innen. Wir kennen die konkrete Zielgruppe noch nicht, können aber einmal breit an Zugewanderte, an Menschen mit Qualifikationen in einem anderen Bereich, Freiwillige, Pensionierte oder eben auch Konzepte von Service User Involvement denken. Es gibt viele interessante Ansätze und es ist wichtig, dass wir sie gut und bald prüfen, um diese Personen für die Arbeit in der Praxis zu qualifizieren.

Ausbalanciertes Angebotssystem

Wissenschaftlich begleitet und nach Abschluss evaluiert wird das Pilotprojekt von der ZHAW Soziale Arbeit. Martial Jossi, der diesen wissenschaftlichen Teil leitet, sagt: «Die Wohnungssuche gestaltet sich für sehr viele Menschen in der Schweiz schwierig, vor allem in den Ballungszentren. Personen mit multiplen Problemlagen, die von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffen sind, sind daher besonders belastet.» Gerade deshalb sei der «Housing First»-Ansatz so wichtig, betont Jossi: «Die Teilnehmenden schliessen neu einen eigenen Mietvertrag ab, dann folgt eine individuelle und selbstbestimmte Betreuung durch das zuständige ‹Housing First›-Team.»

Es zeigt sich auch an diesem Beispiel gut, wie wichtig es ist, den grundlegenden Ansatz von «Housing First» an die jeweiligen örtlichen und sozialen Situationen anzupassen. Zwar hat sich etwa auch in den USA viel getan in den letzten Jahren. Und doch unterscheidet sich das soziale Sicherungssystem stark von dem in der Schweiz oder anderen europäischen Ländern. Wie ist es also möglich, diesen neuen, gänzlich anderen Ansatz von Wohnungshilfe neben dem bereits etablierten System umzusetzen?

Neue Eventreihe: «Forum S»

Im Herbst 2024 startet an der ZHAW Soziale Arbeit die neue Veranstaltungsreihe «Forum S – Diskurs Reflexion Kritik». In diesem Format werden aktuelle sozial- und gesellschaftspolitische Fragen mit Gäst:innen diskutiert. «Forum S» fördert fachliche Reflexion und kritischen Diskurs. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, Mitarbeitende, Fachpersonen aus der Praxis sowie weitere Interessierte, die sich mit der Disziplin und Profession der Sozialen Arbeit auseinandersetzen.

SUSANNE BECKER lehrt im Studiengang Soziale Arbeit an der IU Internationale Hochschule in Deutschland. Die Soziologin leitet Workshops zu Klassismus und ist Social Justice & Diversity Trainerin. Becker ist die erste Gästin der neuen Veranstaltungsreihe «Forum S».

Veranstaltung zum Fachkräftemangel in Sozialer Arbeit

Haben Sie Erfahrung mit Fachkräftemangel in Ihrer sozialen Organisation?

Bei der Veranstaltung vom 5. Dezember 2023 beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen:

- Welche Faktoren tragen zum Fachkräftemangel bei, und wie können wir ihnen entgegentreten?

- Welche kreativen Ansätze und bewährten Praktiken gibt es, um Fachkräfte für die Soziale Arbeit zu gewinnen und im Berufsfeld zu halten?

- Wie können Bildungsinsitutionen, Praxispartner:innen und Behörden für eine Lösung zusammenspannen?

Wir sind gespannt auf Ihre Analyse des Fachkräftemangels und Ihre Ideen, diesen zu entschärfen.

Weitere Informationen und Anmeldung

«Hierzulande gibt es bereits viele Angebote, die bereits ähnlich wie ‹Housing First› oder nach einzelnen Prinzipien dieses Ansatzes funktionieren und damit erfolgreich sind», sagt Martial Jossi. Wichtig sei, dass man «Housing First» als ganzheitlichen neuen Ansatz in der Obdachlosenhilfe verstehe. Angebote, die sich danach ausrichten, sollten dementsprechend konzipiert und ausgestaltet werden.

Ganz konkret werden im Leitfaden «Housing First Guide Europe» die acht Grundprinzipien beschrieben: Wohnen ist ein Menschenrecht; Nutzer: innen müssen sich nicht zu einer Behandlung oder Betreuung verpflichten und sie haben Wahlfreiheit und Entscheidungsmöglichkeiten; das ganzheitliche Wohlbefinden steht im Fokus (Recovery-Orientierung); Drogen- und Alkoholkonsum sind nicht verboten, sondern man versucht in der Betreuung, den problematischen Konsum zu vermindern (Harm-Reduction); aktive Beteiligung ohne Druck und Zwang; personenzentrierte Hilfeplanung; flexible Hilfen so lange wie nötig.

Angebotssystem weiterentwickeln

Doch wie sieht es mit dem generellen Bedarf für «Housing First» in der Stadt Zürich aus? «Wir verfügen bereits über ein sehr gut ausbalanciertes Angebotssystem, das wir laufend weiterentwickeln», ordnet Stefan Bäni den Ansatz im lokalen Kontext ein. Und zumindest im niederschwelligsten Angebot, der Notschlafstelle, können sie derzeit auch keine signifikante Zunahme von schwer psychisch kranken Obdachlosen feststellen.

«Dennoch», so Bäni, «leiden 96 Prozent aller erwachsenen Einzelpersonen in unseren Einrichtungen an mindestens einer psychischen Erkrankung.» Dies zeige die gemeinsame Studie des Geschäftsbereichs Wohnen und Obdach und der Städtischen Gesundheitsdienste, kurz WOPP-Studie, aus dem Jahr 2021. Laut dieser Untersuchung hat sich der psychische Gesundheitszustand der Klient: innen weiter verschlechtert.

In den kommenden Jahren weiterverfolgt wird der «Housing First»-Ansatz auch in Basel. «Wir bleiben hoffentlich dran», sagt Thomas Frommherz. Die Heilsarmee bewerbe sich für das fixe Mandat, in welches das Pilotprojekt bald überführt wird. Hilfreich seien ausserdem neue Bau- und Wohnprojekte sowie Kooperationen wie etwa mit der Christoph-Merian-Stiftung. Auch dort habe «Housing First» bereits einen Funken gezündet.

Wohlstandsgefälle begünstigt Kinderhandel

Dieser Fall zeigt, dass es bei den Adoptionen von Kindern aus Sri Lanka zu Missbrauch kam, wenn es darum ging, die unerfüllten Kinderwünsche von Ehepaaren aus reichen westlichen Industrieländern wie Deutschland, Schweden oder der Schweiz zu erfüllen. Beauftragt vom Bundesamt für Justiz, hat nun das Institut für Kindheit, Jugend und Familie des Departementes Soziale Arbeit der ZHAW in einem Forschungsprojekt unter der Leitung von Nadja Ramsauer dieses dunkle Kapitel historisch aufgearbeitet.

Um die unerfüllten Kinderwünsche von Paaren aus reichen Ländern zu befriedigen, entstand in Sri Lanka in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre ein regelrechter Adoptionsmarkt, der von einem Netzwerk von Anwälten und Agentinnen beherrscht wurde. Die Vermittlung von sri-lankischen Adoptivkindern war für die Akteure vor Ort aufgrund des grossen Armuts- und Lohngefälles zwischen den beteiligten Ländern lukrativ, was Korruption begünstigte. In den 1980er-Jahren gelangten Tausende von sri-lankischen Kindern unter zweifelhaften, mitunter illegalen Bedingungen in europäische Länder. Die Schweizer Behörden stellten zwischen 1973 und 1997 insgesamt 950 Einreisebewilligungen für Kinder aus Sri Lanka aus. Trotz alarmierender Berichte erwogen sie nie einen Einreisestopp.

Behörden beugen sich dem Lobbying

In Sri Lanka selbst wurde seit 1981 kritisch über diese illegalen Adoptionen berichtet und der Kinderhandel wurde unmissverständlich offengelegt. Hierzulande erfuhren nicht nur die Bundes- und Kantonsbehörden davon, sondern auch eine breite Öffentlichkeit: Wer eine Tageszeitung oder Wochenzeitschrift las, war darüber bereits im Frühjahr 1982 im Bild. Doch die aufgedeckten Kinderhandelsnetze waren für viele der hiesigen Adoptionsinteressenten kein Grund, auf die Erfüllung ihres Kinderwunsches zu verzichten. Viele reisten nach Sri Lanka, oft auch ohne eine von den Behörden anerkannte Vermittlungsstelle beizuziehen. Doch auch diese Vermittlungsstellen waren keine Garantie dafür, dass die Annahme eines sri-lankischen Babys gesetzeskonform verlief. Mitunter wurden auch die Adoptiveltern getäuscht.

Gerade die anerkannten Vermittlungsstellen machten bei den Schweizer Behörden Druck, Auslandsadoptionen unter gelockerten Rahmenbedingungen abzuwickeln. Der Gründer von Terre des hommes, Edmond Kaiser, lobbyierte dafür in den 1970er-Jahren in Bern. Ebenso die St. Galler Vermittlerin Alice Honegger, die 1984 gemeinsam mit dem St. Galler CVP-Nationalrat Edgar Oehler beim Bundesamt für Ausländerfragen, dem heutigen Staatssekretariat für Migration, eine erleichterte Einreisepraxis durchbrachte.

Aufsicht versagt

Gravierend fällt in der historischen Bewertung aus, dass die Behörden beim Bund und in den Kantonen früh Kenntnis über den kommerziellen und teilweise illegalen Charakter der Vermittlungen hatten. Trotzdem konnten Kinder aus Sri Lanka ohne Zustimmungserklärung ihrer leiblichen Eltern einreisen. Die zuständige St. Galler Aufsichtsbehörde liess die Vermittlerin Alice Honegger jahrzehntelang gewähren, obwohl sich Klage an Klage reihte und Alice Honegger sich immer wieder über die behördlichen Anordnungen und Verbote hinwegsetzte.

Den Schweizer Behörden war bekannt, dass in Colombo Kinder gegen Geld, Güter des täglichen Bedarfs und Luxuswaren eingetauscht wurden. Die Personen, die Kinder aus Sri Lanka in die Schweiz vermittelten, waren Teil eines korrupten Systems wie Dawn de Silva oder die Anwältin Rukmani Thavanesan-Fernando. Andere dockten an dieses System an wie die St. Galler Fürsorgerin Alice Honegger und für kurze Zeit auch Terre des hommes Lausanne.

Die Schweiz und Sri Lanka arbeiteten in dieser Angelegenheit nicht zusammen, um den Kinderhandel gemeinsam einzudämmen. Nicht einmal ein sri-lankischer Minister, den der Geschäftsträger der schweizerischen Botschaft Claude Ochsenbein zu einer Unterredung nach Bern schicken wollte, war willkommen. Vielmehr berief sich das Bundesamt für Ausländerfragen auf seinen begrenzten Zuständigkeitsbereich und schob das Problem an die schweizerische Vertretung in Colombo ab.

Mangelhafte Adoptionsverfahren in den Kantonen

Bei den Adoptionsverfahren zeigte sich, dass auch die Vertreter der Kantons- und Gemeindebehörden nicht genau hingeschaut und fehlende oder widersprüchliche Dokumente akzeptierten. Auf klaren Herkunftsangaben und Zustimmungserklärungen von leiblichen Eltern zu bestehen, wäre trotz der kleinteiligen föderalistischen Verteilung von Kompetenzen möglich und eine sorgfältige Prüfung bereits bei der Einreise notwendig gewesen: Denn kam ein sri-lankisches Kind in die Schweiz, lebte es zunächst während zwei Jahren als Pflegekind in einer Familie. Bei einem ablehnenden Adoptionsentscheid hätte es kaum mehr in seine Heimat zurückgeschickt werden können. Alles in allem wurde deutlich, dass Kinder für Eltern gesucht wurden und nicht Eltern für Kinder.

Nachbarschaft von Sozialer Arbeit und Kunst

Hierzulande weist soziokulturelle Arbeit schon lange eine gewisse Nähe zu spielerischer, musischer, gestalterischer Arbeit und letztlich zu einer mehr oder weniger künstlerischen Herangehensweise auf. Exemplarisch zeigt sich dies in den Zürcher Gemeinschaftszentren: Hervorgegangen aus den Robinson-Spielplätzen der 50er und frühen 60er Jahre, verfügen viele dieser soziokulturellen Quartiertreffs über gut ausgestattete Werkstätten und Labors und bieten Räume für Musik, Tanz und Theater.

Wenngleich die soziokulturelle Animation in der Schweiz gemeinhin der Sozialen Arbeit zugeordnet ist, kann sie also auch als Brücke hin zu den Künsten begriffen werden. Allein das dem Begriff der Soziokultur innewohnende Interesse an der Kultur darf als Antenne in die Sphäre der Künste gelesen werden. Dieses Ausgreifen der Sozialen Arbeit lässt sich unter dem Zusatz der Kunstorientierung noch akzentuieren. Wenn von «Kunstorientierter soziokultureller Animation» die Rede ist, dann liegt dem ein Verständnis animatorischer Praxis zugrunde, welches einerseits sozialarbeiterische und sozialpädagogische Methoden mit den Künsten in Verbindung bringt und umgekehrt Vermittlung und Pädagogik in den Künsten mit dem Blick auf soziale Aufgabenstellungen und Problemlagen betreibt.

Projekt «Übergang in die Selbständigkeit: Pflegekinder wirken mit!»

Vor diesem Hintergrund realisierte die ZHAW Soziale Arbeit das Projekt «Übergang in die Selbständigkeit: Pflegekinder wirken mit!». Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt untersuchte, wie Pflegekinder auf den Übergang in die Selbständigkeit vorbereitet werden, wie sie diese Vorbereitung einschätzen, wie sie den Auszug aus der Pflegefamilie erlebten und welche Unterstützung sie für den Übergang ins Erwachsenenalter benötigt hätten. Das Projekt wird von der Stiftung Mercator Schweiz finanziert.

Ziel des partizipativen Projekts ist es, Pflegekinder stärker an der Vorbereitung auf den Übergang in die Selbständigkeit zu beteiligen. Im Zentrum stehen deshalb die Ideen und Vorschläge von (ehemaligen) Pflegekindern. Ihre Erfahrungen und Bedürfnisse wurden mit einer Befragung erfasst. Zudem begleitete eine Gruppe von ehemaligen Pflegekindern das ZHAW Forschungsteam während der gesamten Projektdauer in regelmässigen Treffen kritisch. Diese Begleitgruppe nimmt verschiedene Aufgaben wahr und wirkte insbesondere bei der Entwicklung von Unterstützungsangeboten mit. Basierend auf den Ergebnissen des Projekts entstanden ein Mentoring-Programm und eine Website.

Empfehlungen statt Verbindlichkeit

Dies bedeutet konkret: Der Grundbedarf für den Lebensunterhalt wird gesenkt und viele Betroffene müssen ihre Wohnung aufgeben und in eine Kollektivunterkunft ziehen. Zudem besteht die Gefahr, dass Integrationsmassnahmen nicht mehr finanziert werden. Das Geld reicht nicht mehr für grundlegende Dinge wie ein Busticket für die Lokalzone, Medikamente oder Spielgruppenplätze. Wie das neue Gesetz konkret umgesetzt wird, kann jede Gemeinde selbst entscheiden. Das heisst, je nachdem, in welcher Gemeinde jemand wohnt, fallen die gezahlten Gelder unterschiedlich tief aus. Eine Einzelperson ab 25 Jahren erhält in Dielsdorf beispielsweise CHF 300 im Monat für Mietkosten. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS empfiehlt in ihren Richtlinien einen Betrag von CHF 1200. Zürich ist eine der Gemeinden, die sich an den SKOS-Richtlinien orientieren und sich dafür aussprachen, die Mietkostenbeiträge nicht zu senken. Doch auch hier – im besten Fall also – erfahren die Betroffenen eine Kürzung um ein Drittel ihrer bisherigen Unterstützungsleistungen. «Gemeindelotto» nennt Moritz Wyder, Geschäftsleiter des Vereins map-F, diesen Zustand, der in seiner Brisanz noch dadurch verstärkt wird, dass vorläufig aufgenommene Personen, die auf Asylfürsorge angewiesen sind, die Gemeinde neu nicht mehr wechseln dürfen. Selbst wenn sie woanders eine bezahlbare Wohnung finden, was schwierig genug ist.

Was macht eigentlich ein Institut für Sozialmanagement?

Marianne: Wir beraten, begleiten und bilden Menschen aus, die in Non-Profit-Organisationen ihr berufliches Handeln professioneller, innovativer und zukunftsweisend reflektieren und gestalten wollen und wissenschaftlich fundieren möchten. Zugleich erforschen wir mit unseren Praxispartnerinnen und -partnern z.B. Partizipationsprozesse oder die Konstruktion von Wirksamkeit.

Christian: Wir hängen uns rein. In alles, was Akteuren und Organisationen hilft, besser zu arbeiten und besser zusammenzuarbeiten. Zu uns kommen Leute aus dem Sozialen, aus der Bildung und aus der Gesundheit. Wir sind selbst ein transdisziplinärer Haufen, und wir brennen für diese Themen.

Welche Faktoren entscheiden über die Nutzung?

Die Studie zeigt, dass die Schweiz über ein vielfältiges Angebot verfügt. Dieses ist aber teilweise nicht auf die Bedürfnisse der Zielgruppen ausgerichtet und weist im Kinder- und Erwachsenenbereich Versorgungslücken auf.

Der entscheidende Einflussfaktor für die Nutzung einer Tages- oder Nachtstruktur ist der Leidensdruck der Angehörigen. Eine bedeutende Rolle spielen zudem der Pflege- und Betreuungsbedarf, die Lebenslage der Nutzerinnen und Nutzer sowie ihrer Angehörigen, die Finanzierung des Aufenthalts, das konkrete Angebot in der Region sowie die Niederschwelligkeit der Tages- und Nachtstruktur in Form flexibler Öffnungszeiten, kurzfristiger Nutzungsmöglichkeiten und eines Fahrdienstes.

Rentenbeziehende mit mehr als einer Heimat

Sozialarbeitende in Beratungsangeboten im Alters- und Migrationsbereich haben zunehmend mit dieser Personengruppe zu tun. Ergebnisse aus früheren Studien zeigen, dass transnationale Lebensmuster zumindest für einen Teil von ihnen eine grosse Bedeutung haben. Sie pendeln beispielsweise zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland, leisten finanzielle Transfers ins Herkunftsland oder bieten umfangreiche Unterstützung, die nicht nur finanzieller Art ist (z.B. pflegerische, administrative und emotionale Unterstützungsbeziehungen zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland). Diese transnationalen Bezüge fordern die Soziale Arbeit, die bisher eher lokal orientiert ist, heraus.

Foster Care and Diversity

After a warm and stimulating welcome by Prof. Dr. Dorothea Christ, Director of the Center for Development and Services of the ZHAW, School of Social Work, the participants were welcomed and introduced to the conference topic by ZHAW Foster Care Researchers Dr. Daniela Reimer, Prof. Karin Werner and Renate Stohler.

Lectures on diversity and youth welfare by Prof. Dr. Stefan Köngeter (FH St Gallen) and on the relationship between diversity and foster care by Prof. Dr. Klaus Wolf (University of Siegen) set an excellent framework for the topic on the first day of the conference. Prof. Dr. Andreas Bernard (Leuphana University Lüneburg) gave a lecture on "New reproductive technologies and the new order of the family", providing a stimulating view of the conference topic from the outside.

The conference topic was discussed in depth on both days in various parallel workshop sessions featuring a total of 33 presentations. The relationship between diversity and normality, the relationship between special circumstances and general foster care issues, the (lack of) diversity of social services and thematic gaps were emphasized again and again. Among other things, it became clear that in many countries, birth families still receive little attention in foster care – both in research and in practice. Dr. Hélène Join-Lambert (Univ. Paris-Nanterre) and Dr. Daniela Reimer (ZHAW) summarized these points in their final contribution.

von Tim Tausendfreund und Ida Ofelia Brink

«Ich kann nicht entscheiden: ‹Wir gehen jetzt auf den Mond!› Die Eltern könnten ja vielleicht sagen: ‹Wir wollen lieber auf den Mars.› Aber wenn ich erwachsen bin und allein, dann kann ich sagen: ‹Ich möchte auf den Mond und nicht auf den Mars!› Und niemand kann mir sagen: ‹Du darfst nicht!›»

So lautet die Antwort eines Kindes auf die Frage, wie es über seine Zukunft denkt. Sie stammt aus Diskussionen, die wir ergänzend zur grossangelegten Befragung der «Children’s Worlds»Studie durchgeführt haben. Und sie macht deutlich: Es ist wichtig, dass Kinder mitbestimmen können.

Geleitet von ethischen Prinzipien

Zum Beispiel braucht es viele andere Menschen, damit das Aufwachsen gut gelingt. Aber nicht nur dafür. Man kann sagen: Es braucht die anderen. Immer. In manchen Fällen braucht es sie, weil die Lebenswelt klein ist und der Anregungen wenig sind. In anderen Fällen sind die anderen nötig, weil die eigene Lebenswelt zu schnell gross wird und man sich darin zu verlieren droht.

Das erste, für zwei Jahre geltende Motto des WSWD entstammt der «Globalen Agenda für Soziale Arbeit und Soziale Entwicklung 2020 – 2030», welche sich die Mitglieder der drei weltweit grössten Verbände für Soziale Arbeit gegeben haben. Es sind dies der International Council of Social Welfare (ICSW), die International Association of Schools of Social Work (IASSW) sowie die International Federation of Social Workers (IFSW). Das Thema der Global Agenda, ist die «Stärkung der Sozialen Solidarität und Globalen Verbundenheit». Geleitet von ethischen Prinzipien, haben Soziale Arbeit und ihre Fachpersonen eine tragende Rolle inne, Menschen, Gemeinschaften und Systeme so miteinander zu verbinden, dass Transformation sozial, inklusiv und nachhaltig auch gelingt.

Erbitterte Frauen, gleichgültige Ratsherren

Das reicht nicht aus. Im Namen des Vorstands der Frauenzentrale fordert Emmi Bloch schliesslich die Regierung auf, die Forderungen der Demonstrantinnen zu überprüfen und diese anzuhören. Ausserdem soll der Kantonsrat das Ausmass der Unterernährung erheben und das Rationierungssystem ausbauen.

Nachdem es wenige Tage später erneut zu einer Solidaritätskundgebung kommt, diesmal mit 15'000 Menschen, reichen am 17. Juni zum ersten Mal Frauen in Zürich eine Volkspetition ein. Bloch, selbst keine der Demonstrantinnen, ist an der Sitzung dabei und schreibt an jenem Abend in ihr Tagebuch: «Wahnsinnig gesteigerte Erbitterung einerseits, sträfliche Gleichgültigkeit andrerseits. Sie [die Bürgerlichen] sind ja, wie unsere vielen Frauen, eng befangen im eigenen Wesen und finden nicht den Weg, der sie an die Not der andern glauben lässt.»

Video-Aufzeichnung

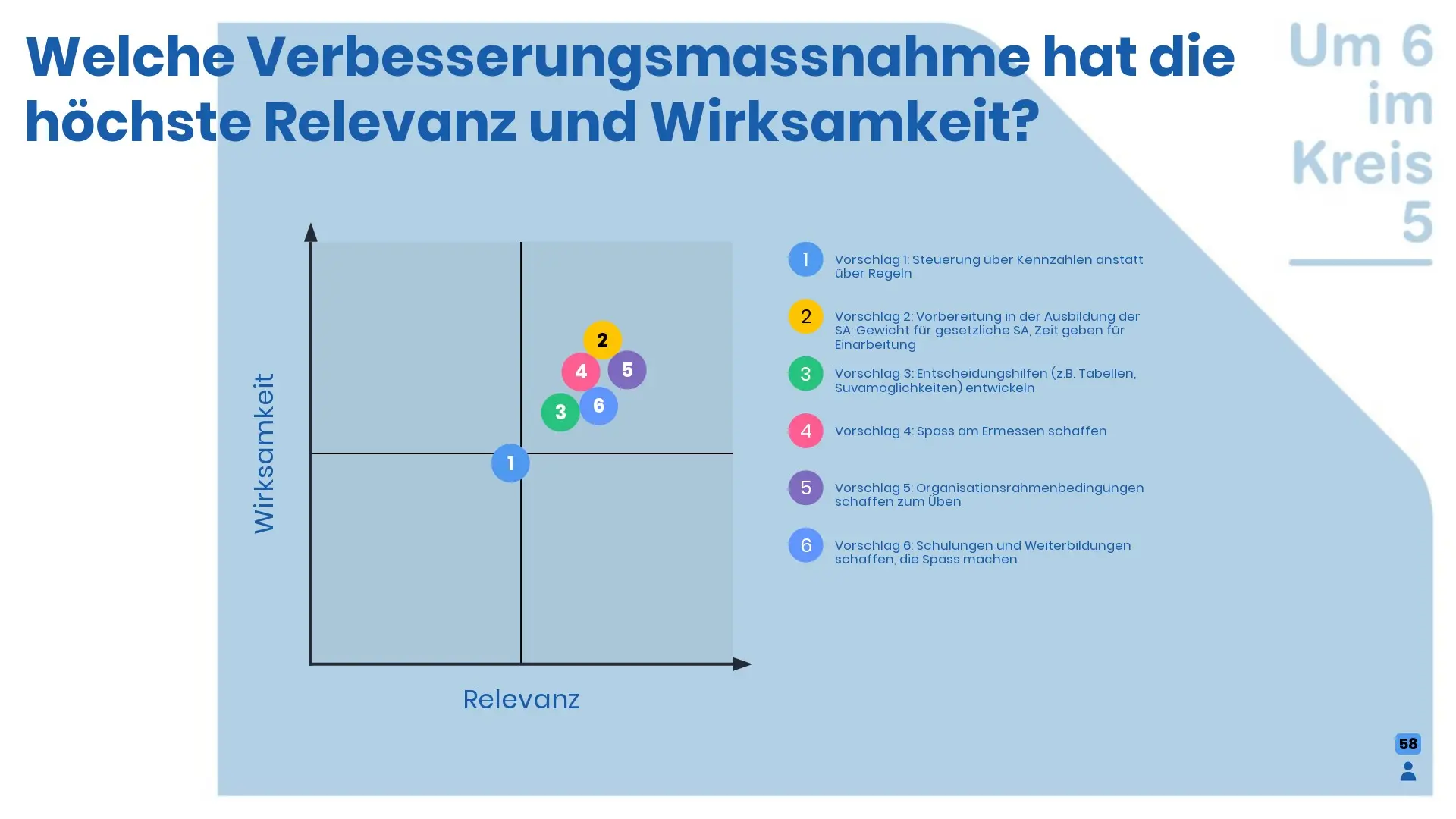

Handlungsmöglichkeiten aus Teilnehmendensicht

Die Veranstaltung ist auf grossen Anklang gestossen. Die im Themeneinstieg von den Podiumsgästen ausgeführte Ausgangslage rund um Ermessen in der Sozialhilfe wurde durch eine Publikumsbefragung ergänzt: Problematische Aspekte des Ermessens in der wirtschaftlichen Sozialhilfe zeigen sich dergemäss häufig auf struktureller Ebene: Zeitdruck, komplexe Dokumentations- und Regelwerke, aber auch wenig Raum zur gemeinsamen Entwicklung von Haltungen oder fehlende Zeit zum Üben erschweren Sozialarbeitenden das eigentlich hochinteressante Ermessen im Individualfall. Die Veranstaltungsteilnehmenden priorisierten entsprechend sowohl Verbesserungsmassnahmen auf organisationaler wie auch auf der Ebene der Ausbildung und Weiterbildung: Ermessen soll und darf Spass machen und organisationale Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass Sozialarbeitende das Handwerk des Ermessens üben und reflektieren können. Schliesslich obliegt es der Hochschule, der gesetzlichen Sozialen Arbeit mehr Gewicht zu geben und Lust auf die alltägliche berufliche Auseinandersetzung im Spannungsfeld der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu schaffen.

Ab 2022 plant die ZHAW Soziale Arbeit einen regelmässigen Fachaustausch mit der Praxis zum Thema Existenzsicherung. Interessierte melden sich bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse: netzwerkexistenzsicherung.sozialearbeit@zhaw.ch

Video-Aufzeichnung

Video-Aufzeichnung

Video-Aufzeichnung

Video-Aufzeichnung

Studentischer Lehrpreis

Video-Aufzeichnung

Video-Aufzeichnung

Downloads

Nachfolgend können Sie die Präsentation zur Veranstaltung als PDF herunterladen:

Präsentation «Der lange Schatten des Krieges: Auswirkungen auf junge Menschen» (PDF 1.37 MB)

Downloads

Nachfolgend können Sie die Präsentation zur Veranstaltung als PDF herunterladen:

Präsentation «Selbstbestimmungsgesetz: Aufbruchstimmung auch für Angehörige?» (PDF 538 kB)

Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»

Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.

Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»

Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.

Gemeinsames Weiterbildungsangebot zweier Hochschulen

Auf der spannenden Nachbarschaft von Fachmitarbeitenden, welche mit unterschiedlichen professionellen Prägungen im soziokulturellen Feld tätig sind, fusst auch der Zertifikatslehrgang CAS Werkstatt Soziokultur. Dieser fand – seine Vorläuferkurse eingerechnet – seit 2005 alle zwei Jahre statt. Grundlage war stets und ist immer noch die Kooperation zweier Zürcher Hochschulen: der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, wo auch die Soziale Arbeit verortet ist, und der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), wo Kunstvermittlung und Kunstpädagogik in verschiedenen Sparten gelehrt wird. Aus dieser langjährigen Zusammenarbeit entwickelte sich eine spannungsvolle und fruchtbare Auseinandersetzung mit dem jeweiligen professionellen Selbstverständnis und mit den unterschiedlich geprägten methodischen Herangehensweisen an soziokulturelle Arbeit.

map-F – ein Verein setzt sich ein

Als das Stimmvolk im Kanton Zürich im September 2017 entschied, dass vorläufig Aufgenommenen die Leistungen gekürzt werden sollen, haben sich Vertreterinnen und Vertreter des «Nein-Komitees» zusammengetan und map-F gegründet. Der Verein macht sich für vorläufig aufgenommene Personen stark und dient ihnen und von der Gesetzesänderung betroffenen Organisationen und Behörden als Anlaufstelle. Eines seiner wichtigsten Anliegen: Es sollen angemessene Mindeststandards festgelegt werden, die für alle Zürcher Gemeinden verbindlich sind. Durch Öffentlichkeitsarbeit und Einflussnahme auf den gesellschaftspolitischen Diskurs sollen zudem die Situation für die Betroffenen langfristig verbessert und deren Integration gefördert werden.

Moritz Wyder hat einen Bachelorabschluss in Sozialer Arbeit von der ZHAW und ist seit April 2018 Geschäftsleiter von map-F. Dass die Gesetzesänderung eine Verschlechterung für die betroffenen Menschen bringen würde, sei klar gewesen, sagt er: «Der Verein sucht deshalb nach Möglichkeiten, die Lebensumstände der Betroffenen zu verbessern.» Solange keine gesetzliche Veränderung bewirkt werden könne, seien die Mitarbeitenden von map-F im Direktkontakt mit den Betroffenen meist in der Rolle der Informationsvermittler. Dies liege nicht zuletzt daran, dass die Gemeinden oft nicht klar und vollständig über die Gesetzesänderung und ihre Auswirkungen informieren würden. Die Mitarbeitenden von map-F erklären dann den Sachverhalt und dass es sich nicht um eine Bestrafung handle – auch wenn es sich so anfühlen möge. Durch den Kontakt mit map-F haben die Menschen zumindest die Möglichkeit, über ihre Situation zu sprechen und sich Gehör zu verschaffen. Und in manchen Fällen habe ein Rekurs durchaus Chancen und es könne eine Verbesserung erzielt werden, so Moritz Wyder. Doch der Verein sei bestrebt, mehr zu tun. Es sei den Mitarbeitenden von map-F darum wichtig, Einfluss auf den öffentlichen Diskurs zu nehmen. «Das Thema im Gespräch zu halten und langfristige Lösungen für ein Problem zu finden, das kurzfristig nicht gelöst werden kann», fasst Moritz Wyder die Ziele des Vereins zusammen.

«Wenn Prozesse nicht gut aufeinander abgestimmt sind und es im System knirscht, kann der Blick von aussen helfen.»

Wo besteht Handlungsbedarf?

Die Studie machte in fünf Bereichen einen Handlungsbedarf aus:

- Schliessen von Lücken in der Versorgung

- Bedarfsgerechtere Ausrichtung bestehender Angebote

- Verbesserte Vermittlung, Information und Begleitung durch Dritte

- Gezieltere Gestaltung der Übergänge ambulant-aufsuchend – intermediär – stationär

- Schliessen von Finanzierungslücken

Pioniere der Transnationalisierung

Transnationalitätsfragen sind in der Sozialen Arbeit selbstverständlich nicht nur im Kontext von älteren Menschen mit Migrationshintergrund relevant. Ein aktuelles Forschungsprojekt mit dem Titel «Transnationale Lebensräume und Unterstützungsnetzwerke älterer Migrantinnen und Migranten: eine Herausforderung für die Soziale Arbeit?» des Instituts für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe legt den Fokus aber auf ältere Menschen mit Migrationshintergrund, weil diese als eine Art «Pioniere der Transnationalisierung» betrachtet werden können. Die Studie geht der Frage nach, welche Implikationen die transnationale Lebensweise von Personen mit Migrationshintergrund auf konzeptionelle Grundlagen und Konzeptionen der Sozialen Arbeit hat.

Extensive exchanges, a book launch and plans for the future

The participants had time and opportunity for intensive exchanges and networking during coffee breaks as well as at the barbecue on the first evening, which was also the ideal occasion to celebrate the publication of the book “Improving education outcomes for children and young people in care: International research, policy and practice”, edited (inter alia) by two active network members, Dr. Patricia McNamara (University of Melbourne) and Dr. Carme Montserrat (University of Girona).

The network is also busy making further plans for the future: a new homepage will be launched in the coming months, a special issue with conference contributions is being prepared in cooperation with an international journal, and a short, low-threshold meeting will be held next year as part of the EUSARF 2020 Conference in Zurich.

The 11th International Foster Care Research Network Conference will take place in Barcelona in autumn 2021.

Kinder aus 35 Ländern

«Children’s Worlds» ist ein von der Jacobs Foundation geförderter Forschungsverbund, der zum dritten Mal Kinder aus der ganzen Welt befragte – zum ersten Mal auch in der Schweiz. Durchgeführt wurde die hiesige Teilstudie vom Institut für Kindheit, Jugend und Familie der ZHAW Soziale Arbeit, ermöglicht durch die Fondation Botnar und das Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich.

Mit einem thematisch breitgefächerten und international abgestimmten Fragebogen wurden Aussagen zum Wohlbefinden und zur Lebenssituation von Kindern gesammelt. Weltweit haben 128'000 Kinder aus 35 Ländern den Fragebogen ausgefüllt. Das ist eine grosse Chance, um Wissen über Bedarfe und Lebenslagen von jungen Menschen zu generieren und das öffentliche Bewusstsein für ihre Anliegen zu stärken.

Schwingungen zulassen

«I am Because We Are»: Dieser Satz bringt nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt selbst, sondern auch das Streiten und Ringen um Kompromisse in sozialen und politischen Spannungsfeldern zum Ausdruck. Darauf bezog sich denn auch der deutsche Soziologe Hartmut Rosa mit seinem Begriff der Resonanz: Unser Leben kann nur dann gelingen, wenn wir unsere Umwelt und unsere Mitmenschen wahrnehmen und Resonanzbeziehungen eingehen.

Wenn wir uns – um einen Begriff der Physik auszuleihen – sozusagen von den Schwingungen anderer anregen lassen. Wir verlieren damit zwar einen gewissen Anteil unserer Autonomie und unseres Individualismus, aber was wir gewinnen, ist viel mehr.

Video-Aufzeichnung

Wissenswertes zur Veranstaltung

Nachfolgend können Sie die Präsentation zum Inputreferat der Veranstaltung als PDF herunterladen:

Präsentation zur Veranstaltung «Schutz vor Machtmissbrauch im Jugendheim» (PDF 921 kB)

Erfahren Sie mehr zur Aktionsbox, die gemeinsam mit jungen Menschen im Projekt «Wie wir das sehen» der ZHAW Soziale Arbeit und Integras entstanden ist und durch die Stiftung Mercator Schweiz gefördert wurde. Sollten Sie Interesse an einer Aktionsbox «Wie wir das sehen» haben, um mit jungen Menschen u.a. über das Thema Intimität und Privatsphäre in den Austausch zu kommen und partizipatives Arbeiten zu fördern, können Sie diese hier bestellen.

Wissenswertes zur Veranstaltung

Nachfolgend können Sie die Präsentation mit den Inputreferaten als PDF herunterladen:

Veranstaltungspräsentation «Unterstützung für Armutsbetroffene ohne Sozialhilfe» (PDF 517 kB)

Erfahren Sie mehr zu der an der Veranstaltung erwähnten Studie zur Lebenslage von Armutsbetroffenen während der Pandemie.

Und falls Sie sich für die Problematik des Nichtbezugs von Sozialhilfe in der Migrationsbevölkerung und den Umgang damit in der Praxis interessieren, finden Sie in folgendem Projektbericht weitere Informationen.

Wissenswertes zur Veranstaltung

Nachfolgend können Sie die Präsentationen der Inputreferate als PDF herunterladen:

Umfrage-Resultate zum Download

Nachfolgend können Sie die Resultate der Menti-Umfrage ansehen:

Diplomfeier Bachelor und Master

Weiterführende Fragen

Man mag den Begriff kunstorientierte soziokulturellen Animation sperrig finden und als sprachlich wenig schön kritisieren. Die lange Wortfolge bietet jedoch wertvolle semantische Anknüpfungspunkte zur gedanklichen Auseinandersetzung mit dem damit abgesteckten Handlungsfeld. Die Fragen, denen es nachzugehen gilt, lauten: In welchem Verhältnis stehen künstlerische und sozialarbeiterische Praxen zueinander? Welches sind die Prägungselement der jeweiligen professionellen Sozialisation? Worin liegen die Unterschiede und worin zeigt sich Verbindendes, das im Hinblick auf eine gemeinsam weiterzuentwickelnde kunstorientierte soziokulturelle Animation füreinander fruchtbar gemacht werden kann? Diesen Fragen geht ein längerer Text nach, der als Versuch einer theoretischen Annäherung an die kunstorientierte soziokulturelle Animation zu lesen ist.

Mentoring-Projekt «Take-Off»

Pflegekinder im Übergang in die Selbständigkeit wünschen ergänzend zur professionellen Unterstützung auch eine Begleitung durch ehemalige Pflegekinder, um von deren Erfahrungen zu profitieren.

Gemeinsam mit der Begleitgruppe wurde daher das Mentoring-Projekt «Take-Off» entwickelt. Grundidee ist, dass ehemalige Pflegekinder sich als Mentorinnen und Mentoren für jüngere Pflegekinder engagieren. Auf diese Aufgabe werden sie vom Projektteam der ZHAW Soziale Arbeit vorbereitet.

Mundpropaganda und ein Netzwerk

map-F sucht den Kontakt zu Betroffenen und Organisationen. Kein einfaches Unterfangen, obschon das Angebot niederschwellig ausgelegt ist. Die Mundpropaganda funktioniert gut und die Freiwilligenorganisationen Solinetz Zürich und Freiplatzaktion, die sich ebenfalls für geflüchtete Menschen einsetzen und im zehnköpfigen Vorstand von map-F vertreten sind, dienen als Multiplikatoren. Dennoch macht sich Antje Cubela, Vorstandsmitglied von map-F und ebenfalls Absolventin des Bachelorstudiums in Sozialer Arbeit an der ZHAW, keine Illusionen: «Wir versuchen, unser Angebot niederschwellig zu halten, dennoch ist die Hürde für viele zu hoch, so ist eine Reise nach Zürich mit Kosten verbunden, die nach den Kürzungen nicht mehr zu stemmen sind.» Und auch der Austausch mit den verschiedenen Gemeinden sei nicht immer einfach. So würden einige Gemeinden kein Interesse an einer Offenlegung ihrer Praxis zeigen und sich darauf berufen, dass sie dies nicht zwingend müssen. Andere Gemeinden seien hingegen froh um Informationen und Richtlinien.