Master

Im Masterstudiengang setzen sich die Studierenden analytisch und methodisch mit aktuellen Fragen der räumlichen Entwicklung auseinander. Ausgehend von konkreten Problemstellungen und unter Berücksichtigung planerischer, ökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen entwerfen sie weitgehend selbstständig städtebaulich-architektonische Konzeptionen und Strategien.

Im Hauptmodul Urban Project steht die Vermittlung einer fundierten Entwurfskompetenz zur Entwicklung und Umsetzung von integralen architektonisch-städtebaulichen Konzeptionen im Vordergrund. Das Modul Urban Research bietet eine Plattform für exemplarische Einzeluntersuchungen spezifischer Objekte, Räume oder Themenkomplexe der Stadtlandschaft. Im Modul Urban Strategies werden theoretische Grundlagen vermittelt, die helfen, die strukturellen Veränderungen der Stadtform und die Zusammenhänge zwischen ökonomisch-gesellschaftlichen Prozessen und räumlichen Entwicklungen besser zu verstehen. Im Modul Research Design Methoden werden exemplarische Entwurfsmechanismen auf ihre methodische Struktur hin vertieft untersucht und anhand kleiner Übungen trainiert. Ausgehend von einer Definition unserer gelebten Umwelt als Stadtlandschaft, untersucht das Fach Städtebaugeschichte die Kräfte und Rahmenbedingungen die über Jahrhunderte letztere formiert haben.

Frühlingssemester 2024

Master Studio Urban Project – Cadavre Exquis

- Dozierende: Mirjam Niemeyer, Reto Pfenninger

- Gäste (u.a.): Severin Lüthy, Isabel Jaisli, Dr. Oliver Streiff, Maresa Schumacher, Roland Züger, Peter Jenni

Im Master Studio Urban Landscape beschäftigen sich die Studierenden mit städtebaulichen Fragestellungen und entwerfen dazu räumliche Entwicklungsszenarien in unterschiedlichen Massstäben. Von der raumplanerischen Ausgangslage bis hin zum detaillierten Objekt sollen vom «Grossen ins Kleine» und vom «Kleinen ins Grosse» städtebaulich und sozialräumlich relevante Erkenntnisse verhandelt, diskutiert und in dazu geeignete Darstellungen über- setzt werden. Unser methodischer Ansatz meint, dass das «Grosse» erst zum Ende des Semesters durch das Zusammenfügen der kleinmassstäblichen Szenen entsteht.

Bottom-up und Informeller Urbanismus

Im Fokus dieses Planungssemesters steht also die Methode einer Bottom-up Planung, oder auch progressive Planung genannt. Diese unterscheidet sich von klassischen Top-down Planungen der Gegenwart insofern, als dass im kleinmassstäblichen Bereich Aktionen, Ideen und Experimente im öffentlichen Raum und auf privaten Grundstücken von Interessensgruppen aus der Gesellschaft angestossen und umgesetzt werden. Wir bedienen uns in diesem Semester dieser Planungsmethode. Die Bottom-up Planungsmethode erinnert uns aber auch an die Vielfalt von spontanen Besiedlungsformen eines «informellen Urbanismus». Der Begriff des «informellen Urbanismus» bezeichnet Besiedlungsformen, welche durch die Besetzung und Bebauung von Boden ohne Eigentum sowie durch Bauten ohne Bebauungsrecht, meistens mit Wohnstrukturen, über einen längeren Zeitraum entstanden sind.

Bricollage als Planungsszenario für das Netto-Null-Ziel des Bundes

In der Philosophie bezieht sich der Begriff der «Bricollage» auf eine Art der Problemlösung unter Verwendung verfügbarer Materialien oder Konzepte, die oft eher der Improvisation als einem vordefinierten Plan entsprechen. Ein solches Konzept, vom französischen Anthropologen Claude Lévi-Strauss in seinem 1962 veröffentlichten Werk «Das wilde Denken» vorgestellt, wäre ein möglicher Ansatz für eine aktuelle und sofort umsetzbare Planung, denn die Zeit für sog. Leit- und Zielbilder von übergeordneten Planungsabsichten ist kaum mehr vorhanden. Wir müssen jetzt handeln, um das Netto-Null-Ziel 2050 des Bundes zu erreichen.

Möglichkeitsräume einer experimentellen Planung

Die Hauptverkehrsachse in Dietikon durchquert, von der Zürcherstrasse im Gebiet Schönenwerd im Südosten, über die Zentralstrasse im Zentrum, bis in die Badenerstrasse nach Gjuch im Nordwesten die gesamte Stadt. Diesem Strassengebiet liegen verschiedene Planungsabsichten zugrunde: Richtlinien für die Siedlungserneuerung und -verdichtung, ein Leitbild Stadtboulevard, ein Hochhauskonzept und ein Werkzeugkasten für die Freiraumentwicklung. Diese werden in jedem Streckenabschnitt der Strasse einer umsetzbaren Eignung durch unsere Zielsetzungen einer experimentellen Planung geprüft, verändert, adaptiert oder übernommen. Im Zusammenspiel mit der jeweiligen Planungsidee führen die Erkenntnisse der Planung so zu einem bunten Gemisch aus formellen und informellen Entwurfsstrategien in jedem einzelnen Teilbereich der Strasse.

Der „Grosse Plan“ als Cadavre Exquis

Das Cadavre Exquis bezeichnet eine im Surrealismus entwickelte spielerische Methode, die dem Zufall bei der Entstehung von Texten und Bildern Raum geben. Wir bedienen uns dieser Methode für die Strecke von Schönenwerd bis Gjuch und setzen die durch die Studierenden erarbeiteten einzelnen Streckenabschnitte zu einem «Grossen Plan» für Dietikon zusammen.

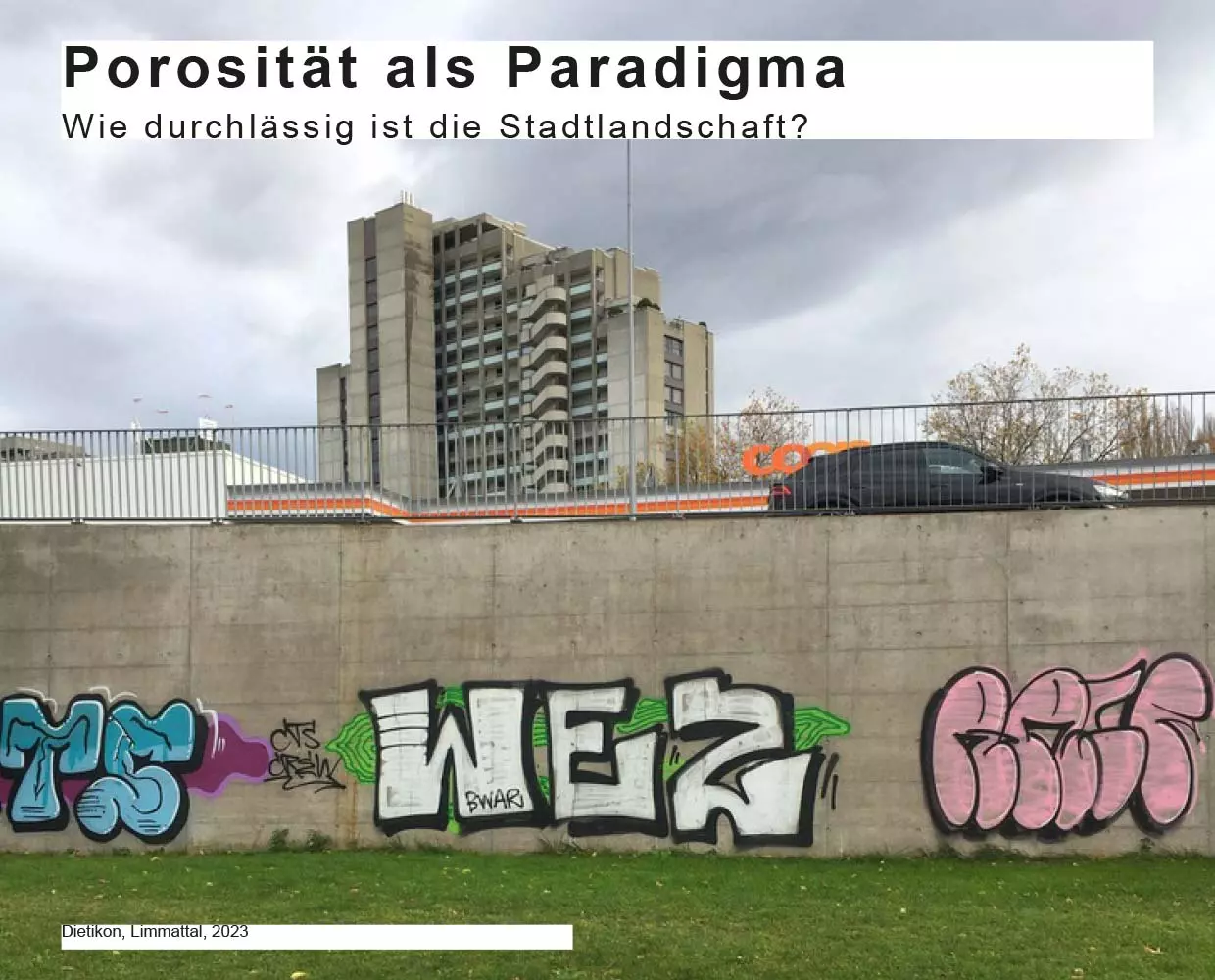

Urban Research – Porosität als Paradigma

Wie durchlässig ist die Stadtlandschaft?

- Dozierende: Philippe Koch, Holger Schurk

Walter Benjamin und Asja Lacis beschreiben im Jahr 1925 in einem Essay Neapel. Dabei entdecken sie eine Analogie zwischen dem Material, aus dem die Stadt gebaut ist sowie ihrer Architektur und dem Leben ihrer Bewohner: «Porös wie dieses Gestein ist die Architektur. Bau und Aktion gehen in Höfen, Arkaden und Treppen ineinander über. (…) Keine Situation erscheint so, wie sie ist, für immer gedacht, keine Gestalt behauptet ihr, so und nicht anders.»

Porosität steht dabei für Durchdringungen und Überlagerungen, für Durchlässigkeiten, Zwischenräume und mehrdeutige Zonen, für Koexistenzen, Unschärfen und Uneindeutigkeiten; kurz: für alle jene Ambivalenzen, die als Gegenmittel zu den überzogenen Grenzen, Trennungen, Ordnungen und Systemen des damals aufkommenden modernen Städtebaus erkannt wurden.

Nachdem die vergangenen (postmodernen) Jahrzehnte unzählige Analysen und Projekte zur Porosität von Innenstädten hervorgebracht haben möchten wir dessen Potential im kommenden Frühlingssemester an den weitläufigen und heterogenen Situationen der zeitgenössischen Stadtlandschaft testen. Dabei betrachten wir Orte, wo sich Gebäudefelder, Infrastrukturen, Brachen, Barrieren und landschaftliche Topografien abwechseln. Raum erscheint an diesen Orten allgegenwärtig, aber nicht als direktes Gegenstück zu einem vermeintlich festen Stadtkörper, sondern vielmehr als eine Art «Zwischenmedium ohne Eigenschaften», dessen ästhetische, funktionale und soziale Qualitäten nicht selten unerkannt bleiben.

Ausgangspunkt unserer Untersuchungen bildet eine gemeinnützige Wohnparzelle an der Grenze der drei Gemeinden Dietikon, Schlieren und Urdorf im Limmattal. Von dort aus bestimmen wir die definitiven Betrachtungsperimeter und analysieren dabei sowohl die räumlichen Strukturen und Symbole als auch die Lebenswelten und Bewegungsmuster der unterschiedlichen sozialen Akteure. Wir werden mit den Menschen sprechen, Skizzen anfertigen und Karten zeichnen, alles mit dem Ziel, die Zustände zwischen urbaner Substanz und urbanem Leben – die Porosität der Stadtlandschaft – zu bestimmen und abzubilden. In einem begleitenden Theorieseminar vertiefen wir das Thema anhand von theoretischen und literarischen Texten.

Herbstsemester 2023

Master Studio Urban Project – Dorf Land See

- Dozierende: Urs Primas, Tom Weiss

- Expert:innen: Pia Bereuter, Samuel Jordi, Philippe Koch, Christian Schwager

- Gäste: Hans Feuz, Daniel Geiser, Andrea Näf, Beat Pretali

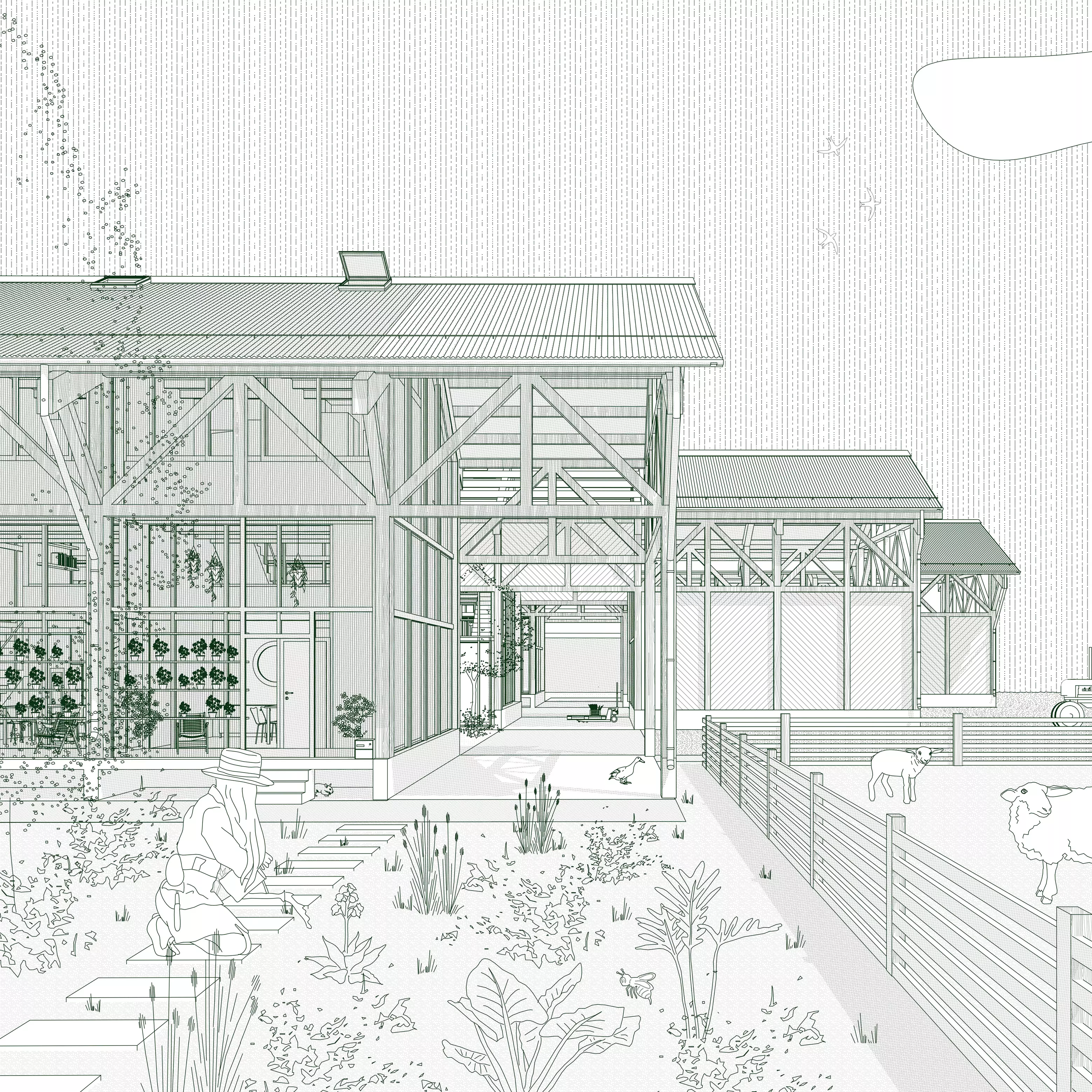

Landschaft hinterlässt Spuren in den Erinnerungen jener, die in ihr leben und sie mitgestalten. Landschaft trägt aber auch selbst die Spuren ihrer eigenen, wechselvollen und lang zurückreichenden Geschichte. Diese gedanklichen und materiellen Spuren bilden das Ausgangsmaterial unserer Entwurfsarbeit. Wir erkunden die Landschaft zwischen Kreuzlingen und Romanshorn, zwischen Hügelrücken und Bodensee. Wir sprechen mit Menschen und erforschen ihre Erinnerungen und Lebensläufe. Wir durchstreifen Ortschaften, Ufer, Wälder, Landwirtschafts- und Gewerbegebiete. Wir fotografieren und zeichnen Karten. So erarbeiten wir uns ein spezifisches Wissen über die Beziehungen zwischen Menschen und ihren Orten. Ein Wissen, das wir nutzen werden, um diese Landschaft und ihre Lebenswelten entwerfend zu interpretieren, um Thesen aufzustellen und schliesslich Projekte vorzuschlagen für ihre zukünftige Entwicklung.

Ausgangspunkt unserer Erkundungen ist das Dorf Altnau. Ursprünglich bezeichnete das Wort «Dorf» eine überschaubare, landwirtschaftlich geprägte Siedlungs- und Lebensform. Dieses im Gegensatz zur «Stadt» konstruierte Verständnis erscheint heute nicht mehr tragfähig. Zugleich aber vermuten wir in der Überlagerung weitgespannter, urbaner Netzwerke mit lokalen Beziehungsgeflechten und Wertschöpfungsketten ein zukunftsweisendes Potenzial des Dorfes.

Zum Dorf gehört das Land. Der Dorfkern von Altnau liegt nicht oben auf dem Hügelrücken und auch nicht unten am See, sondern dazwischen, auf einer Moräne des eiszeitlichen Rheingletschers. Von hier aus wurde das umliegende Land bewirtschaftet. Die tiefgründigen Moränenböden und ein besonderes Lokalklima in Seenähe begünstigen den Obstanbau, der das Landschaftsbild bis heute prägt.

Von zentraler Bedeutung ist schliesslich auch der See – Ressource für Fischerei und Tourismus, und weitgespannter Verbindungsraum, der Reisen und Warentransporte erleichtert. Zugleich ist der Bodensee aber auch Grenzraum, und auch aus dieser Eigenschaft ergeben sich spezifische Möglichkeiten und Herausforderungen für die Entwicklung der an den See grenzenden Orte und Landschaften.

Urban Research – Landscape as Urbanism

Untersuchungen zur programmierten Oberfläche

- Dozierende: Holger Schurk, Christian Schwager

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat sich Landschaft als ein Modell für zeitgenössischen Urbanismus herauskristallisiert, welches in einzigartiger Weise in der Lage ist, die Bedingungen für eine radikal dezentralisierte Urbanisierung zu beschreiben, insbesondere im Kontext komplexer natürlicher Umgebungen. Neben einem allgemein gesteigerten Umweltbewusstsein liegen die Ursachen dafür auch in einer eigentümlichen Analogie zwischen Ökologie und Urbanisierung, denn die Komplexität der Austauschbeziehungen zwischen natürlichen Materialien, Lebewesen und Pflanzen entspricht jener zwischen den technischen, sozialen und politischen Anforderungen des urbanen Lebens. Zum Schauplatz aller thematischer und lebensweltlicher Überlagerungen wird dabei die von Bebauungen freigehaltene kontinuierliche Oberfläche. Hier kommt alles zusammen, angefangen bei den natürlichen Wechselwirkungen zwischen Boden und Luft, über die Vernetzungen der technischen Infrastrukturen, bis zu den sozialen Begegnungs- und Rückzugspraktiken der Menschen.

Dieser Oberfläche – als ein zusammenhängendes, weitgehend horizontales und unterschiedlich strukturiertes Kontinuum – wird das Hauptinteresse unserer Analysen gelten. Wir untersuchen seine formalen Ausbildungen und seine lokalen Strukturen, seine natürlichen und künstlichen Elemente sowie seine Programme und die damit verbundenen lebensweltlichen Praktiken. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der unterschiedlichen Betrachtungsperspektiven der Innen- und Aussensicht. Die Studierenden formulieren Fragestellungen und Hypothesen für

Forschungsarbeiten, welche im Lauf des Semesters selbständig bearbeitet werden. Als Fallstudien wählen wir unterschiedliche räumliche Segmente aus dem Glatttal im Grossraum Zürich aus. Wir arbeiten zeichnerisch und fotografisch und schärfen unsere Überlegungen und Methoden im Dialog untereinander. Eine ergänzende Rolle kann zudem das Studium und die Interpretation von Quellenmaterial (Texte, Bilder, Pläne, Filme etc.) spielen. In einem begleitenden Seminar vertiefen wir das Thema anhand von theoretischen und literarischen Texten. Die Bewertung erfolgt aufgrund der abgegebenen Arbeit und der Diskussion anlässlich der Schlusskritik.

Frühlingssemester 2023

Master Studio Urban Project – All Hands on Deck ...

in Bubikon, Bülach, Hinwil, Rümlang, Urdorf und Wädenswil

- Dozierende: Thomas Hildebrand, Reto Pfenninger

In der Seemannschaft steht das «All Hands on Deck» für «alle Mann an Bord», will heissen, sämtliche verfügbaren Kräfte an Bord helfen mit, das Schiff durch die stürmische See zu manövrieren. Mit einem prognostizierten Wachstum der Schweiz auf über 10 Mio. Einwohner im Jahr 2050, einem dramatischen Verlust an Biodiversität und der Klimakrise steuern auch wir an Land auf einen gewaltigen Sturm von ungeheuerlicher Stärke zu. Mit all dem Wissen über unser verletzliches Ökosystem gelingt der Wandel nur gemeinsam, nämlich mit einem «All Hands on Deck, now»!

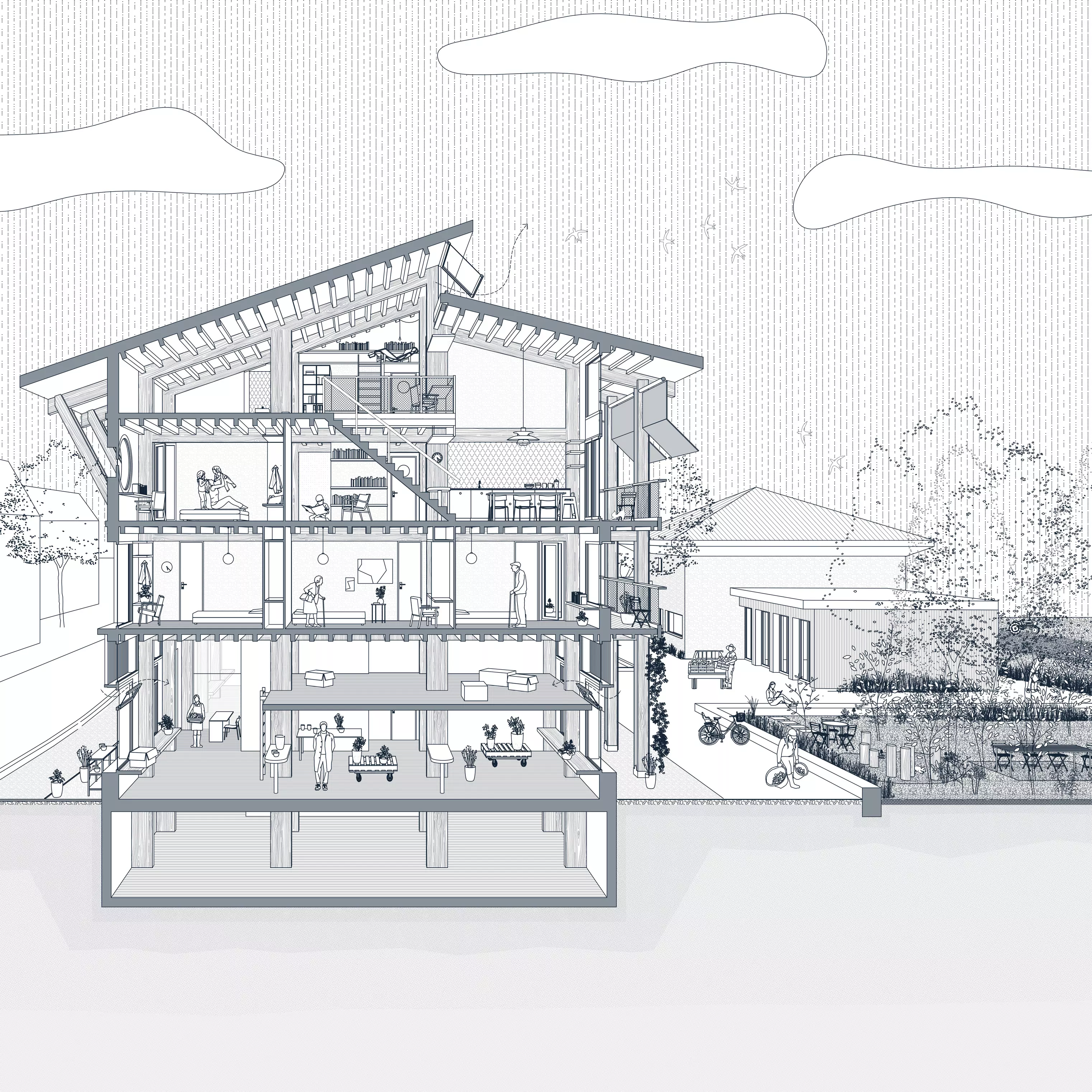

Mit der 2012 im Kanton Zürich angenommenen Kulturlandinitiative wird die Ausbeutung weiterer Kulturlandflächen erheblich eingeschränkt. Seit dem revidierten Raumplanungsgesetz von 2013 ist das Gebot der Stunde deshalb die «Innere Verdichtung». In den bestehenden Siedlungsgebieten in unseren Städten und Gemeinden steht diese schon seit längerem im Fokus, aber wie steht es mit den Industrie- und Gewerbegebieten in unserem Kanton? Kaum jemand kümmert sich um diese wenig attraktiven Gebiete mit beträchtlichem Potential - wir wollen das jetzt angehen:

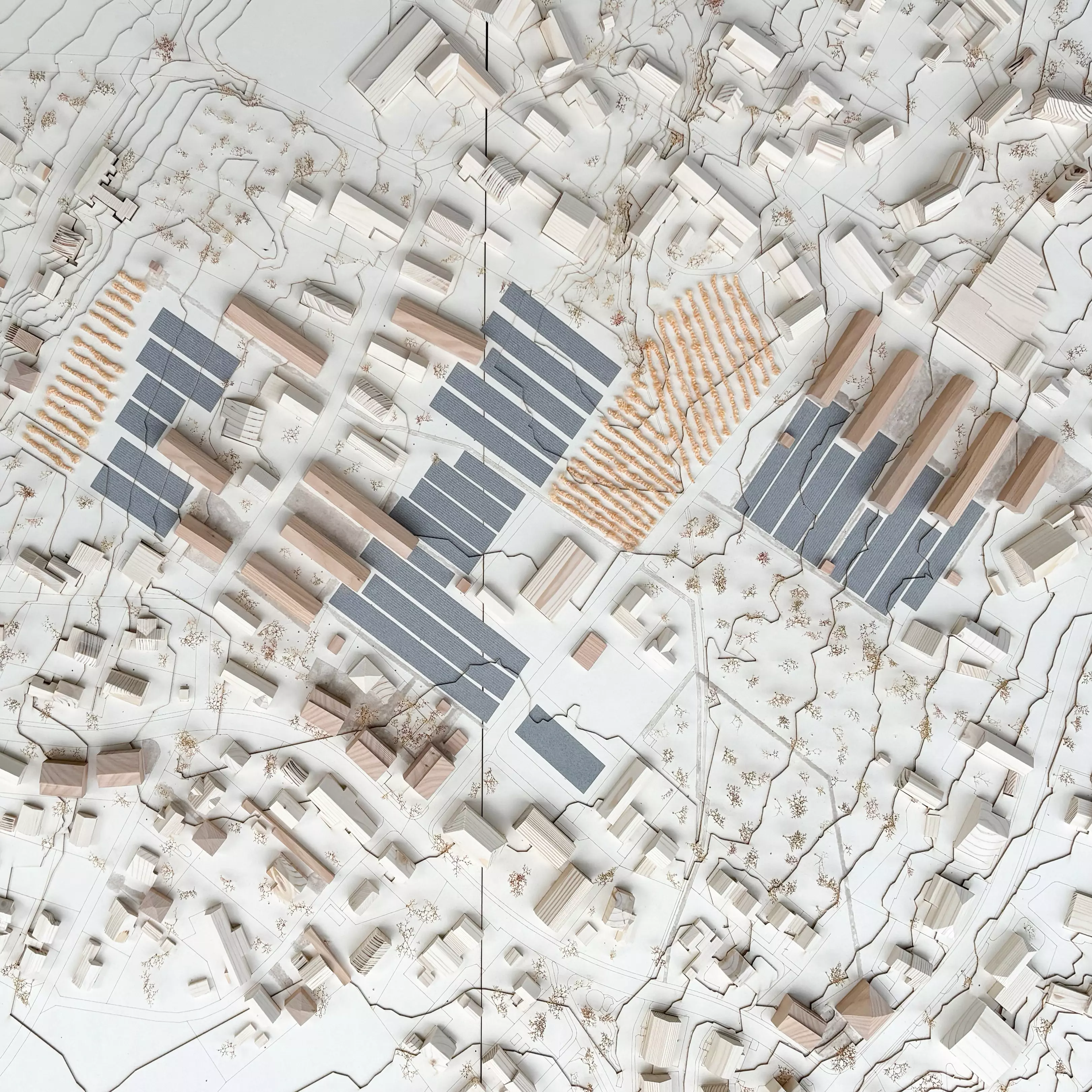

Sechs Industrie- und Gewerbegebiete im Kanton Zürich stehen im Frühlingssemester 23 am «Institut Urban Landscape» zur Disposition: Bubikon, Bülach, Hinwil, Rümlang, Urdorf und Wädenswil. Verhandelt werden exemplarische Szenarien einer «inneren Verdichtung». Das sind Nutzungsstapelung und integrierte Wohnwelten, Gemüse- und Früchteproduktion, Hitzeminderung, Bäume und Pflanzen, «Reuse, Reduce and Recycle», Infrastrukturen, Verkehrssysteme und Energieflüsse. Dies alles im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Mit dem Wissen über die Klimakrise steht auch das Narrativ vom grenzenlosen Fortschritt und Wachstum im Raum. Die Vorstellung von der Erde als unerschöpfliche Quelle weicht zunehmend der Vorstellung eines verletzlichen Ökosystems, um das wir uns sorgen müssen. Das Bild von Kultur hier und Natur dort, oder von Wohnen hier, Arbeiten dort und Produzieren woanders, wird zum Konstrukt ineinander verflochtener und voneinander abhängiger Welten, die nur interdisziplinär verstanden und beeinflusst werden können.

Nur gemeinsam und in unüblichen Kooperationen meistern wir die immensen städtebaulichen Herausforderungen des Klimawandels, der Biodiversität und der Ungleichheit. «You never walk alone», singen die Zuschauer miteinander an der Anfield Road in Liverpool. Wir tun das gleiche, einfach etwas anders!

Urban Research – Soziale Infrastrukturen

Stadträume und öffentliches Leben

- Dozierende: Holger Schurk, Philippe Koch

Städte sind Orte der Begegnung und der Interaktion. Sie zeichnet eine atmosphärische Dichte aus geprägt von einer heterogenen urbanen Gesellschaft. Zugang zu öffentlichen Räumen und die Möglichkeit, soziale Netzwerke aufzubauen und auf kollektive Ressourcen zuzugreifen, haben grossen gesellschaftlichen Wert. Dementsprechend wichtig sind Orte und Angebote, wo Menschen in Kontakt treten und interagieren können, wie zum Bespiel: Bibliotheken, Schwimmbäder, Vereinslokale, Gemeinschaftszentren, Sportplätze etc. Diese Orte, Angebote, Räume können als Teil einer sozialen Infrastruktur verstanden werden, die notwendig ist, damit soziale Verbindungen, Interaktionen, Begegnung aber auch non-verbale Geselligkeit überhaupt entstehen können. In diesem Semester wollen wir uns mit sozialen Infrastrukturen in der Stadt Winterthur befassen.

Das Konzept der Infrastrukturen hat in den letzten Jahren in Forschung und Praxis viel Aufmerksamkeit erfahren. Der Begriff ist wohl deshalb so interessant und produktiv, weil Infrastrukturen einen vermittelnden Charakter haben: Sie vermitteln zwischen unterschiedlichen materiellen Objekten und Elementen. Sie vermitteln aber auch zwischen sozialen Praktiken und physischen Strukturen. Die Ab- oder Anwesenheit von Infrastrukturen sind wichtige Indikatoren, um soziale und materielle Phänomene zu verstehen. Zudem verweisen Infrastrukturen immer auch auf Akteure, die verantwortlich für die Erstellung und den Betrieb von Infrastrukturen sind. Infrastrukturen beinhalten immer Objekte und Tätigkeiten. Gleichzeitig bleiben sie oftmals seltsam unsichtbar oder unergründlich.

Soziale Infrastrukturen können unterschiedlich definiert werden. Für die Arbeit in diesem Semester verstehen wir soziale Infrastrukturen erstmal umfassend als die Gesamtheit der Angebote und Räume, die soziale Interaktion und gesellschaftliche Verbindungen unterstützen oder ermöglichen. Wir werden im Verlaufe des Semesters mögliche Arbeitsdefinitionen diskutieren, um den Begriff für die Semesterarbeit zu schärfen. Das Ziel der Semesterarbeit ist, einen Überblick über die sozialen Infrastrukturen in Winterthur zu gewinnen. Für die Gruppenarbeiten sehen wir vier Schritte vor: Zuerst erfasst jede Gruppe für ein bestimmtes Gebiet der Stadt Winterthur die sozialen Infrastrukturen und bildet diese auf einer Karte ab. Danach verfassen die Gruppen für eine Auswahl der identifizierten Räume und Angebote Steckbriefe, um eine inhaltliche Übersicht der sozialen Infrastrukturen zu erhalten. Schliesslich wählt jede Gruppe ein Angebot oder Raum aus und vertieft sich mittels Interviews und darstellerischen Methoden mit dessen Funktionsweise.

Im Dialog mit Dozenten und Mitstudierenden werden Überlegungen geschärft und Untersuchungsmethoden diskutiert. In einem begleitenden Theorieseminar vertiefen wir das Thema anhand von theoretischen und literarischen Texten. Die Bewertung erfolgt aufgrund der abgegebenen Arbeit und der Diskussion anlässlich der Schlusskritik.

Herbstsemester 2022

Master Studio Urban Project – Stadt der Zukunft

- Dozierende: Mirjam Niemeyer, Tom Weiss

Die krisenhaften Ereignisse der letzten zwei bis drei Jahre haben viele Gewissheiten der Disziplinen Städtebau und Architektur erschüttert und in Frage gestellt. Wie sollen Städte in Zeiten von Pandemien, Hitzesommern, Klimakrise, Rohstoffknappheit, Störungen globaler Lieferketten, Strommangel, Migrationsbewegungen und fortschreitender Digitalisierung geplant werden? Braucht es radikale Einschnitte oder bloss clevere Transformationen des Bestandes? Wie sehen Quartiere, Stadtbausteine und Gebäudekonzepte für die Stadt der Zukunft aus? Wir werden im HS2022 aktuelle Stadtkonzepte und Forderungen aus Politik, Wirtschaft etc. an die Siedlungsplanung und Architektur unter- suchen. Konzepte zur klimagerechten und klimaneutralen Stadt, Ideen einer 10-Mio-Schweiz, die Stadt der kurzen Wege, die selbstversorgende oder produktive Stadt, die Dezentralisierung, neue Wohnformen mit Home-Office, die postfossile Stadt, Waldstädte: Wie können solche Konzepte in den bestehenden Stadtkörper übersetzt werden? Welche Auswirkungen haben sie auf den öffentlichen Raum, die Dichte oder das Stadtbild? Gibt es Konzepte, die sich grundsätzlich widersprechen und solche, die sich mit anderen Stadtvorstellungen in Einklang bringen lassen?

Dem Thema Stadt der Zukunft werden wir uns von verschiedenen Seiten nähern. Einerseits formulieren wir räumliche Szenarien über ein grösseres Siedlungsgebiet, und loten dabei die Grenzen zwischen Architektur, Infrastruktur und Landschaft aus. Wir werden die Bildkraft solcher visionärer Strukturen oder Lebenswelten mit geeigneten Darstellungsmethoden untersuchen. Andererseits suchen wir Orte oder Siedlungsstrukturen, die sich für diese neuen Anforderungen besonders eignen und wo diese ihr Potential entfalten können. Mit dem Entwurf von Stadtbausteinen verräumlichen und testen wir mögliche Zukünfte.

Als städtebauliches Labor dient uns das Limmattal. Zwischen Baden und Zürich hat sich über die letzten Jahrzehnte eine dynamische Form der Stadt entwickelt, welche stellvertretend für viele andere Entwicklungen im Metropolitanraum Zürich oder in Schweizer Agglomerationen steht. Die Koexistenz von ländlichen und städtischen Gebieten, kontinuierliches und starkes Wachstum, Überformungs- und Verdichtungsprozesse, erodierende Grenzen und zusammenwachsende Siedlungsstrukturen, dichte Infrastrukturnetzwerke etc.: Ein ideales Testgebiet, um sich den drängenden Fragen der heutigen Zeit zu stellen.

Urban Research – Stadt als Bühne

Die Inszenierung des Alltags zwischen Kulissen und Infrastrukturen

- Dozierende: Holger Schurk, Christian Schwager

Die Stadt nicht mehr nur von oben, sondern partiell auch aus der Perspektive der Benutzer zu sehen war einer der städtebaulichen Paradigmenwechsel im Übergang der Moderne zur Postmoderne. Zusätzlich zur reibungslosen Organisation der zentralen Funktionen – Wohnen, Arbeiten, Verkehr und Erholung – wurde damit ein Verständnis von Stadt als ein Erlebnisraum vorgestellt, dessen zentrale Qualität – die Urbanität – vor allem in den innerstädtischen Einkaufsbereichen lokalisiert werden konnte. Seither dominiert das idealisierte Bild des bunten Marktgeschehens die Debatte zur Qualität der öffentlichen Räume. Längst sind Stadtplaner:innen dabei zu Stadtgestalter:innen geworden, deren Aufgabe vor allem darin liegt, die richtige Ordnung in die chaotische Bilderfolge aus vorhandenen Gebäuden, Möbeln und Kulissen zu bringen. Es gilt, die Auftritte eines anspruchsvollen und erlebnishungrigen städtischen Publikums, das zugleich die Schauspieler:innen stellt, gestalterisch vorzubereiten. Der Grad zwischen vordergründiger Inszenierung und alltagstauglicher Raumorganisation ist aber schmal.

Anhand der Untersuchung zeitgenössischer Marktplätze im Grossraum Zürich wollen wir im kommenden Herbstsemester einen analytischen Blick auf diese gleichfalls funktionalen und repräsentativen Stadträume werfen. Welche Bilder können dabei identifiziert werden und an welchen formal-räumlichen Elementen lassen sie sich verorten? Wie gelingt der Spagat zwischen praktischer Zweckmässigkeit und symbolischer Qualitäten und welche Rollen übernehmen die verschiedenen strukturellen, räumlichen und bildlichen Bestandteile dabei? Wie verhalten sich die Menschen bei den Auftritten in diesen szenischen Räumen? Werden Handlungen inspiriert oder unterdrückt?

Die Studierenden formulieren Fragestellungen und Hypothesen für Forschungsarbeiten, welche im Lauf des Semesters selbständig bearbeitet werden. Als Fallstudien sollen Marktplätze aus verschiedenen städtischen Kontexten im Grossraum Zürich/ Winterthur dienen. Das Thema bietet vielfältige Möglichkeiten für zeichnerische und fotografische Arbeiten. Eine ergänzende Rolle kann zudem das Studium und die Interpretation von Quellenmaterial (Texte, Bilder, Pläne, Filme etc.) spielen. Im Dialog mit Dozenten und Mitstudierenden werden Überlegungen geschärft und Untersuchungsmethoden diskutiert. In einem begleitenden Theorieseminar vertiefen wir das Thema anhand von theoretischen und literarischen Texten. Die Bewertung erfolgt aufgrund der abgegebenen Arbeit und der Diskussion anlässlich der Schlusskritik.