Master Thesis – Urban Project

Die Master-Thesis ist die Abschlussarbeit des Masterstudienganges in Architektur. Für ein frei gewähltes Untersuchungsthema im Kontext der Herausforderungen heutiger Stadtlandschaften und architektonischer Praxis wird im Rahmen einer individuellen Entwurfsarbeit ein repräsentatives Projekt ausgearbeitet.

Die eigenständige Entwurfsarbeit und der Umgang mit komplexen Bedingungen stehen im Mittelpunkt. Es gilt aufzeigen, wie scheinbar unübersichtliche und gegensätzliche Fragestellungen zu strukturieren und sich für den Entwurf zu Nutzen zu machen, anstatt ihnen ausgeliefert zu sein. Dozierende, externe Ko-ReferentInnen und themenspezifisch gewählte FachexpertInnen begleiten die Studierenden methodisch und fachlich in den drei Phasen von Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung.

Im Rahmen der Vorbereitung formulieren die Studierenden die Problemstellung, die zugehörigen Entwurfsfragen und -ziele. Im darauffolgenden Semester wird die Problem-, Frage- und Zielvorstellung während 16 Wochen im Rahmen einer exemplarischen Entwurfsarbeit ausgelotet und ein entsprechendes architektonisch-städtebauliches Projekt erarbeitet. Der Abschluss der Master-Thesis umfasst die selbstreflexive Auswertung der Erkenntnisse sowie die Darstellung der gesamten Masterarbeit in Form einer Broschüre.

FS 2024

Master Thesis Sandro Bittel

Schöne Dörfer und Kulturlandschaften – Kulturlandschaftsraum Frienisberg-Wohlensee

- Dozierende: Regula Iseli, Stefan Kurath und Maxime Zaugg

- Koreferent: Rainer Klostermann

- Gastkritikerin: Jana von Wyl

Vorwort der Dozierenden

Aufgrund begrenzter Möglichkeiten ist früher mit den Baumaterialien gebaut worden, die vor Ort vorhanden waren und einfach transportiert werden konnten. Das lokale Handwerk und ihre Werkzeuge und Techniken sind auf diese Möglichkeiten abgestimmt gewesen. Das hat zu regionalen Bautraditionen geführt. Diese Geschichte des Materials und Handwerk lässt sich in den heutigen Kulturlandschaften noch ablesen.

Ein Beispiel dafür ist der Kulturlandschaftsraum Frienisberg-Wohlensee, den Sandro Bittel in seiner Masterthesis untersucht und bearbeitet hat. Nicht zufällig ist die Weilerlandschaft am Frienisbergplateau 2024 von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz zur Landschaft des Jahres gewählt worden. Dass dies ohne es vorauszuahnen im Verlauf der Bearbeitungszeit der Thesis geschehen ist, bildet eine wunderbare Koinzidenz.

Sandro Bittel hat sich das Gebiet Frienisberg-Wohlensee zum Thema gesetzt, weil es sich unmittelbar in dem die Stadt Bern umgebenden «grünen Band» befindet und dadurch aufgrund zunehmender Freizeitaktivitäten als Naherholungsgebiet unter Druck gerät. Basierend auf der zunehmenden Verlandung des Wohlensees, der bestehenden Landschaft- und Naturschutzzonen sowie Weiler, die im ISOS sind, hat Bittel eine regionale Lernlandschaft erarbeitet, die die Vermittlung von Landschaft-, Naturschutz und Baukultur zum Ziel hat. Dazu hat er Wege, punktuelle, massgeschneiderte Infrastrukturmassnahmen und Bauten entworfen, welche mit lokalen Baumaterialien und bestehenden Wertschöpfungen in Landwirtschaft, Gewerbe und sanftem Tourismus in Verbindung gesetzt werden.

Sandro Bittel ist in seiner Arbeit dem eingangs eingeführten Grundphänomen der hohen Baukultur nachgegangen. Anstatt sich in rein funktionalen oder formalen Themen in der Architektur zu verlieren, ist es ihm gelungen den konzeptionellen Massstab der Raumentwicklung bis hin zum konstruktiven Denken von Struktur, Form und der Gestalt der verschiedenen Interventionen äusserst schlüssig in Verbindung zu setzen. Damit zeigt Bittel eindrücklich auf, was Architektur als Form des Denkens aber auch als Praxis eigentlich alles zu leisten vermag. Diese Leistungsfähigkeit, die Bittel hier aufgezeigt hat, wird in Zukunft notwendig sein, um den grossen Herausforderungen unserer gebauten Welt wie Ressourcenknappheit, sinkende Biodiversität und Klimakrise zu begegnen.

Master Thesis Fabio Neuenschwander

Qualitätsvolle Verdichtung und Klimaanpassung – Transformation Stadtviertel Sévelin in Lausanne

- Dozierende: Regula Iseli, Stefan Kurath und Maxime Zaugg

- Koreferent: Rainer Klostermann

- Gastkritikerin: Jana von Wyl

Vorwort der Dozierenden

Die Klimakrise hat Hitzewellen und Starkregen zur Folge. Darauf sind unsere Innenstädte heute nicht vorbereitet. Darüber hinaus wird die Innenentwicklung zu einer höheren Personendichte und stärkeren Durchmischung von Arbeitsplätzen, Wohnangeboten und Alltagsversorgung insbesondere an gut erschlossenen und zentralen Lagen führen. Qualitätsvolle Verdichtung und Klimaanpassung werden in Architektur und Städtebau die grossen Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten darstellen.

Fabio Neuenschwander hat sich mit der Wahl des Stadtviertels Sévelin in Lausanne, eines der grossen ehemaligen Gewerbearealen an innerstädtischer Lage ausgewählt, das sich einerseits für die Verdichtung eignet, gleichzeitig aktuell eine Hitzeinsel bildet. Damit die Transformation des Areals angegangen werden kann, muss in einem ersten Schritt die Erschliessung für den Fahrradverkehr und derdie Fussgänger:innen verbessert, der hohe Versiegelungsgrad reduziert, Oberflächen verschattet und der öffentliche Raum zusammenhängend aber auch atmosphärisch neu gedacht werden.

Fabio Neuenschwander verwebt dazu die obere Stadtebene des umgebenden Quartiers mit dem abgesenkten Stadtviertel Sévelin über zwei Passerellen für Fussgänger:innen und Fahrradfahrender und Vertikalerschliessungen, die zusammen mit den klug positionierten Neubauten erfolgen. Diese Neubauten sind konzeptionell so gedacht, dass sie über hohe Kamine Frischluft dem Stadtboden zuführen und gleichzeitig warme Luft absaugen. Zudem schliessen diese Gebäude direkt an neue Stadtplätze an. Die linearen Stadträume werden entsiegelt und mit einer sehr grossen Anzahl an Baumpflanzungen verschattet. Die Versickerung, die Retention, der Schatten und die Verdunstung des Wassers über Boden und Blätter, führen lokal zu kühleren Temperaturen. Dazu wird der Fluss Flon, der mehrere Meter tief im Boden verläuft, räumlich so verbunden, dass die kühle Luft des unterirdischen Bachraumes ins Stadtviertel fliessen kann. Ebenfalls wird ein Teil des Wassers in ein oberirdisches Wasserbecken geleitet.

Fabio Neuenschwander zieht mit seiner Arbeit alle Register der notwendigen Klimaanpassungen und neuralgischen Verdichtungsmassnahmen, um das Quartier zukunftsfähig für weitere Transformationsschritte vorzubereiten. Es gelingt ihm vorbildlich diese unterschiedlichsten Massnahmen konzeptionell und entwerferisch so einzusetzen, dass eine Vielfalt an unterschiedlichen, lebenswerten Stadträumen für die heutigen und zukünftigen Bewohner:innen entstehen.

FS 2023

Master Thesis Eva Gröbly

Zurück zu den Wurzeln – wie Tiranas Hinterhöfe wiederbelebt werden

- Dozierende: Regula Iseli und Urs Primas

- Koreferent: Rainer Klostermann

- Gastkritiker: Stefan Kurath

Vorwort der Dozierenden

Tirana ist eine erstaunliche Stadt. Nach dem ersten Weltkrieg wurde die osmanisch geprägte Kleinstadt unvermittelt zur Hauptstadt. Monumentale Gesten prägten in der Folge dem öffentlichen Raum eine neue Ordnung auf - zunächst unter italienischem Einfluss, nach dem Zweiten Weltkrieg unter kommunistischer Diktatur. Nach dem Zusammenbruch des Regimes wurden die ausgedehnten Freiräume zum Spielfeld aufblühender Privatinitiativen. Läden, Restaurants und zahllose Kleinbetriebe eroberten die Strassen und die zahlreichen Zuwanderer errichteten zwischen den früher grün umspülten Wohnblocks ihre kleinen Häuser. Viel später als anderswo eroberte auch das Auto den Stadtraum. Heute ist Tirana laut, umtriebig und höchst lebendig. Der früher im Überschuss vorhandene, öffentliche Aufenthaltsraum ist allerdings Mangelware geworden und die mit Kleinbauten und Parkplätzen vollgestellten Wohnviertel leiden unter der Hitze. Dieser Stadt, in der sie viele Jahre gelebt hat, widmet Eva Gröbly ihre Arbeit. Hinter den Schauseiten, die in letzter Zeit mit farbigen Fassaden und markanten Hochhausgruppen im Fokus der offiziellen Planung standen, entdeckt sie ein noch kaum angezapftes Potenzial: die allgegenwärtigen Hinterhöfe, die sich zum grossen Teil in öffentlichem Besitz befinden. Würden hier Verkehrsführung und Parkieren neu geordnet, so könnte mit einfachen und kostengünstigen Massnahmen enormer Mehrwert entstehen: baumbestandene Treffpunkte und Pflanzgärten, bewachsene Fassadengerüste, welche zugleich die prekäre Haustechnik der Nachkriegsbauten stabilisieren und ein geschicktes System zur Speicherung und Verteilung des in Schüben anfallenden Regenwassers. Allerdings wäre es zu kurz gegriffen, die Arbeit allein als geschickt zusammengestellten Baukasten baulicher Interventionen zu lesen. Eva Gröbly schlägt auch ein selbstorganisiertes Planungs- und Realisierungsmodell vor, welches an robuste, lokale Traditionen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe anknüpft. Es ist daher zu wünschen, dass diese zukunftsweisenden Gedanken ausgehend von dem hier gezeigten Modellvorhaben auch in vielen anderen Höfen Tiranas Fuss fassen werden.

Master Thesis Joshua Meier

Als ob Nähe böse wäre – René Haubensak als Inspiration für unsere Städte

- Dozierende: Regula Iseli und Urs Primas

- Koreferent: Rainer Klostermann

- Gastkritiker: Stefan Kurath

Vorwort der Dozierenden

Welche Rolle spielen die Ideen von René Haubensak heute noch, oder heute wieder? Diese einfache Frage steht am Anfang einer ergebnisreichen Erkundung zu Öffentlichkeit und Gemeinschaft, zur Wahrnehmung und Aneignung von Räumen und zum Verhältnis zwischen städtischen Regeln und individueller Vielfalt. Die Arbeiten des 2018 verstorbenen Architekten zeugen von der gesellschaftlichen Aufbruchstimmung der sechziger und siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, in die sich Haubensak immer wieder mit engagierten Stellungnahmen und Projekten eingemischt hatte. Joshua Meyer ordnet diese Gedankenwelt entlang von Leitmotiven: Zwischenräume, Dichte und Nähe, Natur in der Stadt, Vorgefundenes weiterbauen, Lebenswelten überlagern. Seine Heimatstadt Wil ist geprägt von inneren Randzonen, und in einer von ihnen findet er den passenden Bauplatz, um die Aktualität dieser Themen zu erproben. Dabei nimmt das Projekt eine überraschende Wendung. Während Vielfalt in Haubensaks eigenen Siedlungen im Zuge der architektonischen Differenzierung eines einheitlichen Gesamtentwurfs entstand, schlägt Joshua Meyer ein Regelwerk vor, das die sukzessive Entwicklung durch unterschiedliche Akteure steuern kann. Folgerichtig wird die Figuration der Zwischenräume zum tragenden Anliegen: Heutige Rückseiten werden zu Adressen entlang einer spannungsvollen und dicht bespielten Folge von Gassen und Plätzen, und bestehende Bauten integrieren sich scheinbar mühelos in das neue Quartier. Über die Aktualisierung der Anliegen Haubensaks hinaus rührt die Arbeit damit auch an hochaktuelle Fragen der Innenentwicklung: welche Planungsprozesse, welche Korngrössen und welche Akteurskonstellationen eignen sich für Entwicklungen im Bestand? So lässt sich der ein unveröffentlichtes Buch von Haubensak zitierende Titel als Aufruf lesen: statt bloss über Dichte zu sprechen sollten wir uns zukünftig wieder vermehrt dem gesellschaftlichen und räumlichen Thema der Nähe widmen.

Master Thesis Dominik Ziswiler

Nuova Adda Vecchia – Wasserspeicher im Veltlin

- Dozierende: Regula Iseli und Urs Primas

- Koreferent: Rainer Klostermann

- Gastkritiker: Stefan Kurath

Vorwort der Dozierenden

Die Arbeit stellt eine der grossen Fragen der Gegenwart und der Zukunft ins Zentrum: was tun wir, um die Folgen der Klimaveränderung bezogen auf den Wasserhaushalt bewältigen zu können und welche Auswirkungen haben mögliche Massnahmen auf das Bild der Stadtlandschaften? Die fehlende Schneedecke und die schwindenden Gletscher, ebenso wie Starkregen verändern den Wasserstand im Jahresverlauf in Flüssen und Seen. Dominik Ziswiler traf 2022 am Gardasee auf einen tiefen Pegelstand, der vorerst nur die Nutzung des Seebades einschränkte; die Diskussion um die Unterstützung der Landwirtschaft in der Po-Ebene machte sichtbar, dass die Folgen nicht an staatlichen Grenzen Halt machen, sondern die Länder in den Einzugsgebieten der Wasserläufe gleichermassen betreffen. Die darauffolgende Beschäftigung mit dem Ausmass dieser Trockenheit führte schrittweise zur Aufgabenstellung. Die Wahl des Veltlins als Untersuchungsgebiet ergab sich aufgrund der verfügbaren Datenlage, aber auch weil die grenzüberschreitende Thematik abgebildet wird.

Die eindrücklichen Recherchen zeigten auf, welche enormen Mengen an Schmelzwasser im Frühling und Sommer fehlen werden. Traditionelle Formen der Wasserspeicherung, die Stauseen, ebenso wie dezentrale Modelle hat der Autor untersucht. Die jahrhundertealte Tradition der Gestaltung von Kulturlandschaften ist in den Terrassen der Rebberge ebenso wie in den Meliorationen des Talbodens sichtbar; in dieser Tradition verstehen sich die beiden vorgeschlagenen Rückhaltebecken im Adda-Tal. Anknüpfend an die bereits bestehende Kanalisierung des Flusses westlich von Sondrio werden zwei kommunizierende Becken angelegt; gleichzeitig wird der alte mäandrierende Verlauf des Flusses wieder aktiviert. Schleusen regulieren die verschiedenen Wasserstände. Dass diese Kunstbauten einen gesellschaftlichen Mehrwert anbieten können, zeigt das in den Damm integrierte Seetheater.

Architektonisches, städtebauliches Wissen allein reicht nicht, um solche Projekte zu entwickeln, Fachwissen unterschiedlicher Disziplinen muss dazu beitragen – jedoch ist es ein grosser Verdienst, wenn in Zukunft die Gestaltung, die landschaftliche wie die gesellschaftliche Dimension von engagierten Fachleuten wie Dominik in diese Projekte eingearbeitet werden.

Master Thesis Franziska Kienberger

Innen und Aussen – Eine Untersuchung über den Städtebau und die Architektur der Strafverfolgung und des Vollzugs

- Dozierende: Regula Iseli und Urs Primas

- Koreferent: Rainer Klostermann

- Gastkritiker: Stefan Kurath

Vorwort der Dozierenden

Die tonangebenden Architekturmagazine publizieren regelmässig Themenhefte zu Wohnungs- und Schulhausbau, Gesundheitswesen oder Arbeitswelt. Dieser lebendige Diskurs scheut allerdings zurück vor der Auseinandersetzung mit jener Bauaufgabe, welche die Spannungsfelder unserer Gesellschaft wohl aufs radikalste verkörpert. Das Gefängnis problematisiert architektonische Grundfragen – Innen und Aussen, Erschliessungs- und Blickbeziehungen, Individualität und Gemeinschaft – auf einzigartige Weise. Eine theoretische Auseinandersetzung damit gab und gibt es durchaus – allerdings meist aus dem Blickwinkel einer grundsätzlichen Kritik am Strafvollzug. Wie Menschen in unseren Gefängnissen tagtäglich leben und arbeiten, und welche Rolle die Architektur dabei spielt wird kaum je thematisiert. Mit dieser Arbeit übernimmt Franziska Kienberger daher eine Pionierrolle. Sie konzentriert sich auf die Mikropolitik der konkreten Umsetzung der Regeln, die heute dem Bau von Gefängnissen in der Schweiz zugrunde liegen – und auf die darin verborgenen Spielräume, die sich überraschenderweise als deutlich umfangreicher als zunächst vermutet herausstellen. Dies, obschon mit der Untersuchungshaft beispielhaft ein Haftregime gewählt wurde, in dem wegen der Kollusionsgefahr besonders strenge Anforderungen gelten. Zugleich ist davon auszugehen, dass ein Teil der abrupt aus ihrem Alltag gerissenen Untersuchungshäftlinge eigentlich unschuldig ist. Der Entwurf für ein neues Untersuchungsgefängnis in Horgen untersucht daher den Gefängnisalltag minutiös und mit viel Einfühlungsvermögen: Wo könnten sich die Häftlinge selbstbestimmt bewegen? Wie können sie sich gruppenweise treffen? Was erlebt ein Kind, das einen Häftling besucht? Wie läuft ein Arbeitstag des Personals ab? Erst der Vergleich mit dem abweisenden Habitus des heute bestehenden Baus macht deutlich, was die um eine Sequenz von Höfen organisierten Wohngruppen zu leisten imstande wären, aber auch welche Bedeutung der Gestaltung von Details zukommt, etwa wenn es um Zellenfenster, Umzäunungen oder Bodenbeläge geht. Eine Schlüsselrolle spielt zudem die Verankerung des Neubaus in der Stadt. Dank einer von Öffentlichkeit und Gefängnis gemeinsam genutzten Mehrzweckhalle wird die Strafanstalt unzweideutig in die zeichenhafte Gruppe öffentlicher Bauten auf der Anhöhe über Horgen aufgenommen. Damit könnte es gelingen, einen zentralen, aber verdrängten Aspekt unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit wieder vermehrt ins Bewusstsein zu rücken.

FS 2022

Master Thesis Elias von Dombrowski

Die Stadt als Resonanzraum – Vorschlag zur Aneigenbarkeit des städtischen Raumes in Zürich

- Dozierende: Stefan Kurath und Tom Weiss

- Koreferent: Rainer Klostermann

- Gastkritikerin: Regula Iseli

Vorwort der Dozierenden

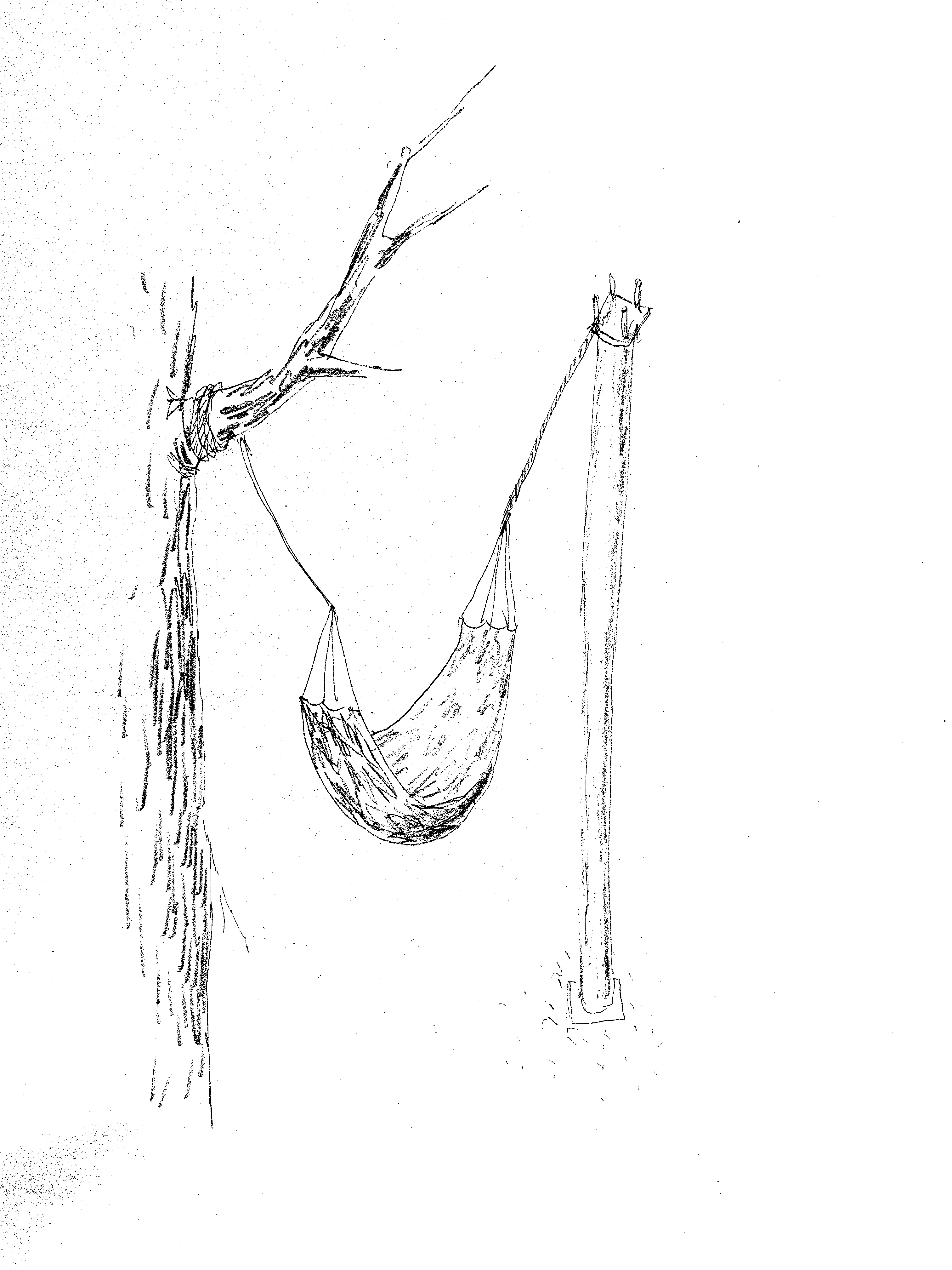

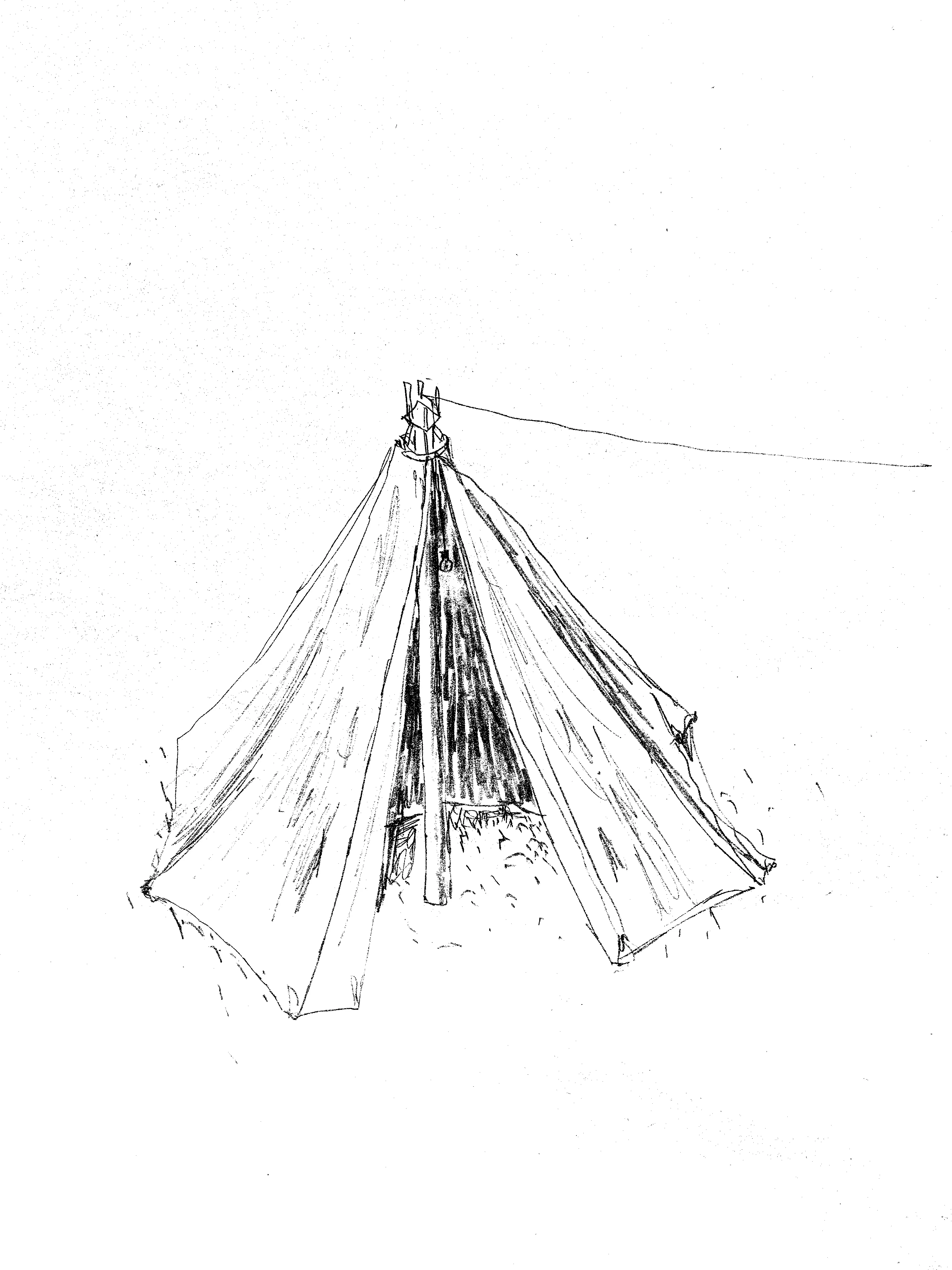

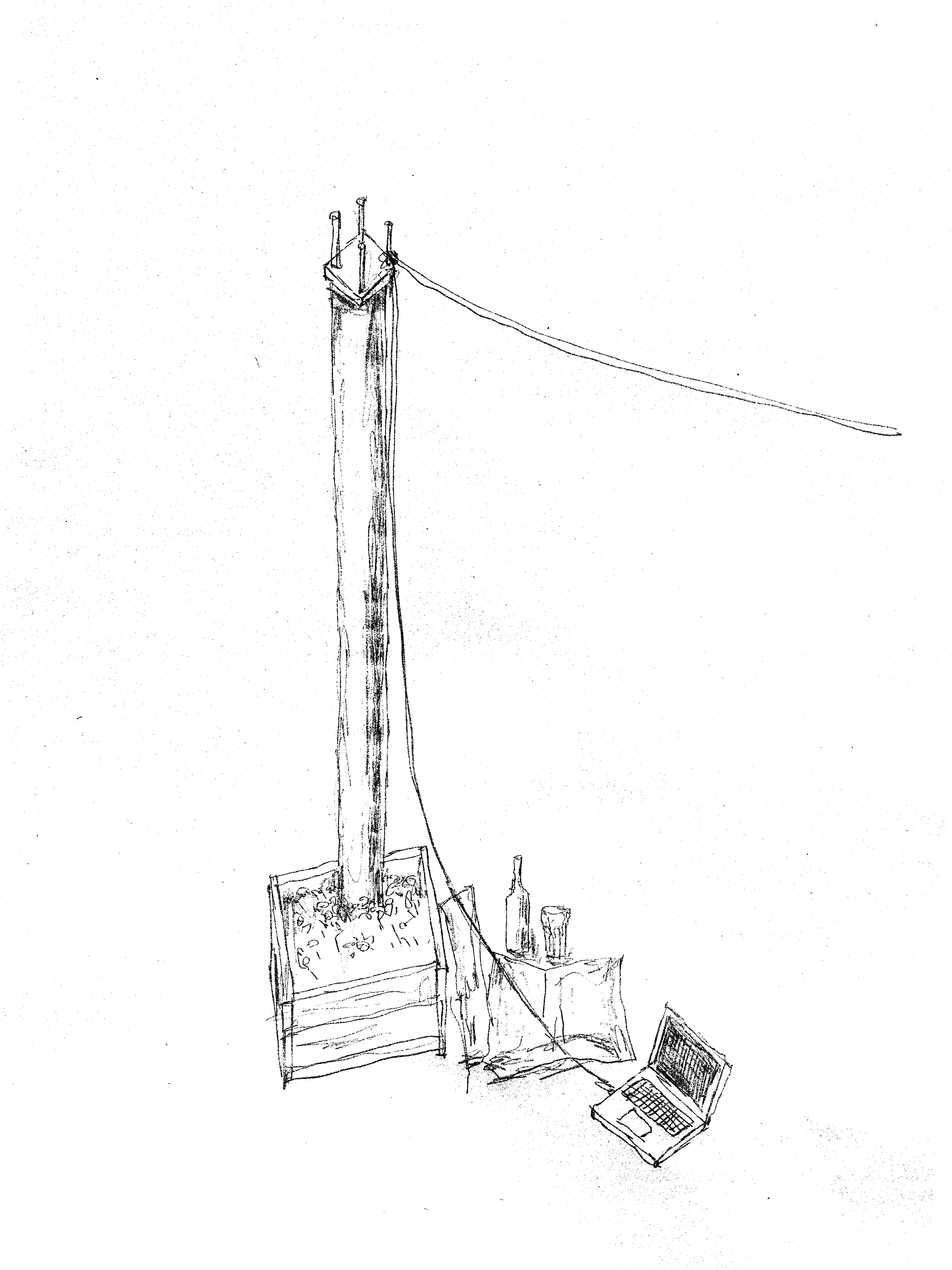

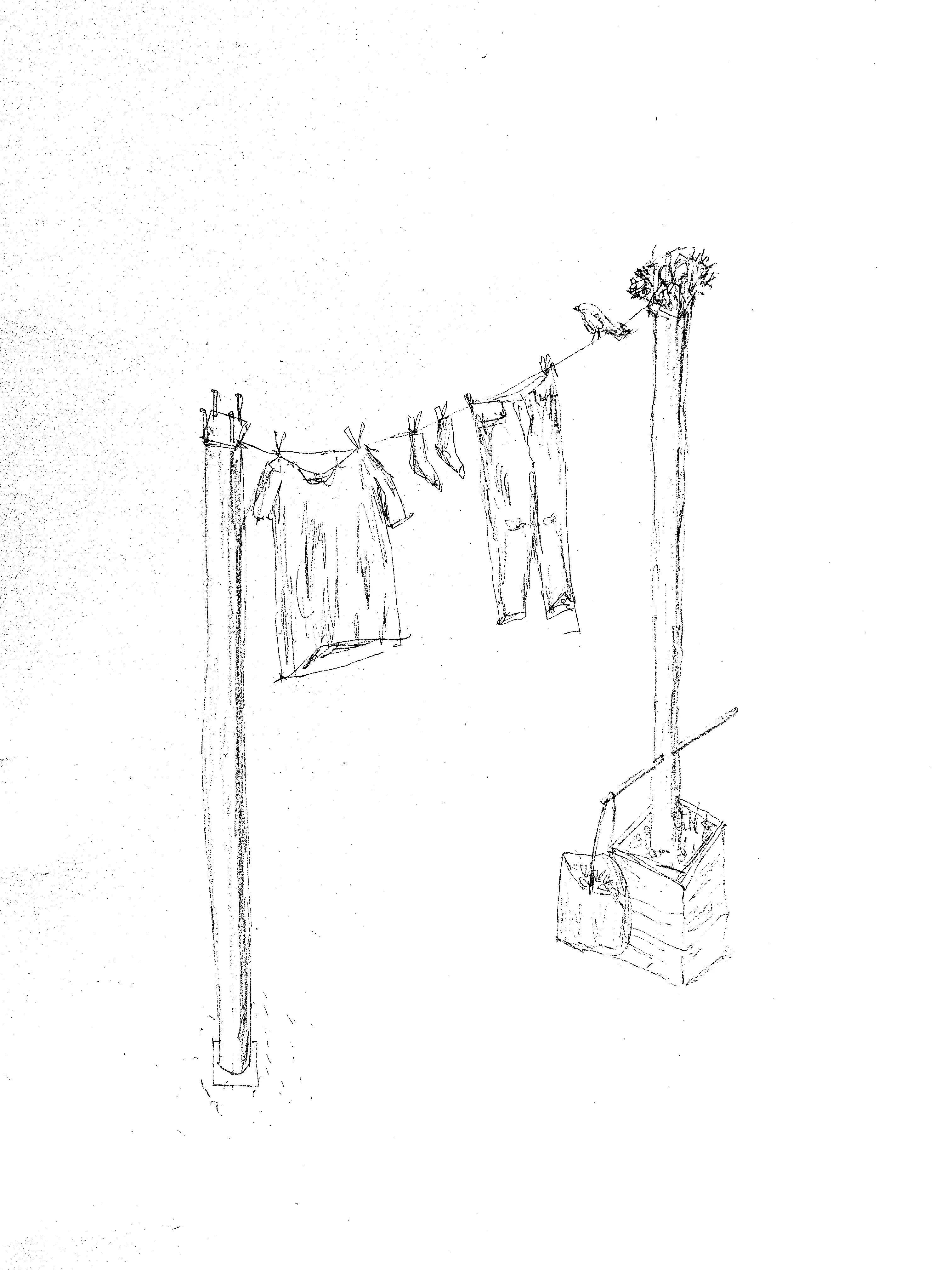

Elias Dombrowski übt mit seiner Thesis eine Grundkritik an den überdeterminierten Stadträumen der heutigen Zeit. Eigentum, Funktionen, Nutzung – alles ist gestalterisch und durch Signaletik durchgetrimmt. Was auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, weil Konflikte reduziert und Sicherheit erhöht werden, führt im Alltag zu einer Entfremdung, denn die Überbestimmung verhindert ein individuelles Sich-in-Beziehung-Setzen der Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Raum. Elias Dombrowski möchte diese Entfremdung aufbrechen im theoretischen Sinne, indem er, wie es ihm die Auseinandersetzung mit der Resonanztheorie vorgibt, den Raum zum Schwingen bringt. Im wortwörtlichen Sinne entwirft er ein einfaches Setting, welches es den Stadtbewohnerinnen und -bewohnern ermöglicht, den Asphaltbelag aufzubrechen, um Metallstangen zu versetzen. Die Metallstangen wiederum erlauben es, sich den Stadtraum vielfältig anzueignen, wie Dombrowski in grossformatigen Handskizzen illustriert.

Die Kritik am überdeterminierten Stadtraum (Zombie-Urbanismus) wie auch fehlendem Angebot an Aneignungsmöglichkeiten ist nicht neu. Insbesondere die Forderung „Recht auf Stadt“ hat Unmengen an soziologischen Umfragen, Angeboten der sozialen Arbeit oder dann künstlerisch-anarchische Installationsoffensiven hervorgebracht. Im Gegensatz dazu entwickelt Elias Dombrowski einen rein architektonischen Ansatz. Er stellt handwerkliche Praktiken und bauliche Elemente zur Verfügung, um selbstbestimmt Raum abzustecken und anzueignen. Das Resultat dieser Vorgehensweise ist gewissermassen die unmittelbar räumliche Befragung eines Ortes. Die Bedürfnisse übersetzen sich nicht wie bei soziologischen Befragungen auf Papier, sondern in Raum. Die Kraft der Thesis liegt damit einerseits in der intellektuellen Auseinandersetzung mit der grossen Frage, wie Mensch, Stadt und Raum in Beziehung stehen und gesetzt werden können. Zudem zeigt sie auf, wie sie – ohne vorgängige Befragungen, ohne Prozessgestaltungen, ohne Moderationen, ohne Anleitungen – in der reduzierten Form eines architektonischen Elementes beantwortet werden kann.

Master Thesis Vanessa Schaller

Aktiverung der Blockrandbauten – Ein Entwurf zur Aufwertung des Pérollesquartiers in Freiburg

- Dozierende: Stefan Kurath und Tom Weiss

- Koreferent: Rainer Klostermann

Vorwort der Dozierenden

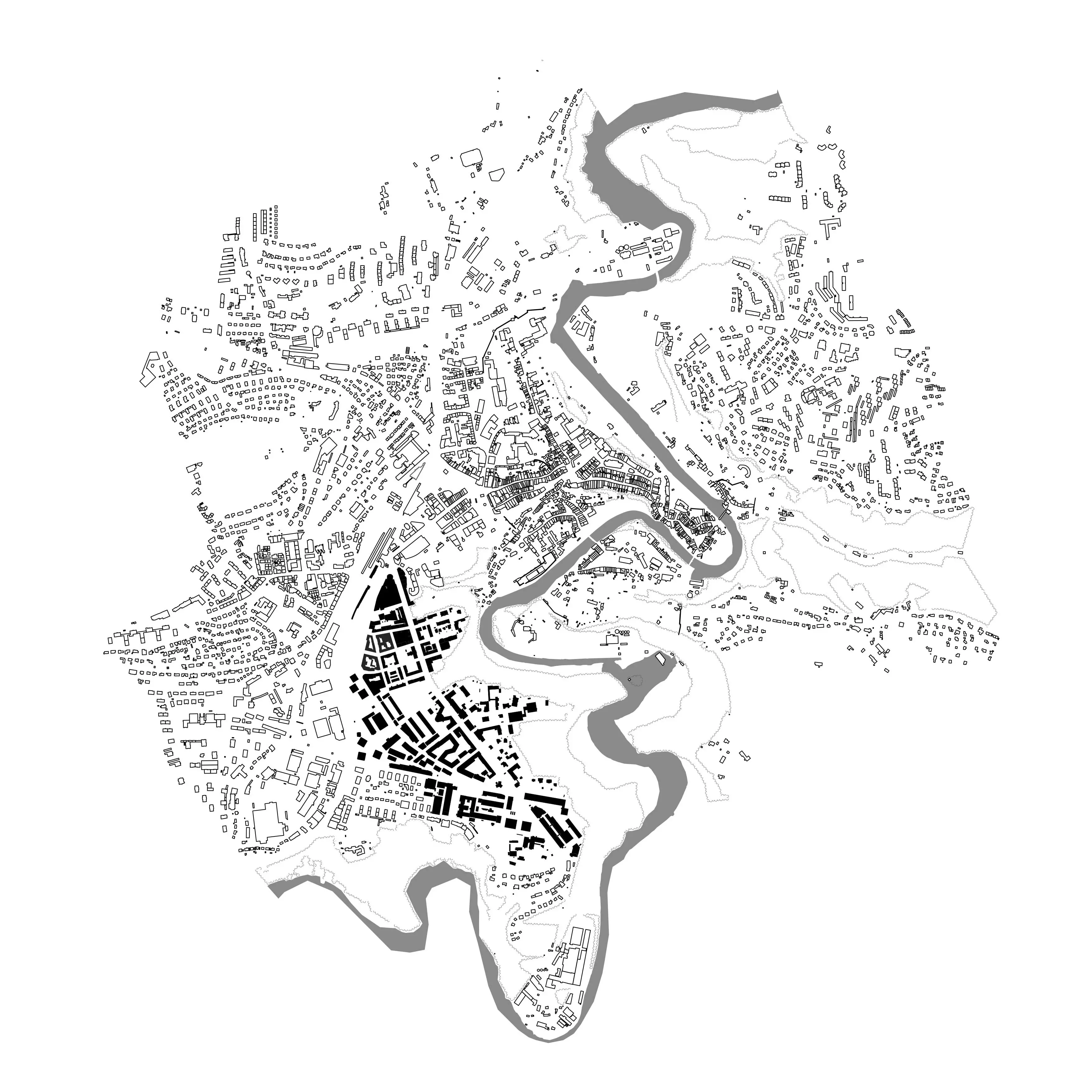

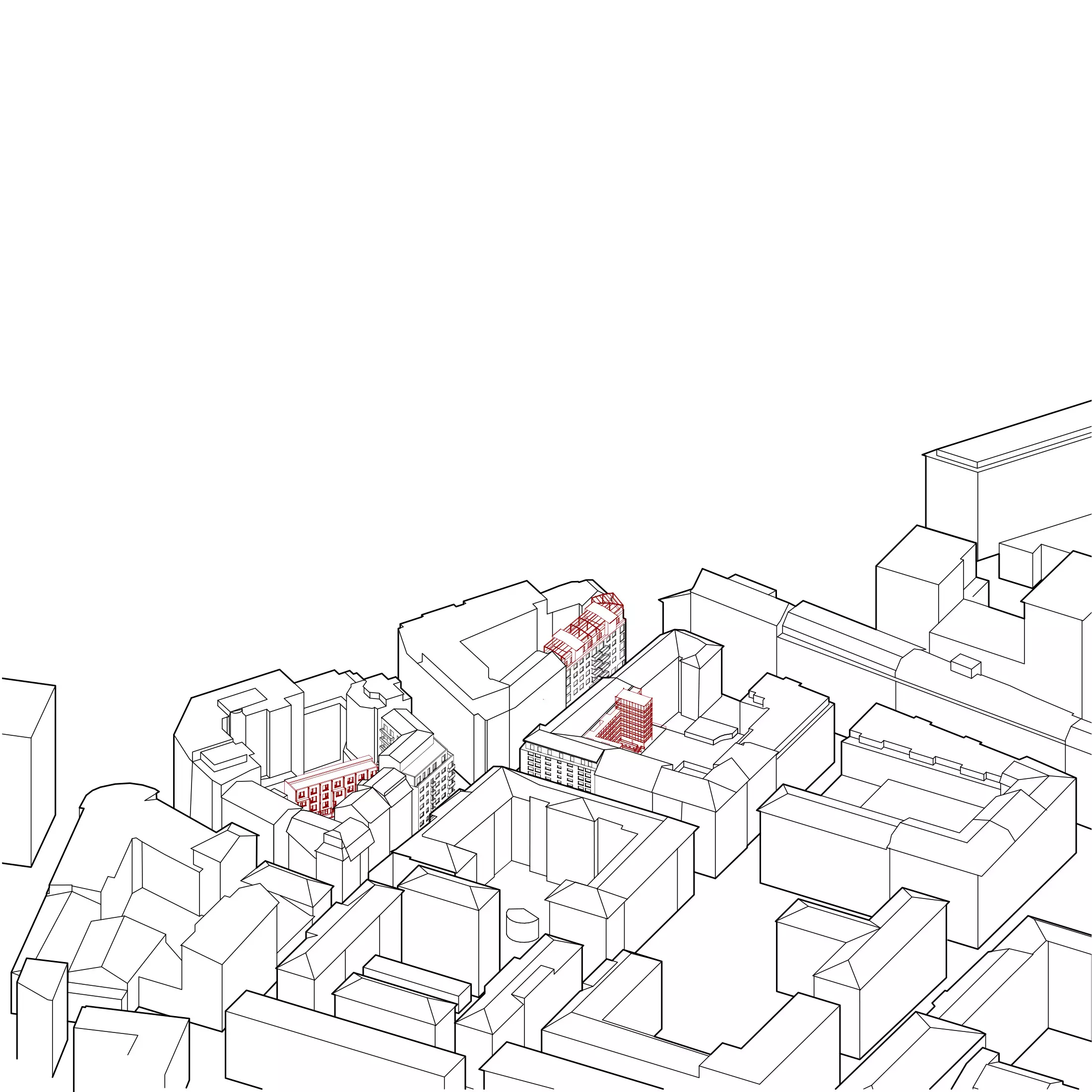

Vanessa Schaller beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit der zukünftigen Entwicklung des nördlichen Teils des Pérolles-Quartiers im Zentrum von Freiburg. Die jüngere Stadterneuerungsdynamik ist an den dicht bebauten, kleinteiligen Blockrandgevierten trotz deren zentraler Lage fast spurlos vorbeigegangen. Gewerbe- und Parkplatzflächen dominieren die Erdgeschosse und Innenhöfe, die einfachen Wohnbauten sind zusammen mit ihrer Bewohnerschaft in die Jahre gekommen.

Vanessa Schaller zeigt eine Strategie auf, wie die räumlichen Qualitäten für die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Häuser erhöht werden können: mit baulichen Eingriffen, die keine Verdrängungsprozesse auslösen, sondern unausgeschöpfte Potenziale – Grünflächen, Begegnungsräume etc. – aktivieren. Geschickt wurden die einzelnen Grundstücke im Besitz der Stadt Freiburg gewählt, auf denen sich in einer Art Laborsituation die Machbarkeit der Strategie demonstrieren lässt. So kann die Stadt als Immobilienbesitzerin diesen Aktivierungsprozess initiieren.

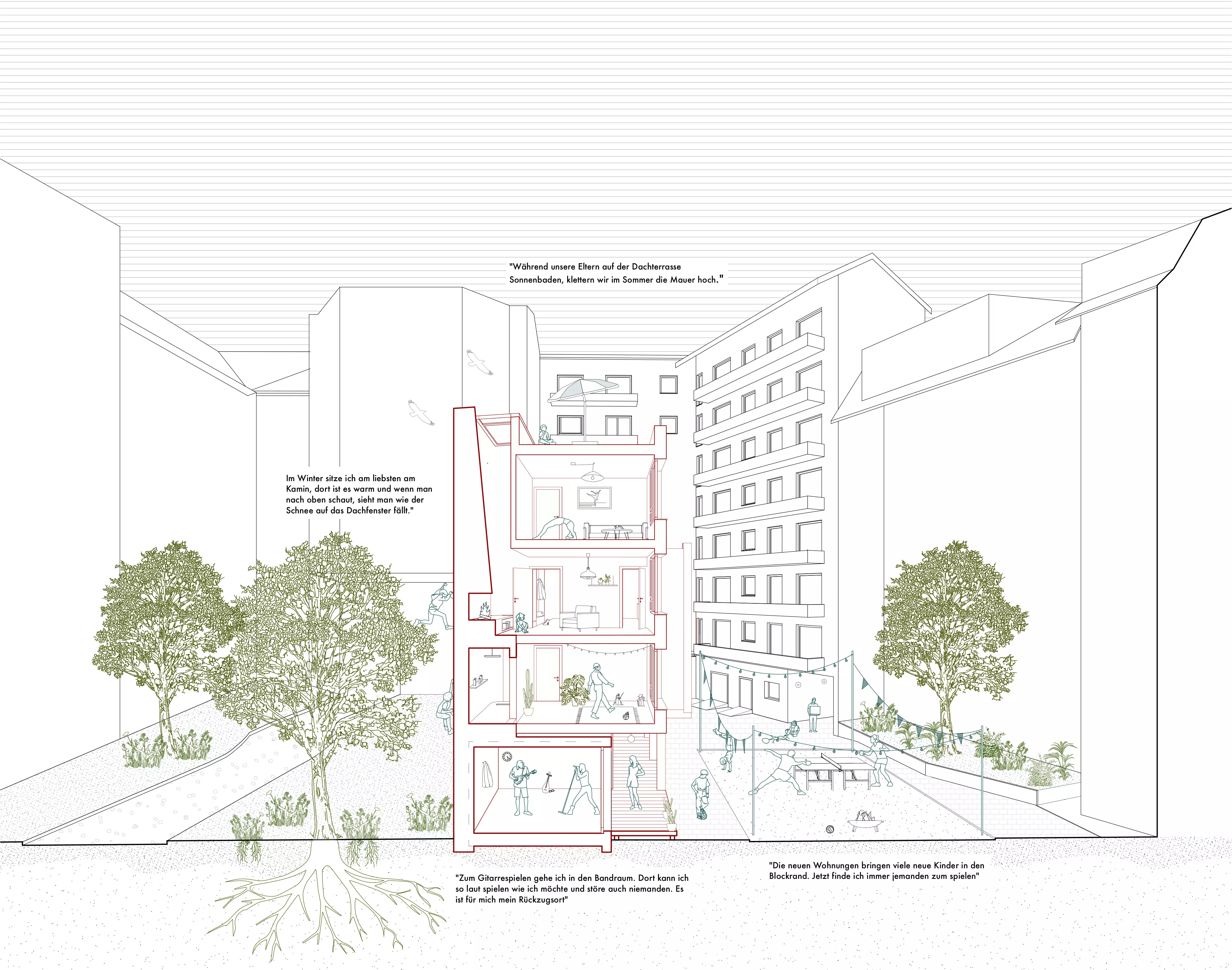

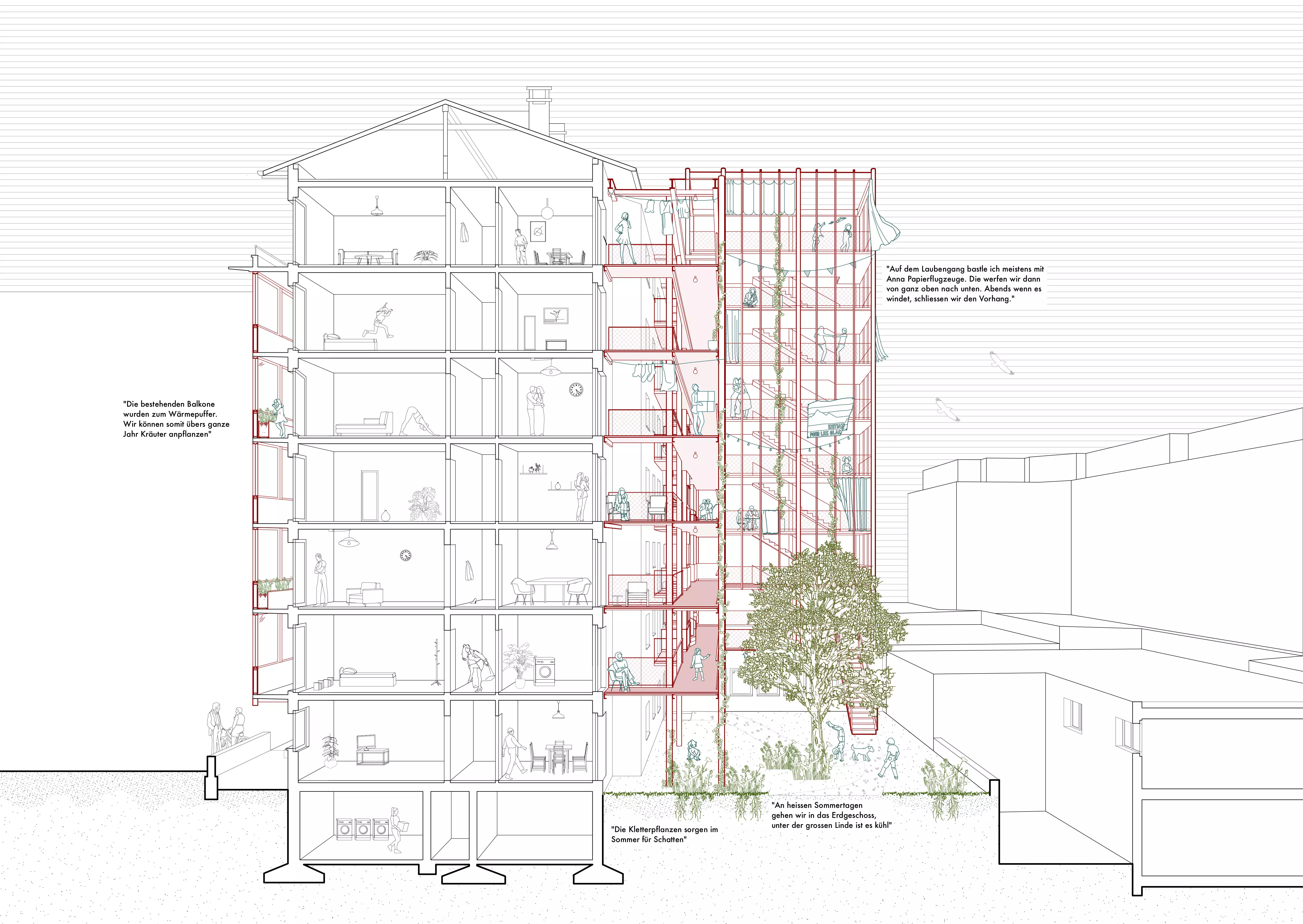

Mit gutem Auge erkennt Vanessa Schaller Orte mit Eingriffspotenzial: eine Aufstockung auf einem schmalen Wohnungsbau, einen Grenzbau mit Brandwand im Innenhof, eine der Fassade vorgelagerte Laubenstruktur im Innenhof. Dabei geht es nicht primär um das Schaffen von neuem Wohnraum, sondern um das Anreichern des Bestands mit zusätzlichen privaten Aussenraumflächen, Räumen für neue Haushalts- und Wohnformen und die Schaffung von kollektiven Begegnungsräumen und Freiflächen. Vorbildlich wird dabei aufgezeigt, wie in Innenstädten auf die Herausforderungen der Innenentwicklung durch Ertüchtigung und Aufwertung des Bestandes ohne Leerkündigungen reagiert werden kann und sich gleichzeitig der CO2-Ausstoss durch das Arbeiten im und mit dem Bestand auf ein Minimum reduzieren lässt.

Es sind wohldosierte Eingriffe in die bauliche Typologie und die Konstruktion der Bauten. Die Kraft der Interventionen liegt in ihrer Reduktion auf das Wesentliche: mit dem Einsatz weniger Mittel möglichst viel bewirken – ein Merkmal guter Architektur.