Aufbau des Studiums

Der Bachelor Sprachliche Integration kann flexibel im Vollzeit- oder Teilzeitstudium absolviert werden. In den ersten drei Semestern erwerben Sie grundlegendes Wissen sowie praktische Kompetenzen im Bereich der sprachlichen Integration. Im vierten Semester absolvieren Sie ein Praktikum oder Auslandstudium und im dritten Jahr wird das inhaltliche Angebot durch zwei Profilschwerpunkte ergänzt.

Vollzeit & Teilzeit studieren

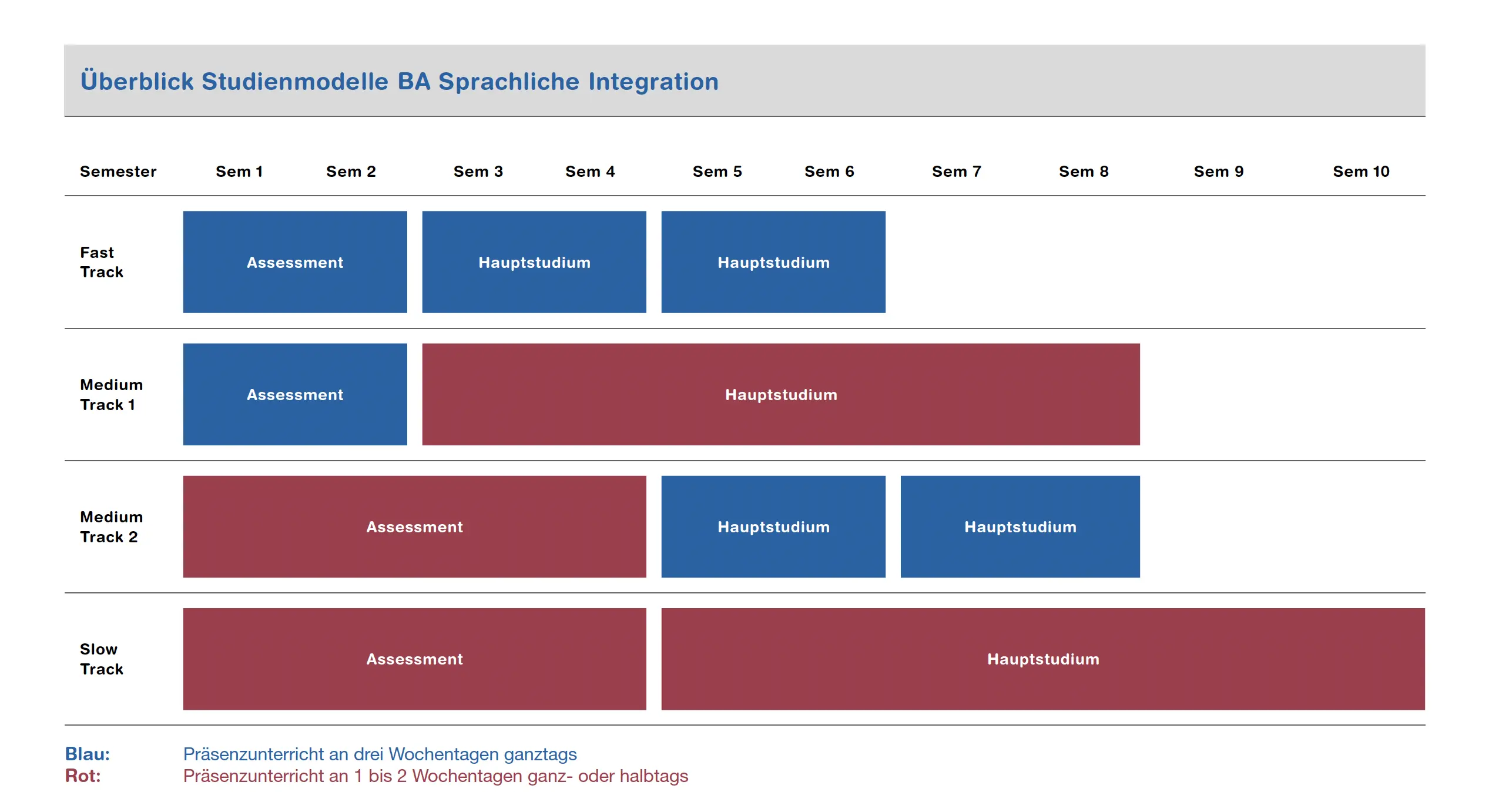

Das Studium kann in drei Jahren (Fast Track), in vier Jahren (Medium Track) oder in fünf Jahren (Slow Track) absolviert werden.

Beim Fast Track findet die Lehre an drei Wochentagen statt, beim Slow Track an 1.5 bis 2 Wochentagen. Beim Medium Track können Sie entscheiden, ob Sie mit einer intensiveren Phase bestehend aus zwei Semestern Fast Track beginnen, gefolgt von sechs Semestern Slow Track. Oder umgekehrt: Das Studium beginnt mit einer entlasteten Phase von vier Semestern und steigert den Workload für die nächsten vier Semester.

Alle Varianten können berufsbegleitend absolviert werden, wobei je nach gewähltem Modell ein geringes (10-20 %) bis hohes (50-60%) Arbeitspensum mit dem Studium kombinierbar ist.

Studieninhalte

Das praxisorientierte Studium enthält Lernbereiche mit einem umfassenden inhaltlichen Spektrum, die auf die berufliche Tätigkeit vorbereiten. Sie erwerben Grundkenntnisse der Sprachwissenschaft, erweitern Ihr Wissen im Lehren und Lernen in der Erwachsenenbildung und im DaF/DaZ-Kontext und thematisieren politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte der Migration und der (sprachlichen) Integration. Im dritten Jahr wählen Sie zusätzlich zwischen den Schwerpunkten Sprachcoaching /-beratung oder Sprachbildungsmanagement.

Praxisausbildung

Ab dem ersten Semester sammeln Sie aktiv Praxiserfahrung und bereiten sich so optimal auf Ihre künftige Berufstätigkeit vor: Von der Unterrichtsbeobachtung über kürzere oder längere Einsätze im Praxisfeld bis hin zu Integrationsprojekten erhalten Sie wertvolle Einblicke und bauen ihr eigenes Netzwerk mit unseren Praxispartnern auf.

Ein Kernstück der Praxisausbildung ist das vierte Semester. Hier sammeln Sie in einem Praktikum im In- oder Ausland wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Sprachförderung für Erwachsene.

Alternativ verbringen Sie ein Auslandsemester an einer Partnerhochschule, wo Sie Ihr Fachwissen vertiefen und interkulturelle Erfahrungen aus erster Hand sammeln.

Semesterstruktur

Studienbeginn ist im Herbst. Ein Semester besteht aus 14 Wochen Unterrichtszeit, Die Unterrichtszeit ist in drei Blöcke à vier Wochen geteilt. Zwischen diesen Blöcken ist jeweils eine unterrichtsfreie Woche angesetzt, die Ihnen Raum für Repetition, Lektüre und das Arbeiten an Projekten bietet.

Warum sprachliche Integration?