Semesterarbeiten Bachelorstudiengang Architektur

Das dreijährige Bachelorstudium Architektur ist in Jahreskursen organisiert und wird mit dem Diplom Bachelor of Arts in Architektur ZHAW abgeschlossen.

1. Studienjahr

Im ersten Jahr des Bachelorstudiums stehen grundlegende Fragen zur Architektur und zum Entwurfsprozess im Vordergrund. Die Studierenden setzen sich dabei mit den Grundphänomenen der Architektur wie Raum und Form, Tektonik und Materialisierung, Licht, Massstab und Proportion, Kontext und Funktion sowie Konstruktion auseinander.

Die Aufgabenstellung ist in Grösse und Umfang auf die Umsetzung eines konstruktiv und materiell durchdachten Gebäudes begrenzt.

Dozierende: Clea Gros, Regula Zwicky, Dominique Lorenz, Jan Osterhage, Silvia Radlinsky und Daniel Hoffmann

ARB24 HS Ü3: Eine Bleibe in der Natur

Luis Brack

Debora Meyer

Jara Jericka

Oliver Wenger

Mit selbstgebauten, räumlichen Konstrukten hatten wir die Halle 180 besetzt und diese Räume ins Material Holz und einen anderen Massstab transformiert. Nun verliessen wir das Gelände der Halle 180 und entwarfen eine Bleibe bzw. einen geschützten Aufenthaltsraum in der Natur. Weiterhin beschäftigten wir uns mit der Frage, wie Raum entsteht und wie er begrenzt wird. Als Baumaterial dienten uns nun Steine, die wir zu Räumen schichten und stapeln.

Während der Seminarwoche starteten wir die Übung mit einer Exkursion in die nähere Umgebung von Winterthur. Am Beerenberg erkunden wir die Gegend um die Ruine des ehemaligen Klosters Mariazell. Rund um diese Ruine, in einem vorgegebenen Territorium, suchte sich jede:r Studierende einen individuellen Bauplatz.

Aufgabe

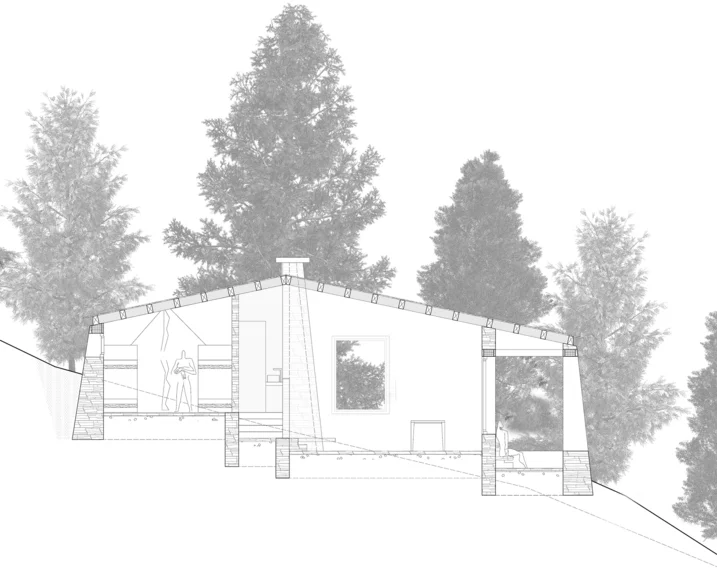

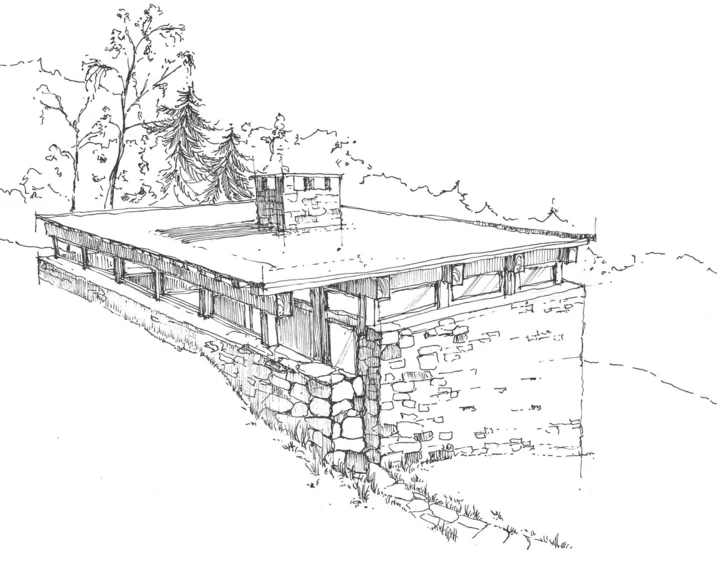

Ausgehend vom selbst gewählten Bauplatz entwarfen wir eine temporäre Unterkunft für mehrere Personen. Wir planten ein Dach und Wände, die uns vor Sonne, Wind und Regen schützten. Ausserdem beschäftigten wir uns mit dem Boden, der den Übergang zwischen Natur und Architektur schaffte.

Die aus verschiedenen Räumen bestehende Behausung diente als Rückzugsort und als Aufenthaltsraum sowie als Übernachtungsmöglichkeit. Dank der Sichtbezüge von innen nach aussen konnte die umgebende Natur aus der Hütte heraus wahrgenommen werden.

Im Hauptraum liess sich an einer einfachen Koch- oder Feuerstelle Essen zubereiten und an einem Tisch zu sich nehmen. Der Raum wurde durch einen gedeckten Aussenraum erweitert. Der etwas kleinere Nebenraum bot Schlafgelegenheiten für bis zu acht Personen.

Die Unterkunft wurde als Massivbau aus Stein geplant. Die Art der verwendeten Steine, ob Naturstein oder gebrannter Stein wie Backstein, war frei wählbar. Das Dach der unbeheizten und ungedämmten Bleibe konnte sowohl aus Stein wie auch aus Holz konstruiert werden.

ARB24 FS Ü5 Entwurf eines Atelierhauses

Pablo Di Martino

Sarina Koch

Delia Rüegg

Lionel Wanzenried

Die Erfahrungen aus den vorangegangenen Übungen floss nun in einer komplexeren Entwurfsaufgabe zusammen. Die in den Vorlesungen vorgestellten architektonischen Grundphänomene wurden in diesem Entwurf untersucht und angewandt.

Wir begaben uns nach Uster ins Zürcher Oberland. Unser Bauplatz befand sich im Trümpler Areal, einem ehemaligen Industrieareal mit Spinnerei, am südöstlichen Ortsrand von Uster direkt am Aabach. Dieser spielte während der Industrialisierung dank seiner Wasserkraft eine wichtige Rolle und dies führte zur Ansiedlung zahlreicher Spinnereien und Textilfabriken.

Aufgabe

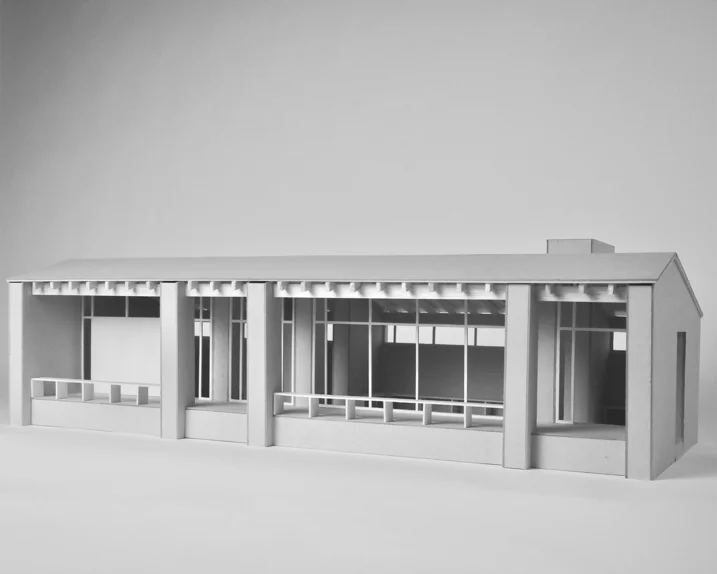

Für unsere Entwurfsaufgabe hatten ein Atelierhaus gewählt. Es sollte ein Haus für künstlerisches Schaffen entstehen, in das sich Künstler:innen, Farbgestalter:innen oder Kunsthandwerker:innen einmieten konnten. Die benachbarte Farbmanufaktur der KT Color bot zudem die Möglichkeit, Synergien zu nutzen. Das Atelierhaus leistet einen wichtigen Beitrag zur Belebung und Umnutzung des ehemaligen Industrieareals.

Mehrere Ateliers von unterschiedlichen Kunstschaffenden wurden unter einem Dach vereint und gleichzeitig Raum für Ausstellungen und einen Ort für den sozialen und künstlerischen Austausch untereinander und einem interessierten Publikum geschaffen. Das Gebäude bot eine ansprechende, stimmungsvolle und inspirierende Arbeitsumgebung an und war auch für Aussenstehende offen zugänglich.

Für das Tragwerk war ein Holzbau vorgegeben. Die Wahl der Konstruktion und der Materialien für die Fassade war frei und sollten einen bewussten und präzisen Bezug zum baulichen Kontext aufweisen.

2. Studienjahr

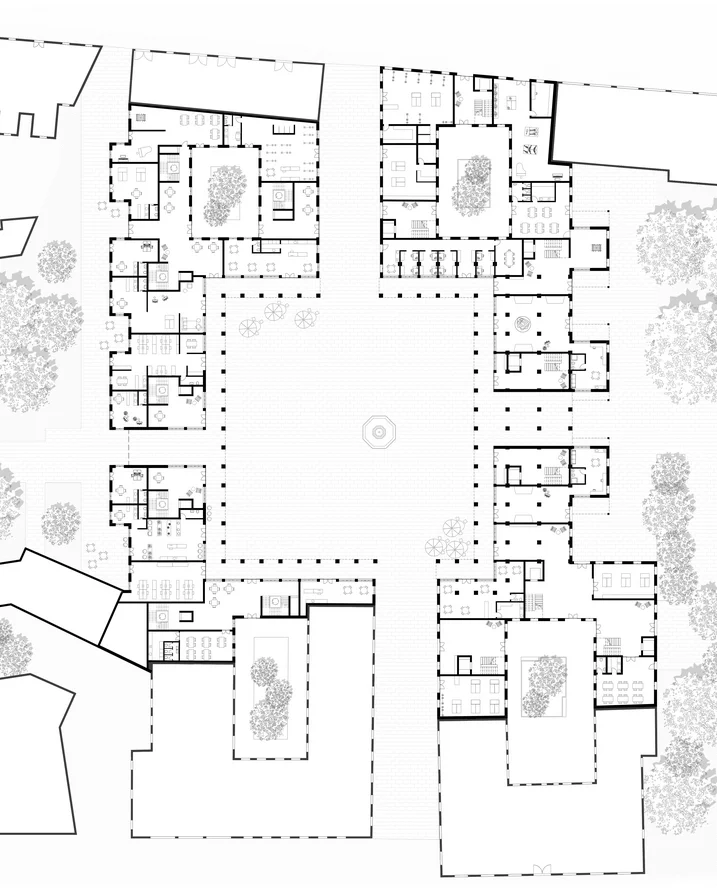

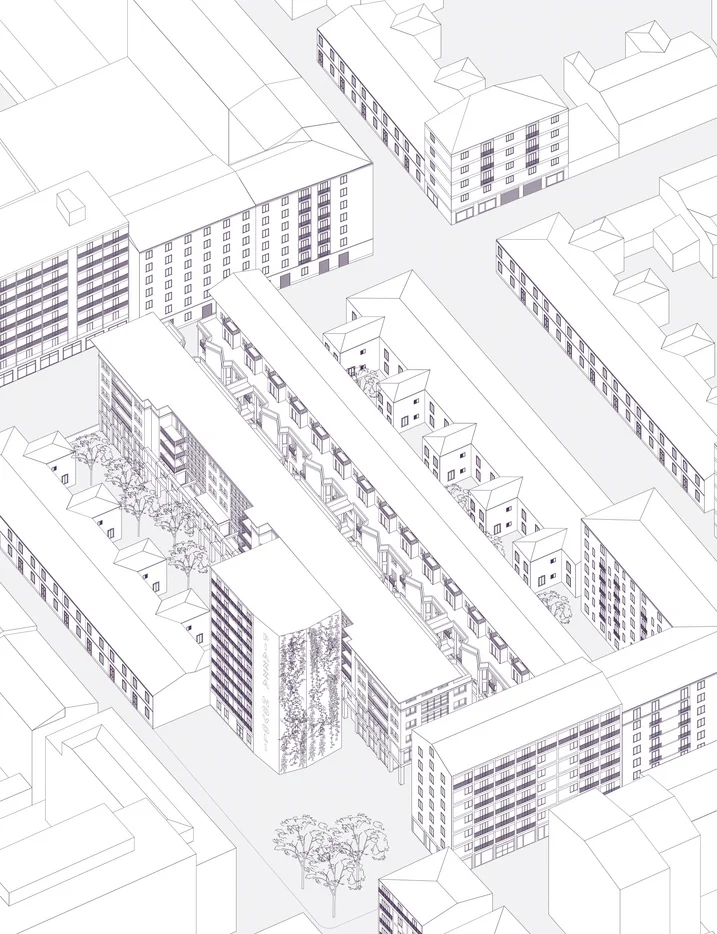

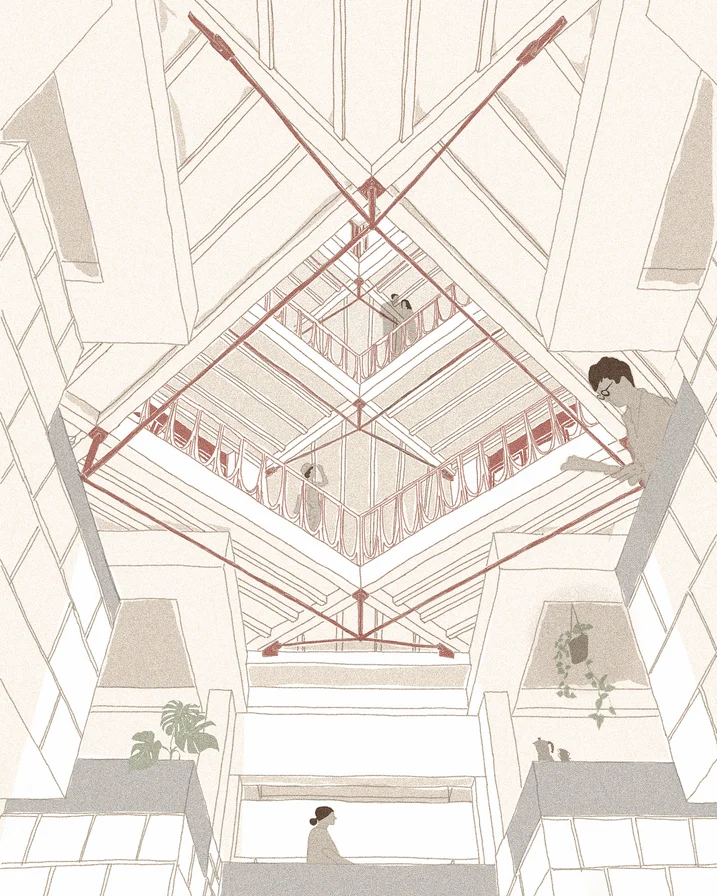

Der zweite Jahreskurs befasst sich im Unterrichtsmodul Entwurf und Konstruktion mit dem Wohnen in der Stadt. Dabei wird der Wechselwirkung zwischen dem Stadtraum und der Wohnung – also zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum – viel Bedeutung zugemessen. Im Herbstsemester baut der Wohnbauentwurf jeweils auf städtebaulichen und stadträumlichen Themen auf. Für das Herbstsemester 2023 wurde die Stadt Florenz als Ort für den Entwurf ausgewählt. Während der Seminarwoche hat der ganze Kurs die Stadt besucht.

Dozierende:

Atelier A: Andreas Graf, Katharina Stehrenberger

Atelier B: Thomas K. Keller, Toni Wirth

Atelier C: Roger Moos, Marcella Ressegatti

Konstruktion: Alberto dell’Antonio

Wohnen in Florenz

Carlos Hermann und Sarina Hess

Carlos Hermann und Sarina Hess

Carlos Hermann und Sarina Hess

Carlos Hermann und Sarina Hess

Boas Schenk und Andrin Taubert

Boas Schenk und Andrin Taubert

Boas Schenk und Andrin Taubert

Boas Schenk und Andrin Taubert

Roman Truninger und Dian Waibel

Roman Truninger und Dian Waibel

Roman Truninger und Dian Waibel

Roman Truninger und Dian Waibel

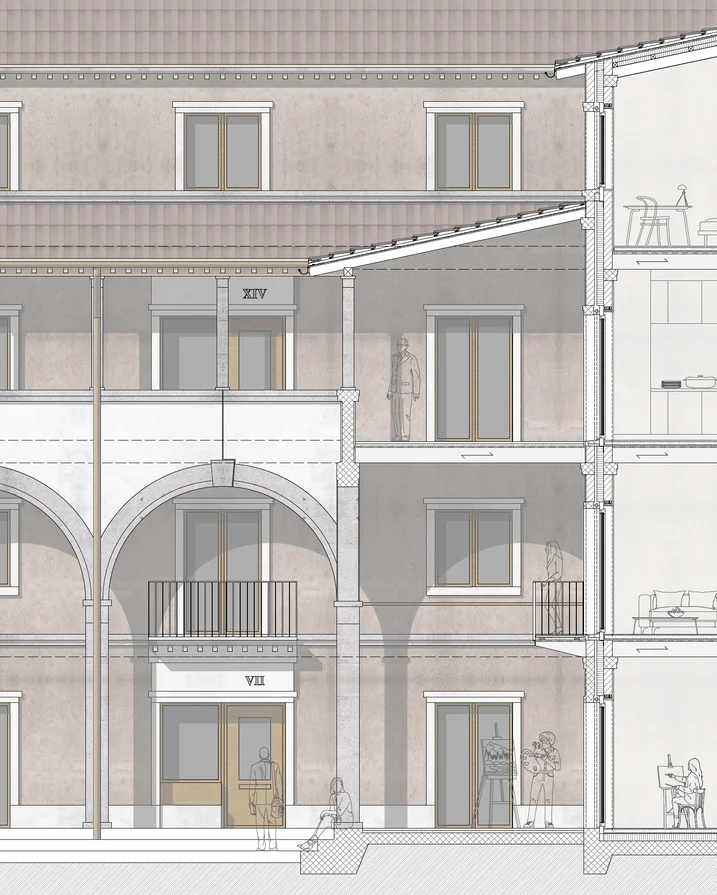

Florenz ist eine Kapitale der Kunst und der Architektur. Aus der Matrix des römischen Kastrums zu einer führenden Metropole des Mittelalters erwachsen, entwickelte sich in ihr im Quatrocento die Epoche der Renaissance, die wir gemeinhin als die Geburt der Neuzeit und der Moderne beschreiben. Die Bauten und Plätze der Renaissance, welche das damals Neuartige einer antikischen Architektur in sich tragen, haben den Charakter von Idealtypen, welche sich als Versatzstücke in die mittelalterliche Stadt einfügen. Dies zeigt sich beispielsweise am Palazzo Rucellai, dessen monumentale Geschosshöhen einen unvermittelten Massstabssprung zu den benachbarten Häusern ergeben. Bemerkenswert bei dem Bau ist zudem, dass die Rustika der Fassade seitlich, beim Übergang zum Nachbarhaus, keinen Abschluss findet. Vielmehr franst sie aus und suggeriert ein zukünftiges Weiterbauen mit dem Ziel, das Ideal der Symmetrie zu erreichen.

Das Unfertige, bei welchem sich ein Idealzustand vorerst nur andeutet und erst über viele Jahre hinweg – oder auch gar nie – erreicht wird, scheint geradezu Programm einiger städtebaulicher Eingriffe der Renaissance in Florenz zu sein. Die Architekturlehrer Rowe und Koetter sprechen im Zusammenhang mit dem «Idealraum» der Uffizien von der «Collage» als einer städtebaulichen Strategie, bei welcher ideale Stadträume in die amorphe Stadtmasse implantiert werden.

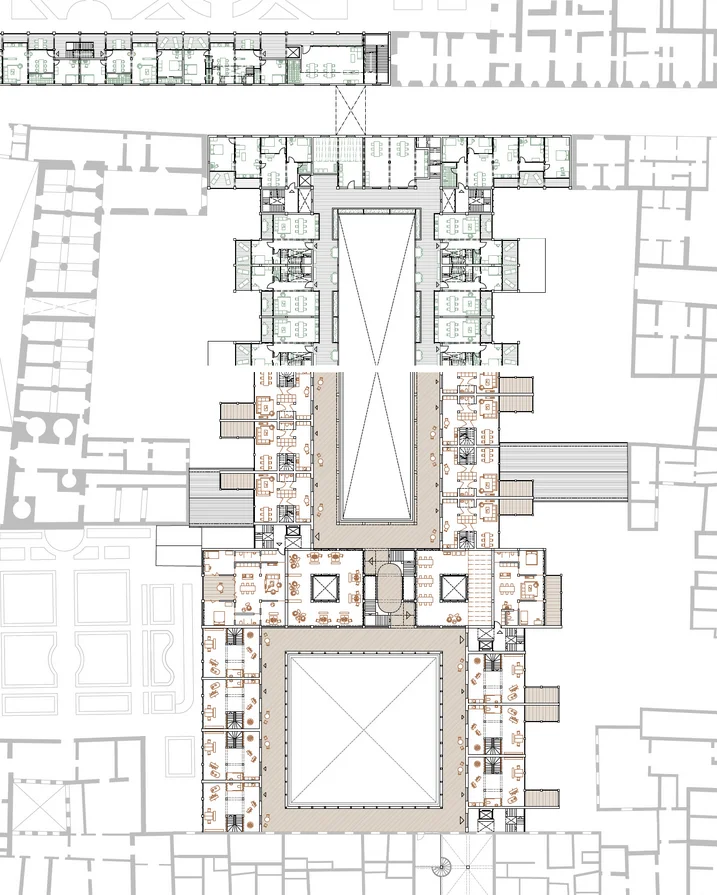

Das Entwurfsprinzip des «Collagierens» bildete die Basis für die didaktische Struktur des Semesters und damit auch für den Ablauf der Entwurfsprozesse. In den ersten zwei Semesterwochen bildete die Analyse von je 18 Referenzbeispielen mit Schwerpunkt «Stadtraum» und «Wohnhaus» die Basis für eine präzise und inspirierende Dialog über das Wohnen in der Stadt. Ein spezieller Fokus wurde dabei auf das Thema «ressourcenschonendes Bauen» gelegt. Jeder Entwurfsgruppe, welche in der Regel aus Zweierteams bestand, startete mit je einer städtebaulichen und einer architektonischen Referenz in den Entwurf.

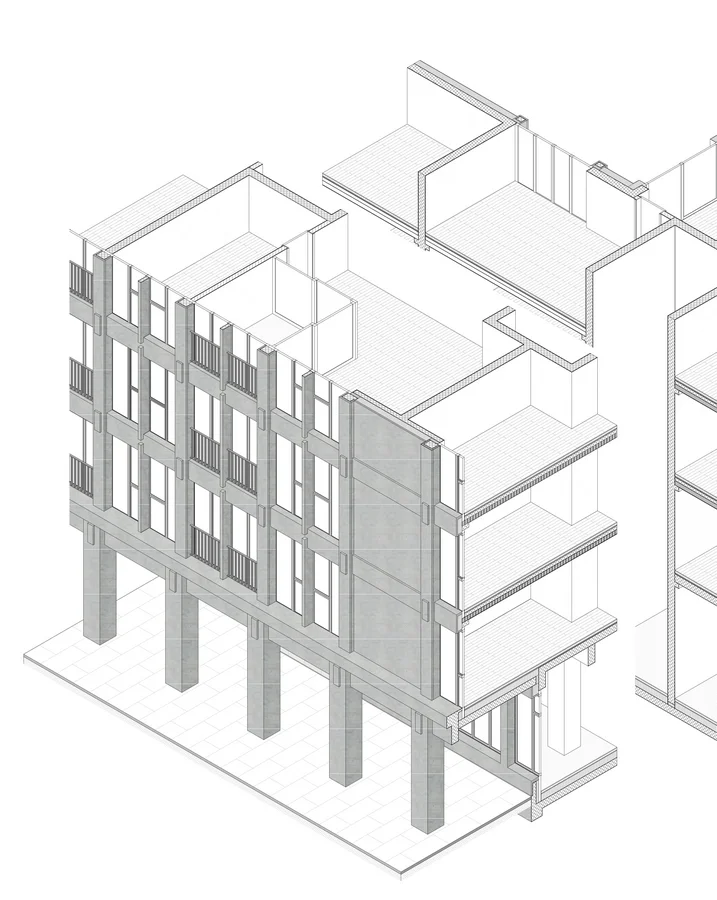

Der erste Teil der Entwurfsarbeit galt der Entwicklung eines Stadtraumes an einem konkreten Ort in Florenz. Die Entwurfsgruppen konnten dafür innerhalb eines weit angelegten Stadtperimeters einen Interventionsort auswählen. Dieser sollte für die entwerferische Auseinandersetzung mit der stadträumlichen Referenz ein Potenzial ausweisen. Im zweiten Teil des Prozesses, beim eigentlichen Projektentwurf, vertieften die Studierenden ihr stadträumliches Ensemble mit der Weiterentwicklung von einzelnen Wohnhäusern. Dieser Teil der Aufgabe wurde als Einzelarbeit durchgeführt. Die Konstruktionsfragen spielten dabei eine wichtige Rolle, denn die Konstruktion der Architektur ist wie immer untrennbar mit der Struktur, dem Ausdruck und der Atmosphäre des Entwurfs verbunden.

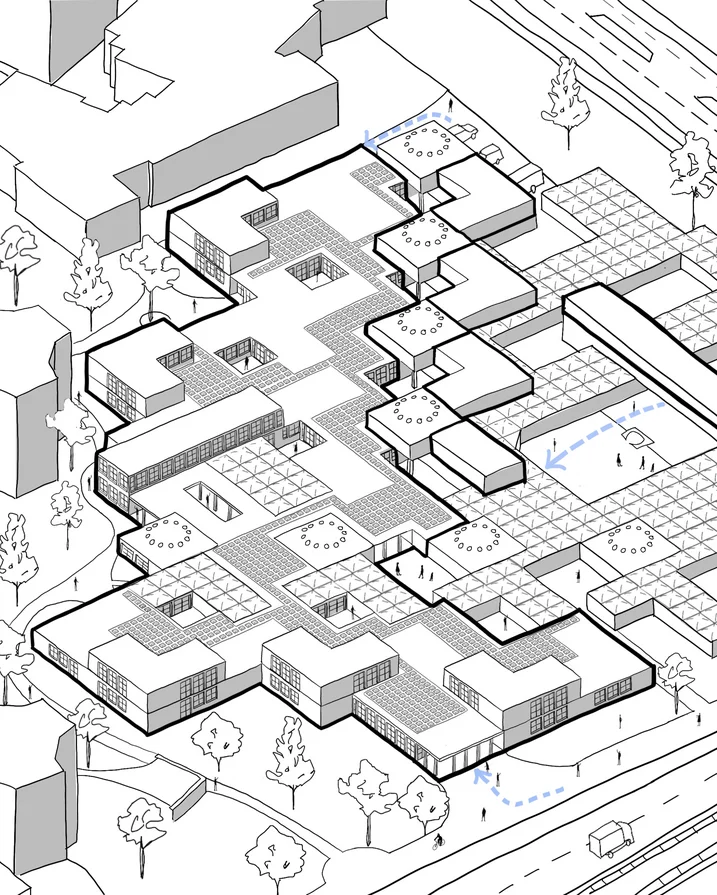

3. Studienjahr

Der Entwurfsunterricht im dritten Jahr befasst sich vermehrt mit dem öffentlichen Raum und dem Bauen für öffentliche beziehungsweise gemischte Nutzungen. Neben dem Entwerfen von Neubauten geht es nun auch um die Transformation bestehender Strukturen.

Die abschliessende Bachelorarbeit im Frühlingssemester besteht aus einem Entwurfsprojekt. Die Aufgabenstellung wird für alle gemeinsam formuliert und in einem von den Studierenden in Kleingruppen entworfenen Ensemble-Plan übersetzt. Die einzelnen Bauten des Ensembles werden dann durch die Studierenden individuell bearbeitet. In diesem anspruchsvollen Entwurfsprojekt am Ende des Bachelor-Studiums sollen architektonische und stadträumliche Idee, Materialisierung und Konstruktion sowie Ökonomie und Ökologie des Bauens ihren Zusammenhang finden.

Dozierende

E+K Atelier A: Detlef Schulz, Martin Saarinen

E+K Atelier B: Barbara Burren, Frank Zierau

E+K Atelier C: Meritxell Vaquer, Stephan Popp

Tragwerk: Gianfranco Bronzini, Andreas Gianoli, Bruno Patt

Konstruktion: Adrian Froelich

Nachhaltigkeit: Christian Meier

Holland Souk

Veronica Callà V1

Kaito Frei

Sandro Huber

Simone Mahler

Dario Malgiaritta

Meena Srikugan

Til Steiger

Nico Thürlemann

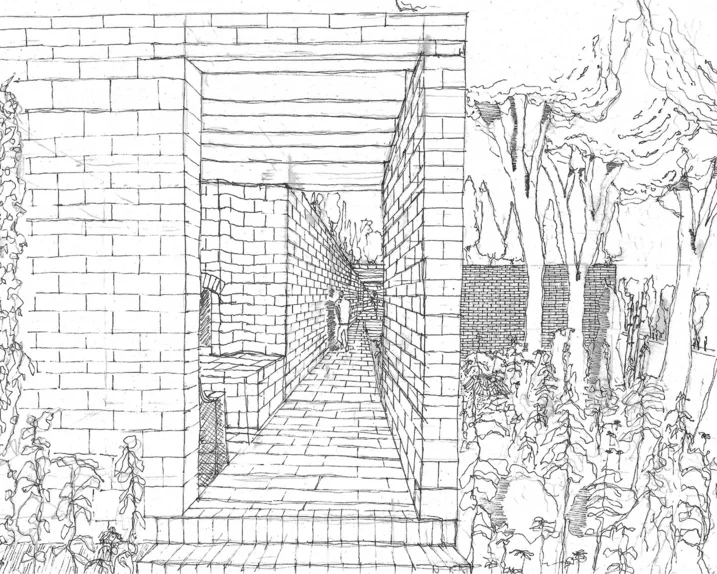

Im Herbst haben die Studierenden in den Städten Amsterdam, Appeldorn und Eindhoven je einen denkmalgeschützten Bau einer der grossen Protagonisten des Strukturalismus erweitert. Das geforderte Raumprogramm basierte - ganz im Sinne der im Prolog gemachten Feldforschungen - auf den Prinzipien des arabischen Souks, dem Ort in der arabischen Stadt, wo Produktion, Verkauf und Zusammenkunft in hoher Dichte aufeinanderprallen. Die baulichen Erweiterungen der ausgewählten Ikonen sollten also Orte des Zusammenkommens von Produktion und Verkauf sein und somit zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt und Versammlungsort für das Quartier werden.

Abgeleitet von den zellulären Strukturen des Strukturalismus und angelehnt an die entsprechenden Architekturen stand im Herbstsemester die lineare gemauerte Wandkonstruktion im Zentrum. Im Zuge der Diskussionen um ein möglichst klimaneutrales Bauen erfolgte die konstruktive Umsetzung dieser inhaltlichen Vorgabe auf der Basis von ungebrannten und tragend eingesetzten Erdsteinen oder ähnlichen Materialien.

Es war anzustreben, die städtebauliche Setzung, die Raumfolge, das Tragwerk, die Konstruktion und die Erscheinung in einen nachvollziehbaren konzeptionellen Zusammenhang zu bringen, welcher zusätzlich im Einklang mit einem umfassenden energetischen Gesamtkonzept steht.