Schöne Dörfer und Kulturlandschaften

Kulturlandschaftsraum Frienisberg-Wohlensee

Masterthesis Sandro Bittel

Frühlingssemester 2024

Dozierende: Regula Iseli, Stefan Kurath und Maxime Zaugg

Koreferent: Rainer Klostermann

Gastkritikerin: Jana von Wyl

Vorwort der Dozierenden

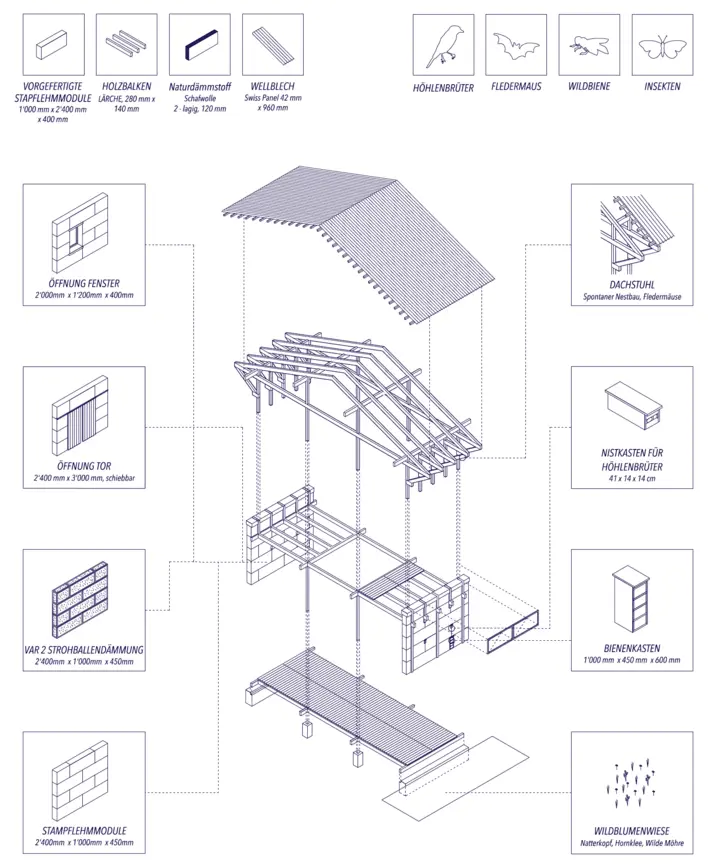

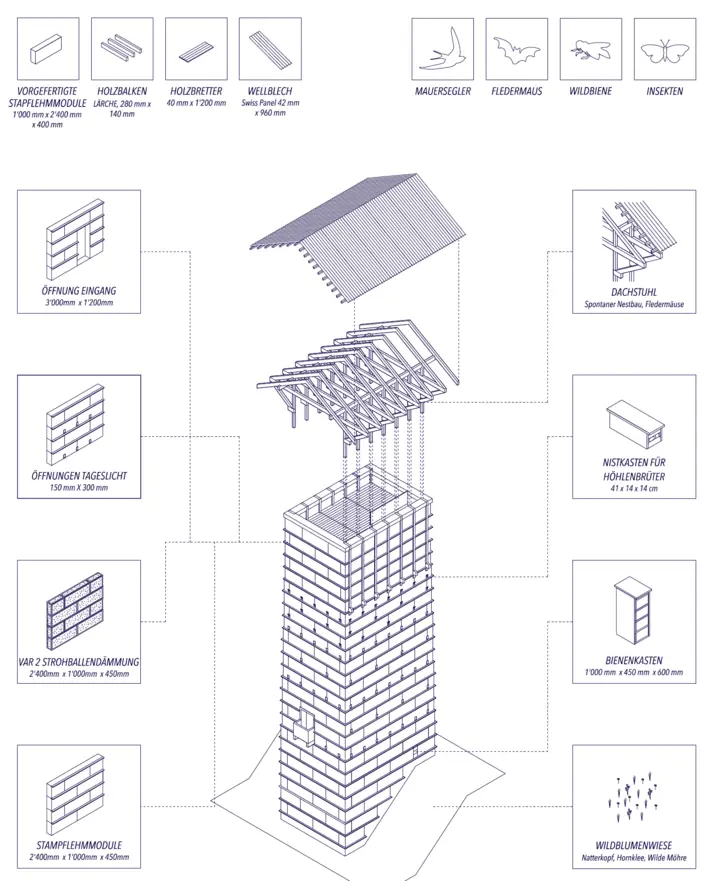

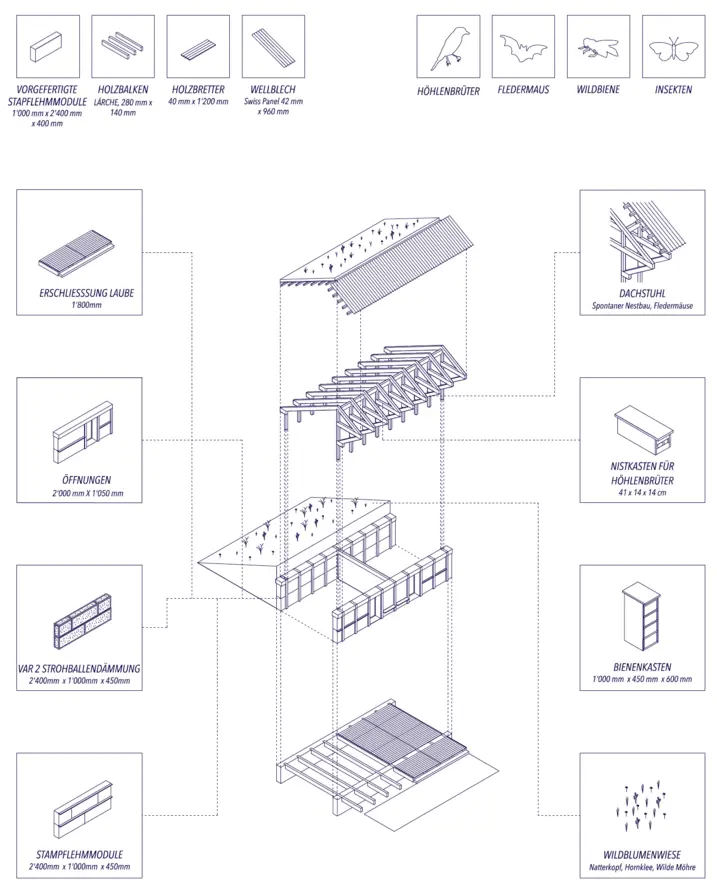

Aufgrund begrenzter Möglichkeiten ist früher mit den Baumaterialien gebaut worden, die vor Ort vorhanden waren und einfach transportiert werden konnten. Das lokale Handwerk und ihre Werkzeuge und Techniken sind auf diese Möglichkeiten abgestimmt gewesen. Das hat zu regionalen Bautraditionen geführt. Diese Geschichte des Materials und Handwerk lässt sich in den heutigen Kulturlandschaften noch ablesen.

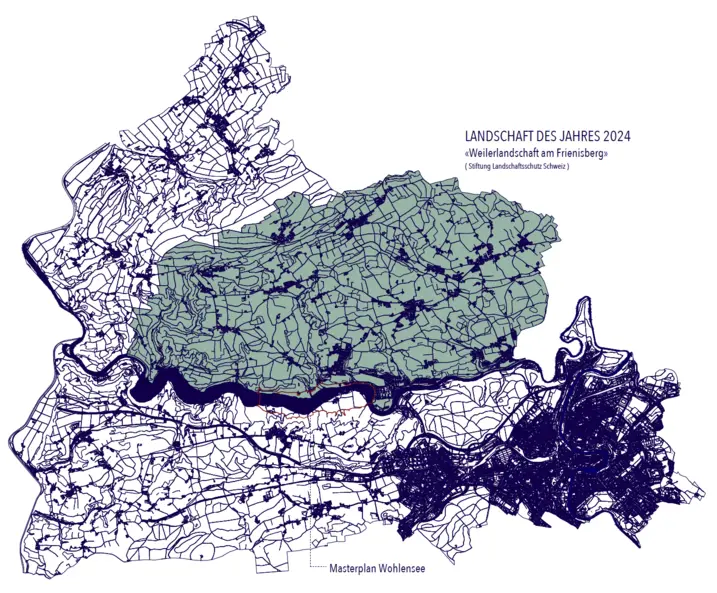

Ein Beispiel dafür ist der Kulturlandschaftsraum Frienisberg-Wohlensee, den Sandro Bittel in seiner Masterthesis untersucht und bearbeitet hat. Nicht zufällig ist die Weilerlandschaft am Frienisbergplateau 2024 von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz zur Landschaft des Jahres gewählt worden. Dass dies ohne es vorauszuahnen im Verlauf der Bearbeitungszeit der Thesis geschehen ist, bildet eine wunderbare Koinzidenz.

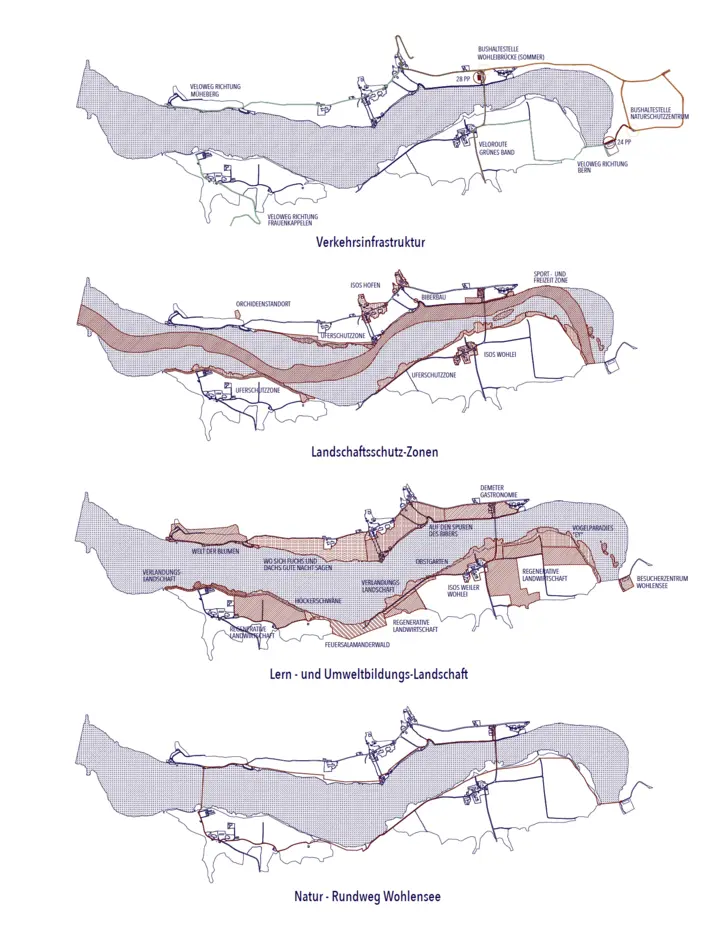

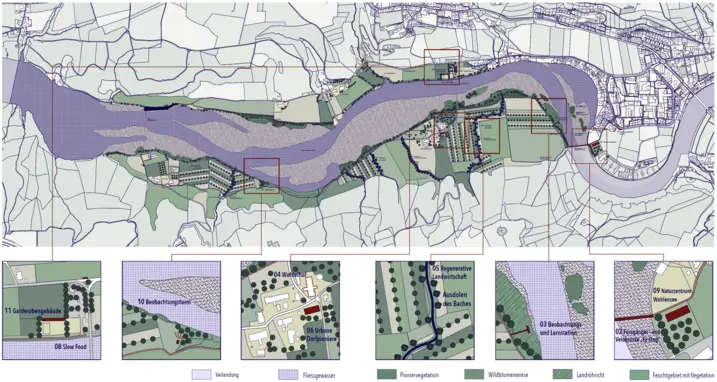

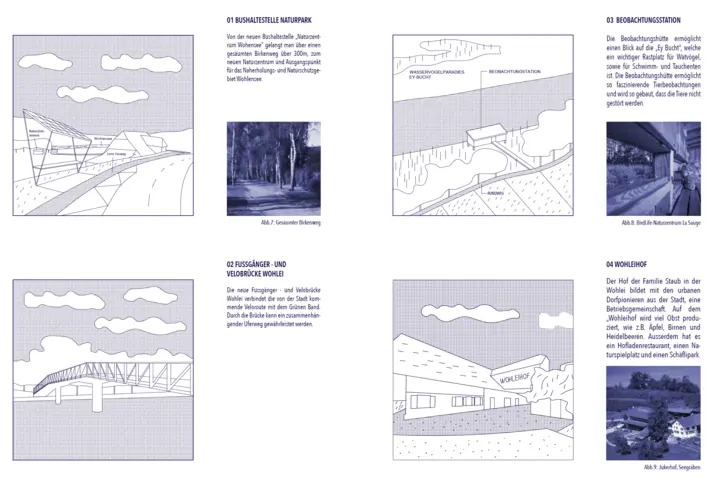

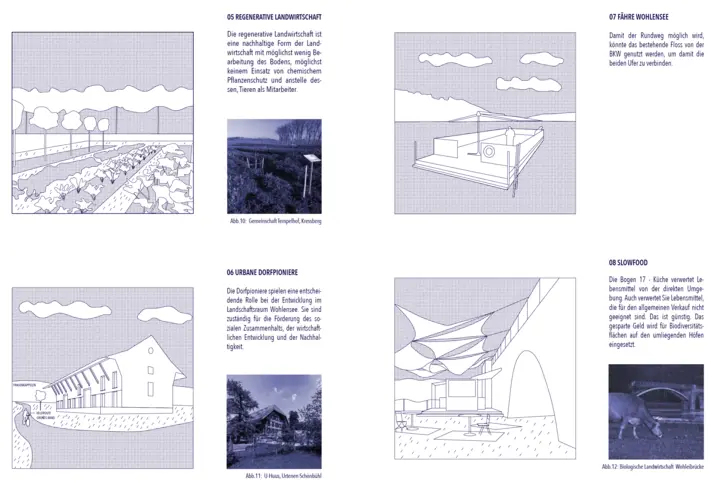

Sandro Bittel hat sich das Gebiet Frienisberg-Wohlensee zum Thema gesetzt, weil es sich unmittelbar in dem die Stadt Bern umgebenden «grünen Band» befindet und dadurch aufgrund zunehmender Freizeitaktivitäten als Naherholungsgebiet unter Druck gerät. Basierend auf der zunehmenden Verlandung des Wohlensees, der bestehenden Landschaft- und Naturschutzzonen sowie Weiler, die im ISOS sind, hat Bittel eine regionale Lernlandschaft erarbeitet, die die Vermittlung von Landschaft-, Naturschutz und Baukultur zum Ziel hat. Dazu hat er Wege, punktuelle, massgeschneiderte Infrastrukturmassnahmen und Bauten entworfen, welche mit lokalen Baumaterialien und bestehenden Wertschöpfungen in Landwirtschaft, Gewerbe und sanftem Tourismus in Verbindung gesetzt werden.

Sandro Bittel ist in seiner Arbeit dem eingangs eingeführten Grundphänomen der hohen Baukultur nachgegangen. Anstatt sich in rein funktionalen oder formalen Themen in der Architektur zu verlieren, ist es ihm gelungen den konzeptionellen Massstab der Raumentwicklung bis hin zum konstruktiven Denken von Struktur, Form und der Gestalt der verschiedenen Interventionen äusserst schlüssig in Verbindung zu setzen. Damit zeigt Bittel eindrücklich auf, was Architektur als Form des Denkens aber auch als Praxis eigentlich alles zu leisten vermag. Diese Leistungsfähigkeit, die Bittel hier aufgezeigt hat, wird in Zukunft notwendig sein, um den grossen Herausforderungen unserer gebauten Welt wie Ressourcenknappheit, sinkende Biodiversität und Klimakrise zu begegnen.